定义

室早也叫室性期前收缩,是指His束及其分支一下心肌的异位兴奋点提前除极而产生的室性期前收缩,是临床上最常见的心律失常类型。可见于正常健康人群和各种器质性心脏病的患者,临床表现个体差异较大。

流行病学特点(人群发病特点)

无论有没有合并结构性心脏病,室早均很常见,在普通人群中,其发病率约为1-4%,而动态心电图检测则高达40-75%。室早发病率随着年龄的增长而逐渐增加。

病因和机制

室早的本质是心肌的提前除极,任何导致心室肌提前除级的因素均可成为室早的病因。

1.无心脏病的普通人:精神紧张,过度劳累,过量烟、酒、咖啡等均可诱发室早。

2.器质性心脏病的患者:如冠心病,心肌病,瓣膜病等均是室早常见的病因。

3.其他如洋地黄、奎尼丁、三环类抗抑郁药中毒,低钾、低镁等也可诱发室早。

室早的机制包括自律性增高,触发活动,微折返三大类。

临床表现

室早的临床表现无特异性,个体差异很大,大部分人无症状,部分人会有心悸、胸闷、心跳停搏、头晕、乏力、气促等症状,有的人敏感甚至会出现心绞痛发作。

诊断、预后评估及危险分层

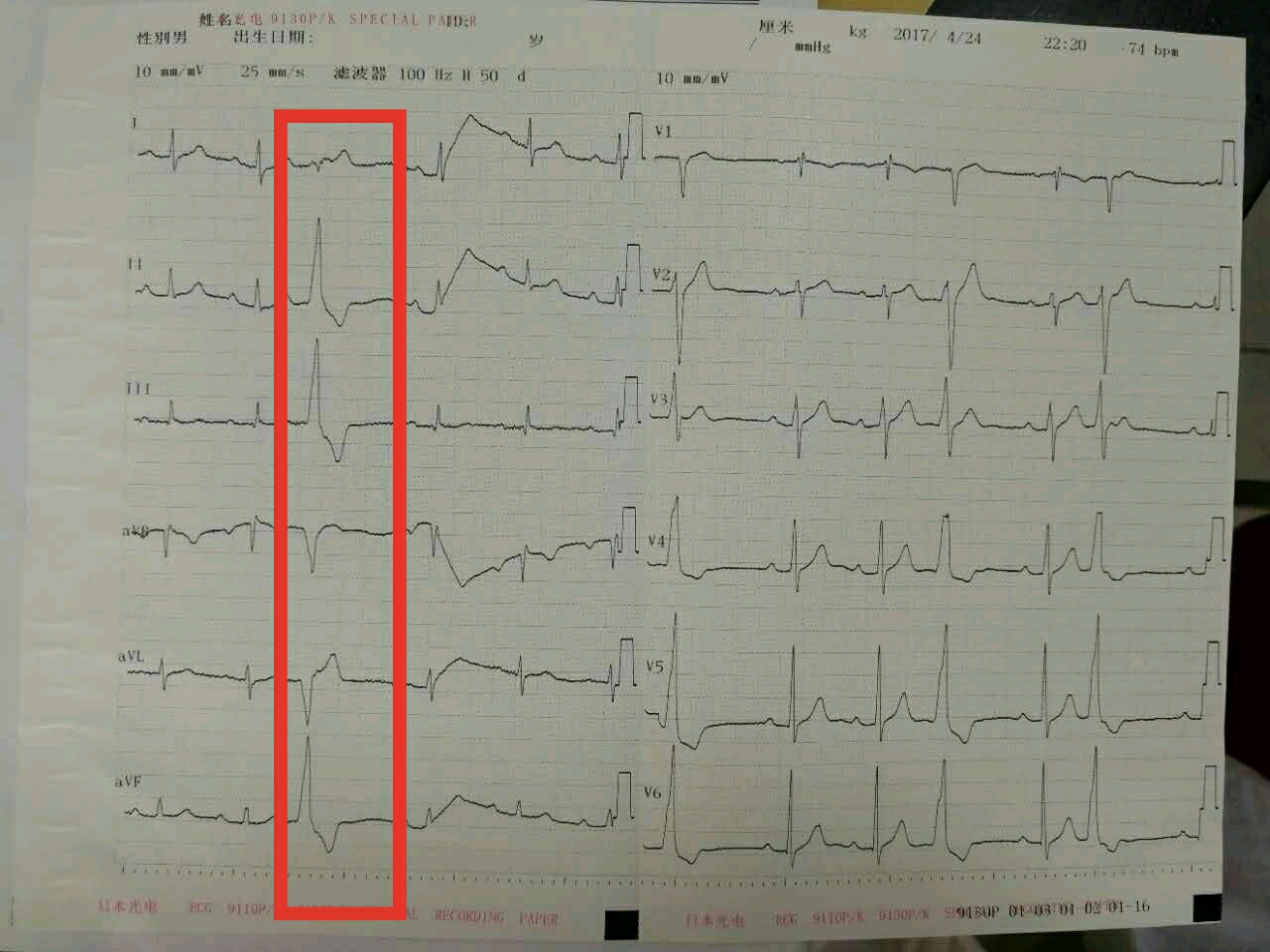

诊断及检查:

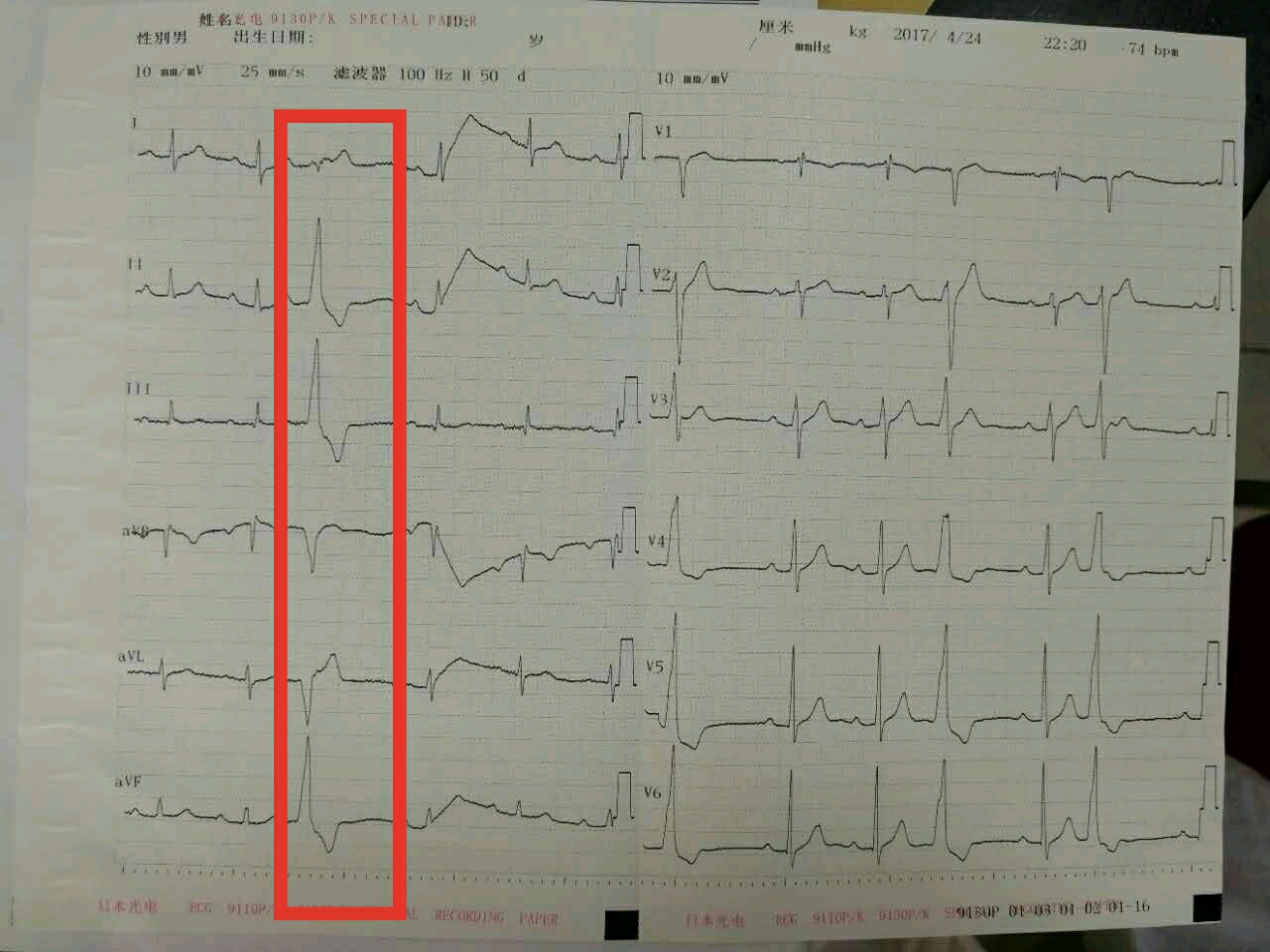

1.常规心电图检查:标准的12导联心电图形态对于判断室早的起源部位是不可缺少的。且常规12导心电图还能提供有无心肌瘢痕,QT间期,心室肥厚和其他结构心脏病的信息。

2.24小时动态心电图:判断室早的总数,不同时间的分布,于自主神经张力变化的联系等。

3.心脏超声:评估心脏结构及心功能。

4.运动试验:症状于运动相关联时,应用运动试验确定运动是促进或抑制室早,评估是否诱发长时程的心律失常。

5.其他影像学检查:MRI可以指导多种伴发室早的结构性心脏病的管理,比如扩心病,肥厚性心肌病,心脏结节病,ARVC等,增强型MRI并可早期发现一些潜在的心脏疾病。

预后及危险分层

1.频发室早对结构性心脏病的预测价值不清楚,但频发室早可增加心梗患者及肥厚性心肌病患者的死亡率。

2.室早性心肌病:早搏负荷占总心搏数的10~25%以上可能导致左室功能不全。

3.短联律间期,R onT,间期小于300ms的室早有至恶性室性心律失常的风险。

4.运动试验室早恶化的患者,有潜在至恶性心律失常风险。

治疗策略及方法

1.无结构性心脏病室早患者的治疗指征

(1)室早良性特征,生活方式干预,药物,安抚教育后症状仍不能缓解。

(2)检测因室早导致左室功能下降或左室扩大,即使无症状也要治疗。

(3)对于室早大于10000次/24小时的患者可考虑治疗。

2.结构性心脏病室早治疗的指征

(1)症状是考虑治疗的主要根据。

(2)心功能受损,消除高负荷室早(大于10%),也能明显获益。

(3)频发室早干扰心脏再同步化治疗。

药物治疗

1.药物治疗仅有10~15%的患者室早抑制大于90%。

2.药物治疗可以考虑B受体阻滞剂(美托洛尔)或非二氢吡啶类钙拮抗剂(维拉帕米),但效果有限,且药物本身可能引起不适症状。

3.膜活性药物可能更有效,但除胺碘酮外这类药物可能会增加合并严重结构性心脏病室早患者的死亡率。

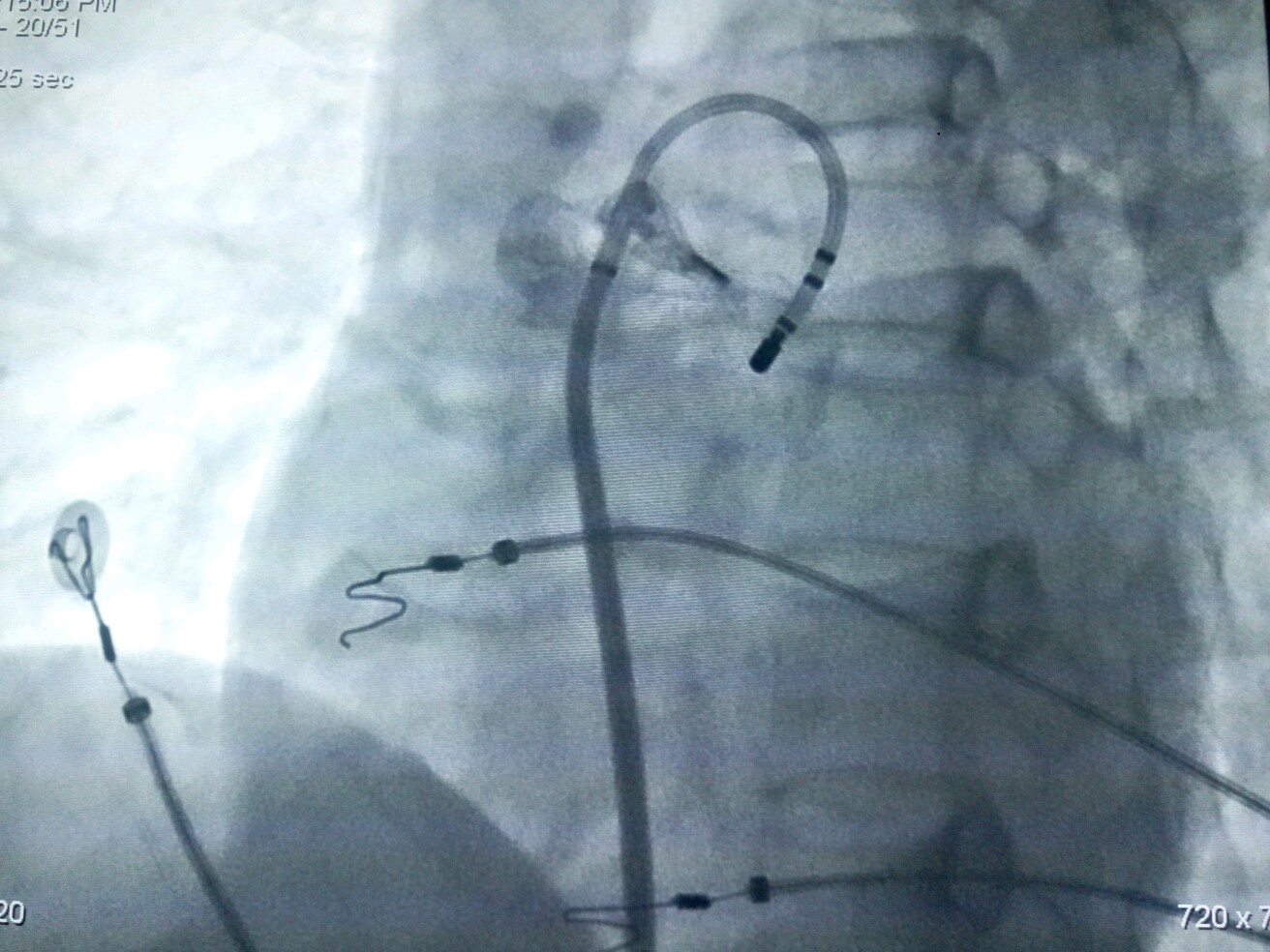

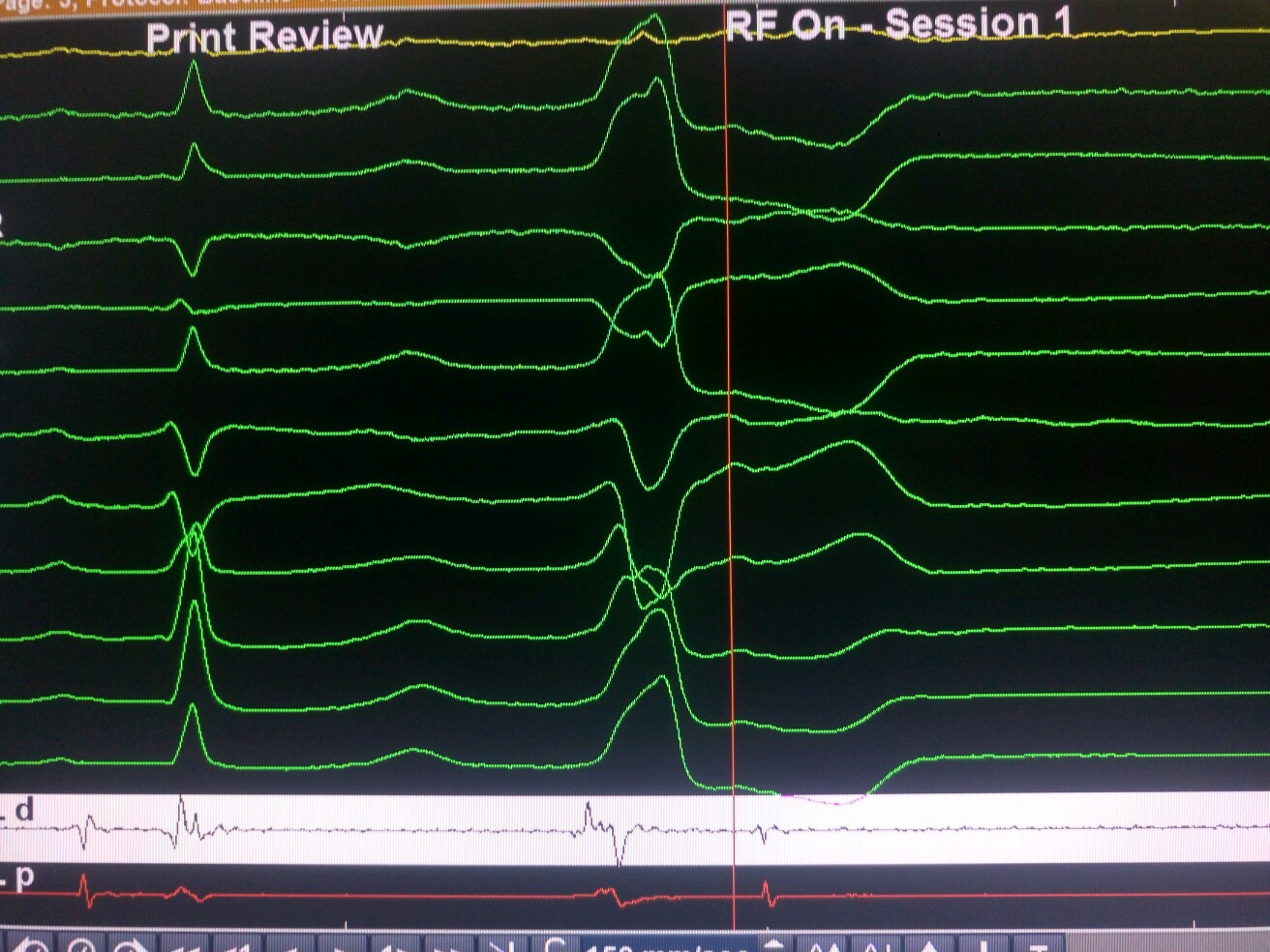

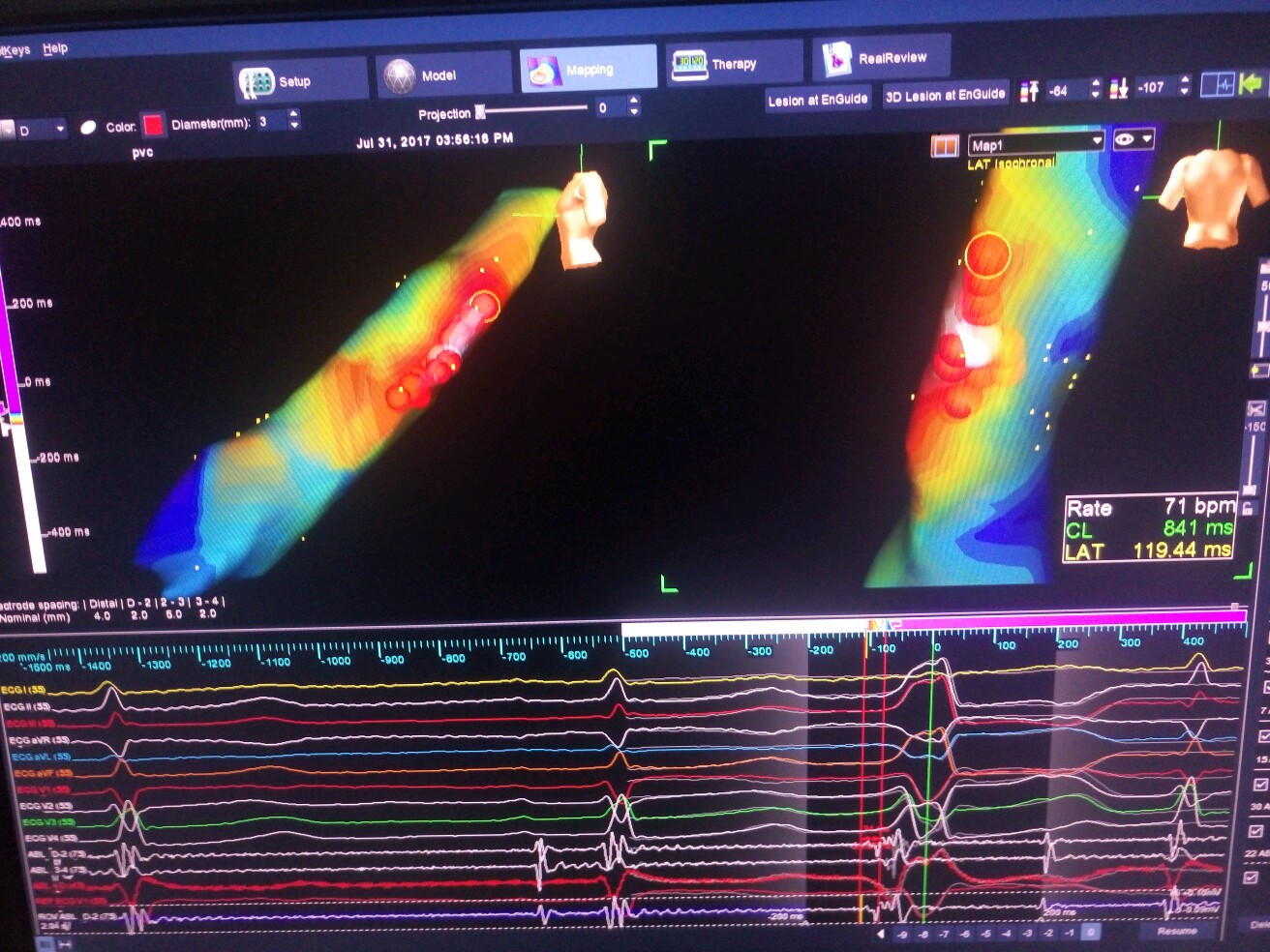

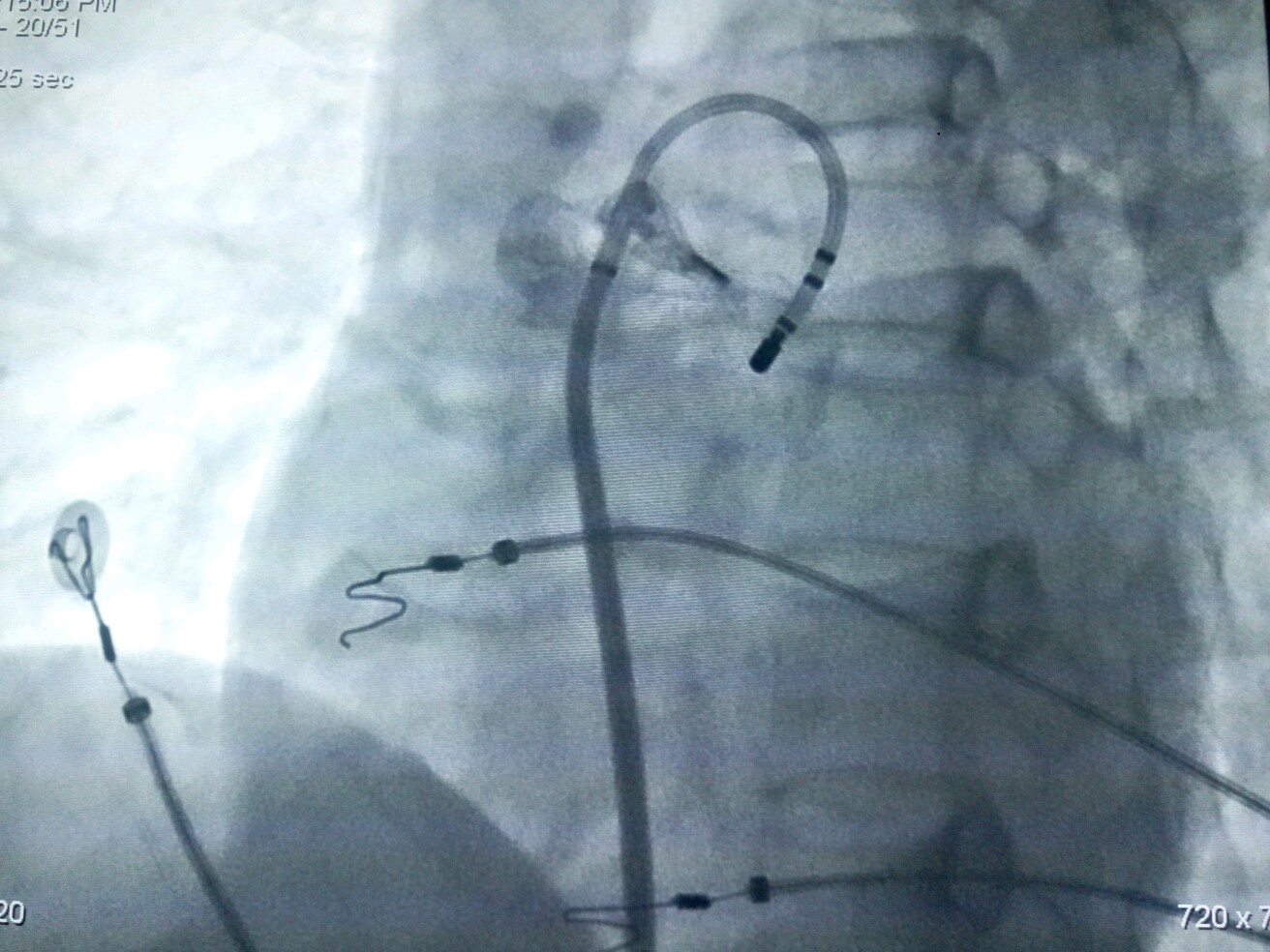

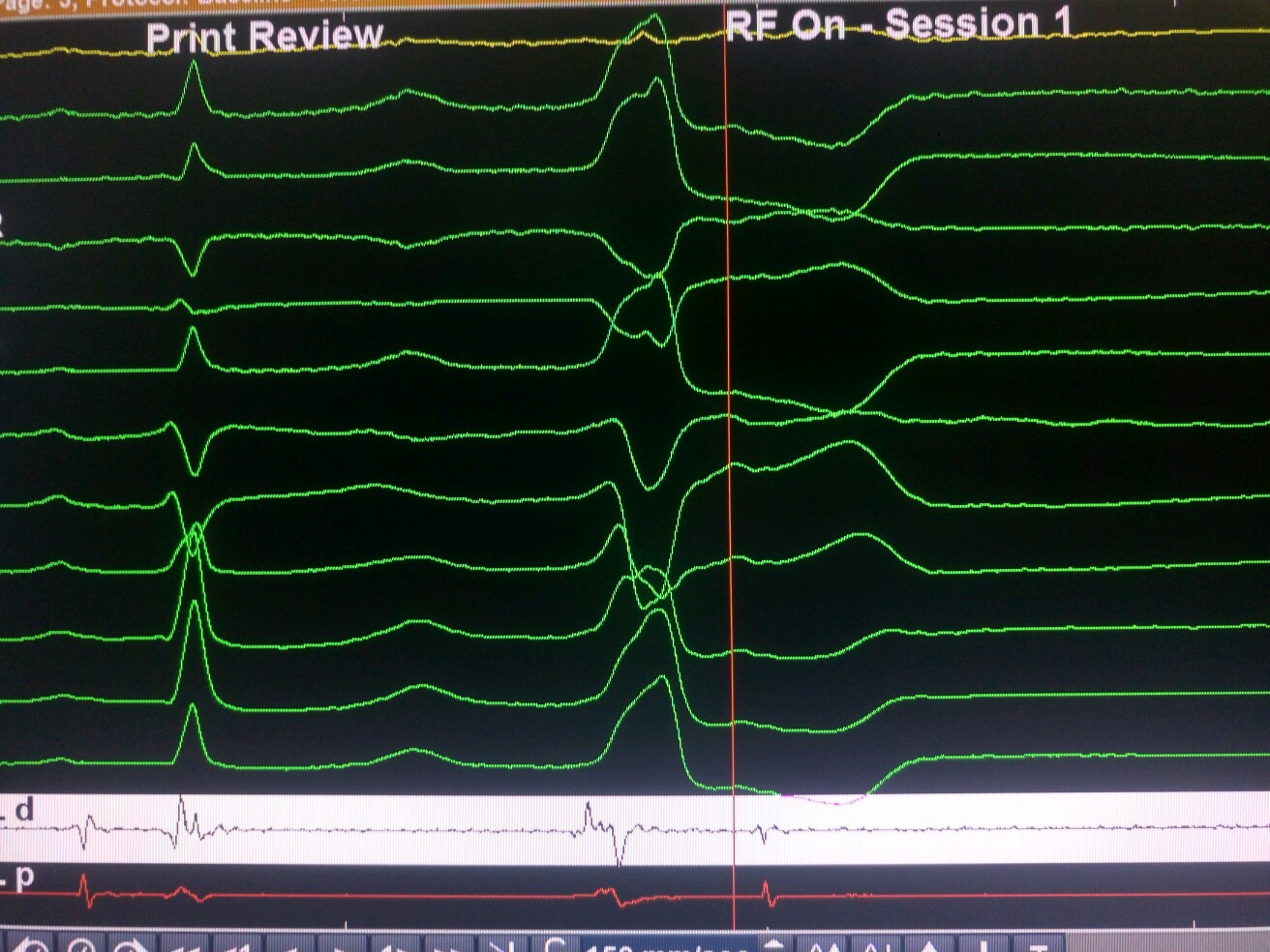

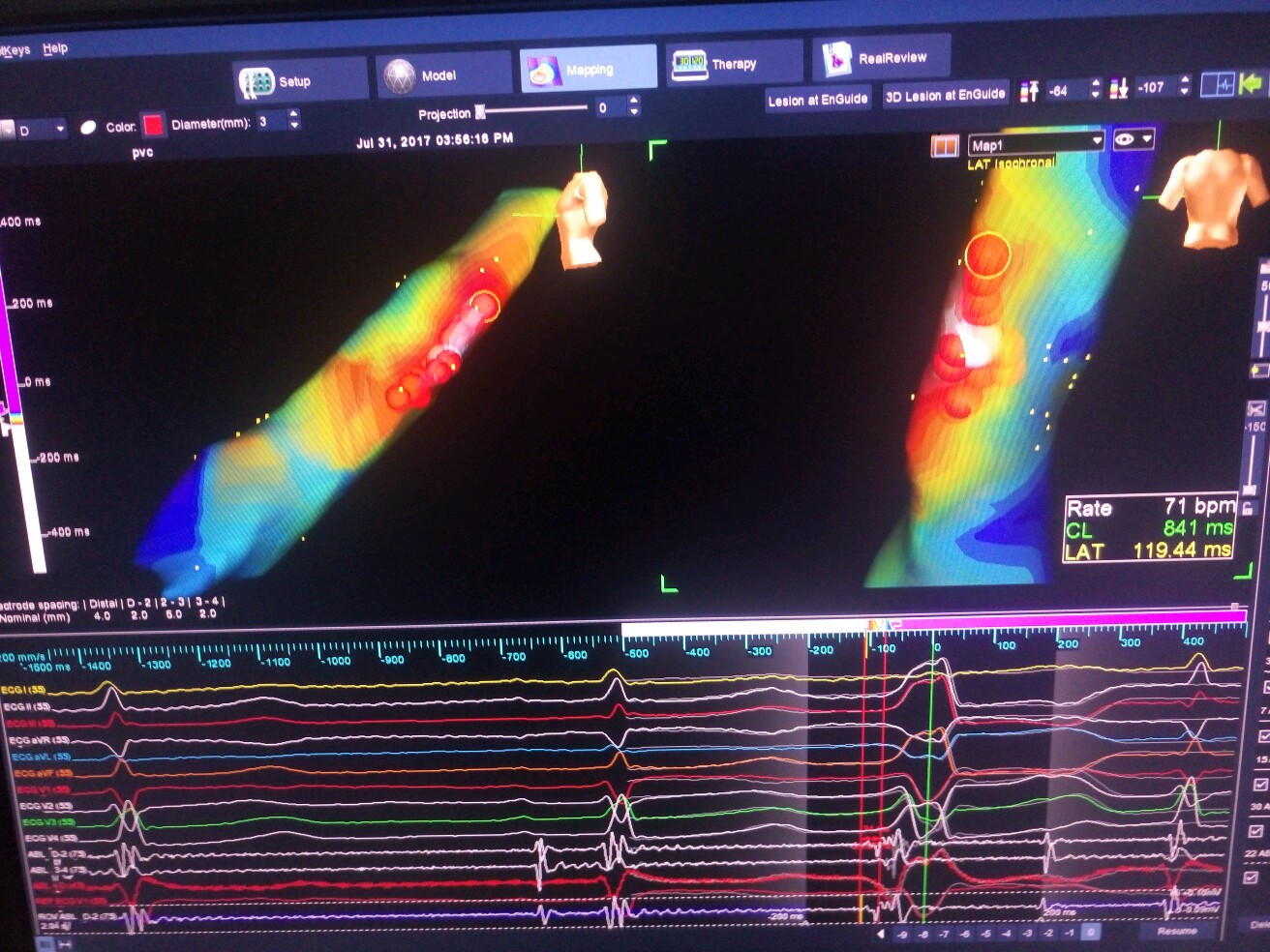

导管消融治疗

1.导管消融可以消除74~100%的患者的室早。

2.理想的消融目标是彻底消除室早,但即使部分消除室早也可能改善左室收缩功能。

导管消融的指征:(1)药物不能耐受/拒绝药物,(2).室早大于10000万次/天,(3).室早至左室扩大或左室功能不全。

我的个人体会

1.室早是一种十分常见的心律失常疾病。要正确的去面对和做好疾病管理。

2.评估是否有结构性的心脏病,对治疗的方向、策略有很重要的意义。

3.做好室早的评估,包括类型、部位、数量、特点等。综合分析做出危险分层评估,高危病人一定要尽早治疗。

4.心脏结构正常的室早(特发性室早)好发的部位如流出道,瓣环,乳头肌等,是可以进一步治疗康复的。

5.射频消融治疗室早成功率高,对于室早较多(大于10000次),药物治疗不佳,影响心脏功能。推荐射频消融治疗。

6.无论如何治疗,生活方式调整都是治疗的根本,一定要高度重视。