在体检或就医时,很多人在做CT检查后都会检出肺部小结节。

当医生考虑为“高风险结节”,但又建议随访观察而不是立即手术时,许多患者便会陷入深深的焦虑之中。

随访会不会让结节恶化?手术又会不会带来不必要的风险?

今天,我们就来聊一下高风险肺结节的处理时机,解读医生的治疗逻辑,帮助大家更好地理解何时该手术,何时又可考虑随访。

并非所有肺癌都会影响寿命

很多人一听到“肺癌”两个字,就立刻联想到其对生命的威胁。

然而,并非所有的肺癌都会对我们的自然寿命产生影响。

事实上,肺癌也有不同的阶段和类型。例如:原位癌和微浸润癌,这两种早期肺癌在经过手术切除后,几乎没有复发的证据。

即使是浸润性肺癌,只要它在影像学上表现为纯磨玻璃或以磨玻璃为主,复发风险也极低。这也是为什么医生不会对所有可疑结节都采取激进的手术治疗的原因。

并非所有结节都会进展

当我们发现一个高风险结节时,往往会担心它会随着时间推移而恶化。

但实际上,很多高风险结节并不会随着随访而进展。

磨玻璃结节就是一个典型的例子,即使是肺癌,其恶性程度也往往较低,属于肺癌的早期阶段。

许多磨玻璃结节可以长期保持稳定,甚至长达数年都不会发生变化。

研究显示,磨玻璃结节如果能够稳定3年以上,其再次发生进展的风险仅为3.3%。

从概率学上来说,小于5%即为小概率事件,即基本不会发生。

而另一项2019年发表的研究结果表明,稳定5年的磨玻璃结节,其进展风险为13%。

因此,对于这些呈稳定状态的磨玻璃结节,即便其为高风险结节,长期随访也仍是一个合理的选择。

手术不代表就能高枕无忧

很多人认为,只要能及时做手术切除肺结节,就可以彻底解决问题。

然而,事实并非如此。

手术虽然可以切除当前的结节,但并不能完全消除未来再次出现新结节的风险。手术后,由于肺部的炎症反应,也可能会在短期内出现新的结节。

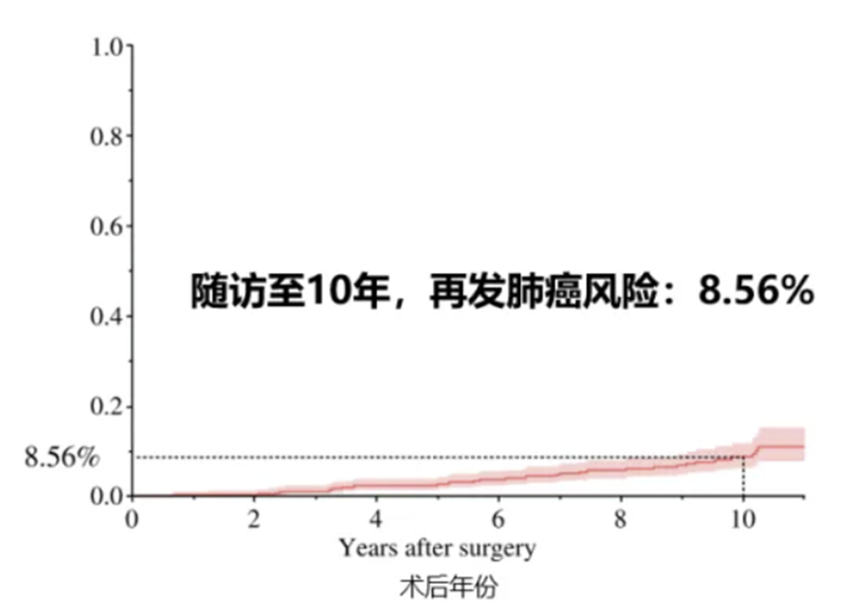

此外,即便是手术后5年内没有复发,仍有接近10%的概率在10年内重新长出新的肺癌。

因此,手术并不是一劳永逸的解决方案,术后仍需定期进行随访。

医生的决策逻辑

医生在面对肺结节时,会综合考虑多个因素来决定是否需要手术。

首先,他们会判断结节是否呈现进展趋势。如果结节在随访过程中逐渐增大或出现新的影像学改变,可能意味着它具有较高的恶性风险,需要考虑手术。

其次,医生会评估结节是否会对患者的自然寿命产生影响。

如果结节目前尚未影响寿命,且处于稳定状态,那么随访观察可能是更合适的选择。

当然,医生还会结合结节的大小、形态、密度等特征,以及患者的年龄、身体状况等因素,做出全面的判断。

微创手术不等于无创手术

随着医学技术的发展,肺结节手术已经越来越微创,刀口比过去缩小了80%以上。

然而,微创并不意味着无创,内部的创伤其实并没有太大的区别,手术对身体造成的创伤,可能需要相当一段时间才能完全恢复。

如果切除范围较大,肺功能的恢复和康复训练也需要经历漫长的过程。

此外,手术后仍需要进行长期的影像学随访,这不仅增加了患者的经济负担,还可能带来一定的辐射风险。

若病理结果为恶性肿瘤,即便是早期,患者也会被这顶“癌”的帽子压得喘不过气,可能影响到患者的职业规划和未来发展。

因此,在决定手术之前,需要充分权衡利弊。

写在最后

面对肺结节,尤其是高风险结节,我们常常陷入焦虑与迷茫之中。

对手术的恐惧心理,继续随访的忐忑不安,像两座大山,重重地压在心头。左面是狼,右面是虎。无论怎么选,都不是轻松的坦途。

此时,我们既需要重视,但又不能过度恐慌。

手术和随访都是治疗肺结节的重要手段,但它们各有其优势和局限性。

医学是复杂的,医疗决策的考量,绝不是简单地追求“一刀切”,而应综合考虑各方面因素之后,制定出最适合自己的个性化治疗方案。

在做出决策之前,建议先与医生进行充分沟通,了解结节的具体情况,包括:是否呈现进展趋势?是否会影响自然寿命?切除范围是否会严重影响今后的生活质量?是否会影响职业发展及婚育情况?手术的窗口期有多长?……

手术或许能斩断眼前的威胁,但有的时候,随访也能守护未来的希望。

医学既是严谨的科学,但同时,也是与决策相关的艺术,需要在谨慎和果断之间,找到最佳平衡点。