郑医生经常在线上和线下门诊接诊很多肺部小结节的患者。

在这个过程中,积累了丰富的临床经验和心得体会。

前段时间,我受邀到中山大学药学院进行相关专题的科普讲座:肺结节的成因、治疗、预防和保健。

授课之余,一位专家教授提出一个问题:“郑博士,你说很多不足1cm的肺结节可以安全随访,而不用着急手术。那么,如果在随访过程中出现了病灶增大或实性成分增加,这种情况下再做手术,会不会让我们的手术效果变差呢?换句话说,如果不能直接回答这个问题,那么我们又怎么能够安心随访呢?”

我觉得这个问题提的很好,不愧是常年做研究的教授,逻辑思维就是严谨。

我一时哑然,并承诺尽快做出回复。

今天,我们就来聊聊这个问题。

磨玻璃是否可以安全随访,在这个问题上,我们最常见的场景模式是什么样的呢?

应该是,筛查发现一个不足5mm的肺结节,在随访过程中发现不断增大,最终在不足1cm的情况下做了手术。

所以,关于肺结节应该怎么随访才安全,我们最需要回答的问题就是,针对那些不足1cm的肺腺癌,对治疗效果影响最大的因素到底是什么?

第一篇文献来自上海复旦肿瘤医院胸外科的陈海泉教授团队,是一项在不足1cm的肺腺癌群体中开展的预后分析。

作者分析了247例不足1cm的肺腺癌资料。

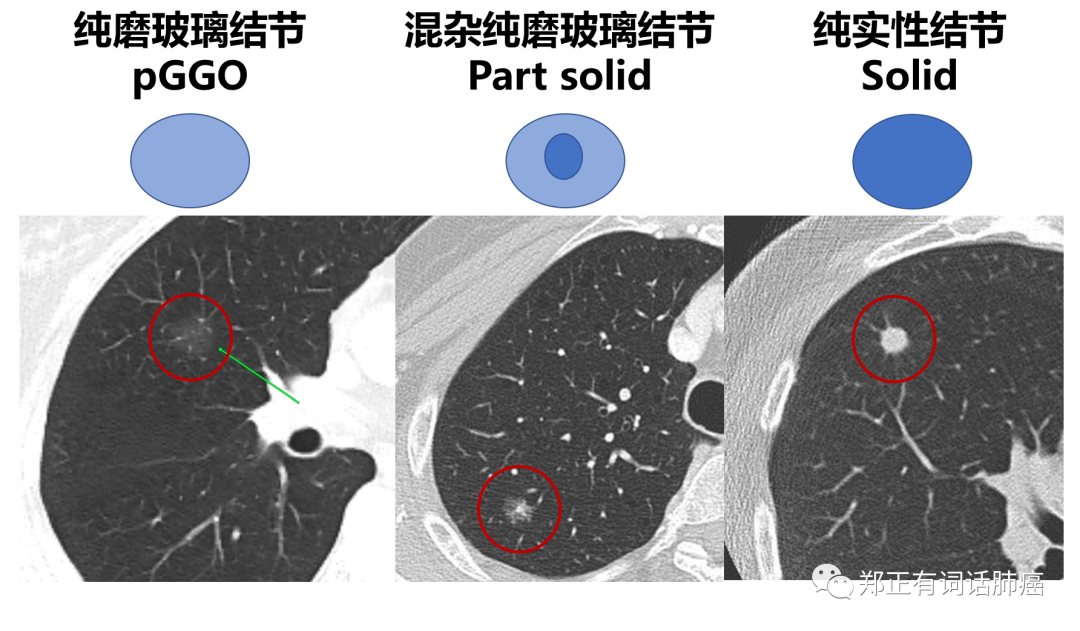

在分组方面,作者基于结节的CT特征将结节分为3组,包括纯磨玻璃组、混杂磨玻璃组以及纯实性组。

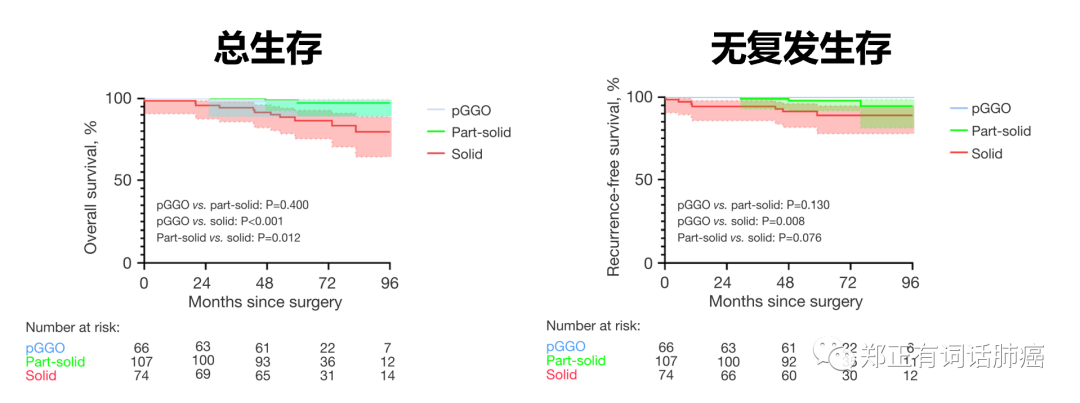

进行生存分析后发现,纯实性肺癌的预后最差。

混杂磨玻璃组患者治疗效果略差于纯磨玻璃组,但是差异并不明显。

预后分析显示,相比没有磨玻璃成分的患者而言,携带磨玻璃成分可以把复发/死亡风险显著降低70%以上。

但是,在这个研究中,作者并没有明确给出各个亚组的具体生存率,也没有就实性成分百分比进行分层分析。

于是,我接着找,发现了第二项研究。

这个研究是2015年刊载于<胸外科年鉴>,来自日本国立癌症中心。

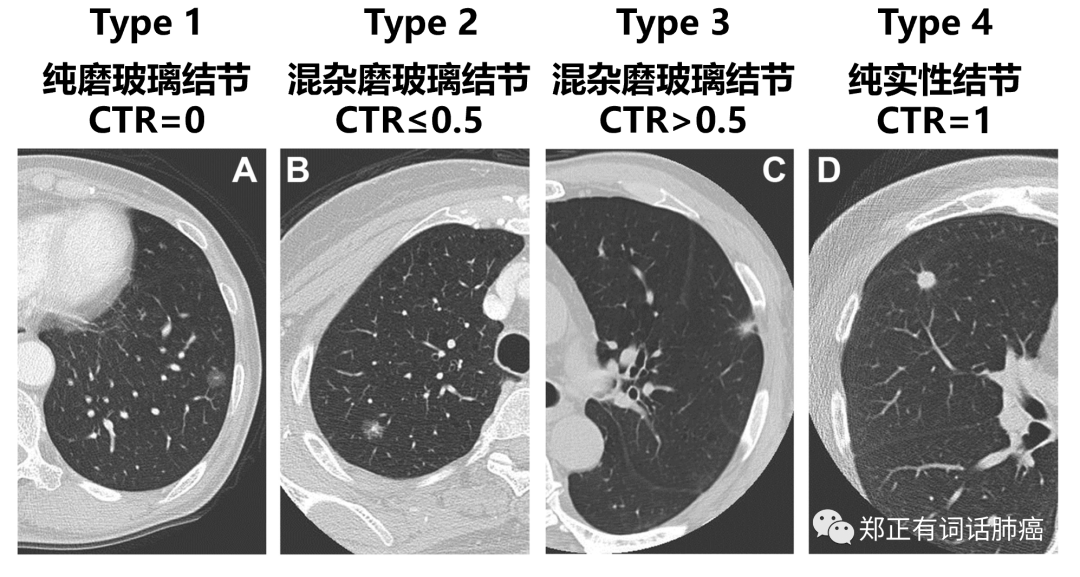

研究筛选1993-2011年接受手术的亚厘米肺癌患者资料,入组291例患者。

截至末次随访,整组患者的实现了95.8%的无疾病生存率和95%的总生存率。

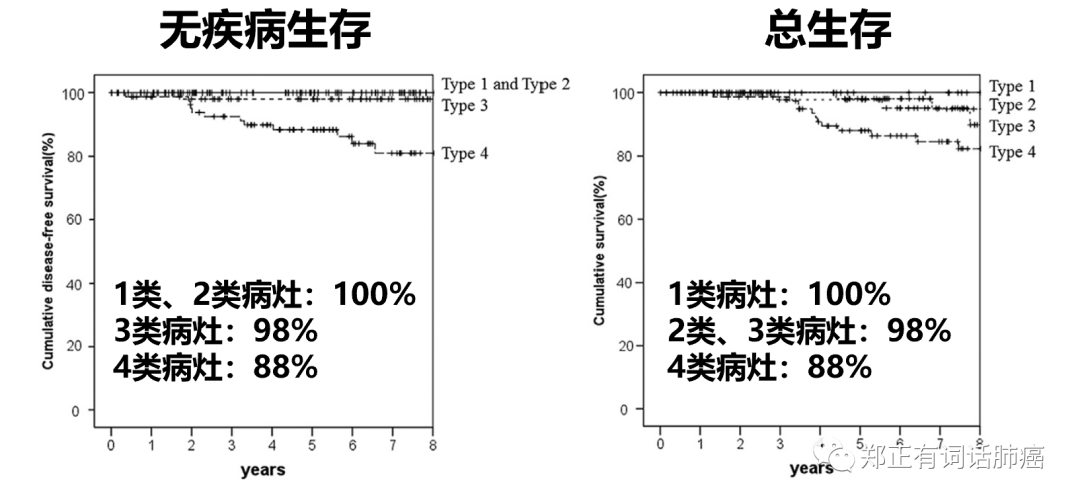

在分组方面,作者基于结节的CT特征将结节分为4组,包括纯磨玻璃组(1类)、混杂磨玻璃组&CTR≤0.5(2类)、混杂磨玻璃组&CTR>0.5(3类)以及纯实性组(4类)。

5年无疾病生存率:

1类病灶:100%;2类病灶:100%;3类病灶:98%;4类病灶:88%。

5年总生存率:

1类病灶:100%;2类病灶:98%;3类病灶:98%;4类病灶:88%。

不足1cm的早期肺癌,被称为亚厘米肺癌,通俗地说,也可以认为是肺的小癌。

在CT筛查广泛普及的时代背景下,小癌已经成为我们接诊的主要人群对象。

与处于进展期的肺癌相比,这类群体因为病灶相对较小,因此治疗效果更好。

但也绝不是可以高枕无忧的。

就像我之前跟大家分享的一个话题:<早期肺癌大部分可手术治愈,但这种情况需警惕!>

这篇文章里指出,早期肺癌携带ALK突变将会更具侵袭性,更容易出现隐匿性的淋巴结转移。

而这样的肺癌,绝大多数都是实性肺癌,即便在不足1cm的阶段。

简单理解,实性肺癌,就算很小也要小心。

而相反,在小癌群体,原本病灶就小,此时再套上一层磨玻璃,那就基本可以实现治愈!

参考前文数据:

纯磨5年复发率0%;

混杂磨玻璃5年复发率接近0%。

磨玻璃为主型,0%;实性为主型,2%。

所以,面对CT筛查发现的不足1cm的亚厘米肺结节,如何科学地处理?

先看有没有恶性特征,比如空泡征、支气管充气征、毛刺征;

如果有,再看有没有磨玻璃。

如果有,请把心放宽,就算需要手术,也能取得很好的治疗效果。

如果没有,请密切随访,一旦有变就尽快干预。

小癌确实不用怕,但小实却是例外。

小癌加磨就是治愈,小癌加实却会复发。

大于5mm的亚厘米实性结节,如果有明显的恶性指征,随访周期不宜太长,仍需密切监测变化情况。

一旦其开始长大,不会有磨玻璃那么长的观察期和手术窗口期,而是会迅速展露出其狰狞的面目,开疆拓土,所向披靡。

这个时候,你才发现,对肿瘤的慈悲,就是对自己的残忍。