肺癌肿瘤最大径越小,预后越好,这个是每个人都知道的道理。

一方面,很小的肺癌往往还处于早期阶段,肿瘤的生物学行为相对比较惰性,生长速度和侵袭性都比较弱;

另一方面,肿瘤很小时,内部的血管/淋巴管尚未充分形成,一般不具备血行转移/淋巴道转移条件。

正是因为这样,来自日本的JCOG0802研究才敢对临床评估没有淋巴结转移且不足2cm的小肺癌开展肺段切除术,并且实现了和肺叶切除相当的治疗效果。

但,即便是经过临床评估的早期肺癌,也并非绝对安全。部分早期肺癌,术后也可能会发生复发转移。

我最近就接诊了几例这样的病例。

Patient No.1:

这是最近我网上问诊的一个病友,女性,48y。

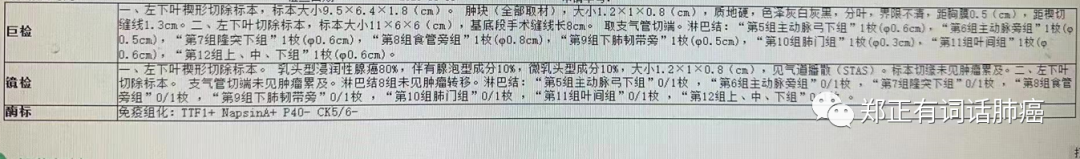

2020.11.5做的手术切除,肿瘤最大径1.2cm,生长亚型显示乳头型80%,腺泡型10%,微乳头型10%,中分化腺癌,合并气腔播散。

接受肺叶切除,淋巴结清扫结果如下:

5组,0/1;6组,0/1;7组,0/1;8组,0/1;9组,0/1;10组,0/1;11组,0/1;12组,0/1。

也就是说,这个病人每一站都只取了一枚淋巴结,但是都没有看见转移。

术后病理分期,T1bN0M0 IA2期,按循证医学证据,5年复发率应该在15%左右。

因为患者影像资料不全,故无法评价其实性/磨玻璃情况,按中分化腺癌进行推测而得到的复发率。

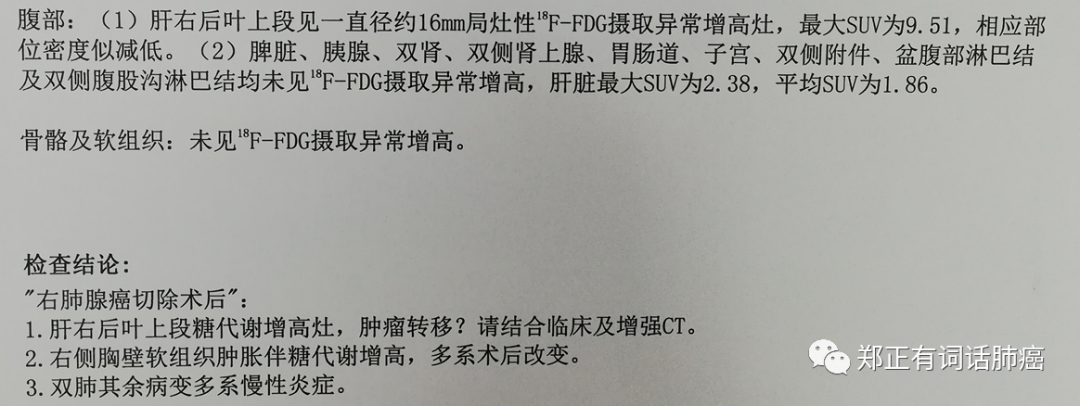

最终,患者在2023.5复查PET/CT提示纵隔第七组淋巴结肿大,符合转移表现。

手术直到复发,30个月,不到3年时间。

Patient No.2:

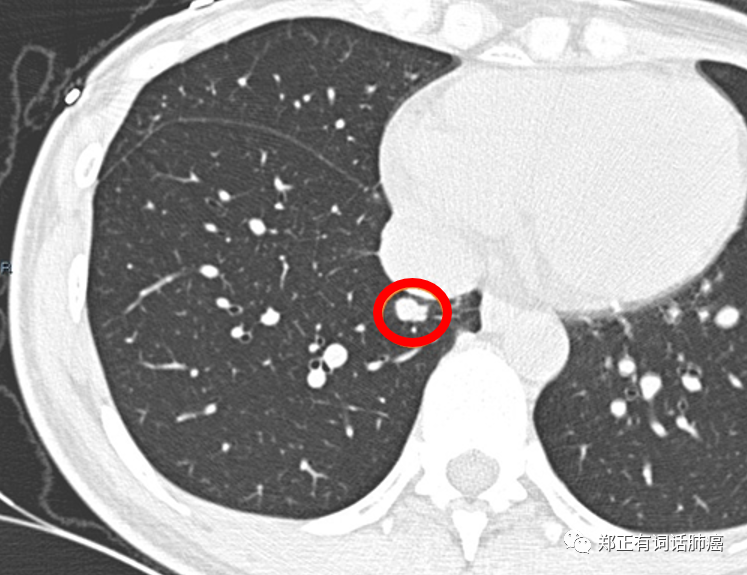

另一个病人,女性,34y,体检发现右下肺小结节,考虑肺癌。

2022.8.24接受右下肺部分切除术(楔形切除术)。

术后病理回报:

右下肺内基底段腺癌,腺泡状,未见脉管及神经侵犯,支气管断端未见肿瘤累及。

淋巴结情况如下所示:

2组、4组、7组、9组、10组、11组、12组各清扫1枚淋巴结,其中2、4组淋巴结转移(多站N2)。

2022.9.22复查CT,发现肝转移。

手术控制时间1个月。

这两个患者都做了基因检测,均合并EML4-ALK突变。

这就给我们提出了一个问题:为什么EML4-ALK突变的侵袭能力会这么强???

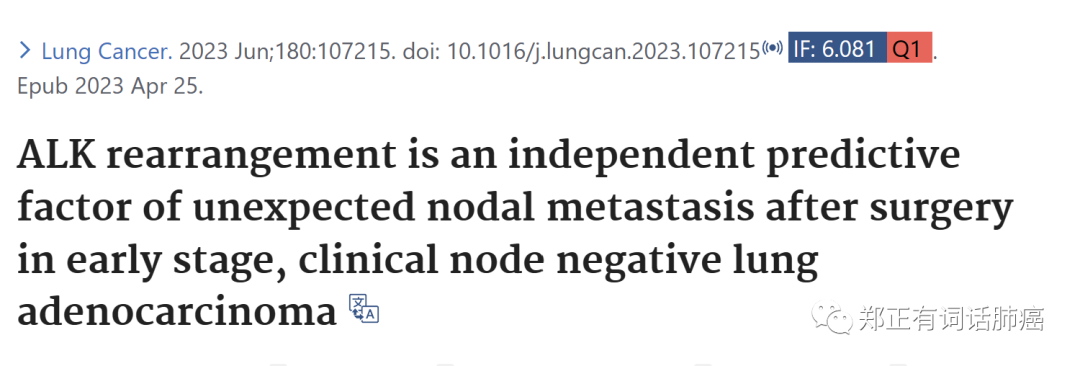

2023年1月,<肺癌>杂志上发表的一项研究专门讨论了这个问题,即携带ALK突变对肺癌转移能力的影响。

作者纳入552名初诊状态临床评估未见淋巴结和远处转移(N0M0)、并接受标准肺癌根治术的患者。

最终,手术以后有82名患者因为检出淋巴结转移而病理升分期(14.9%)。

i.e. 临床评估患者肺癌T2,没有淋巴结和远处转移,就是T2N0M0,IB期

但是,手术切除标本发现肺内淋巴结转移,变成T2N1M0期

这样,患者的分期就由术前的IB期,升高到术后的IIB期。

进一步分析显示,携带ALK突变是导致病理升期的最重要危险因素。

ALK阳性群体出现淋巴结隐匿转移的风险,是ALK阴性群体的8.052倍!

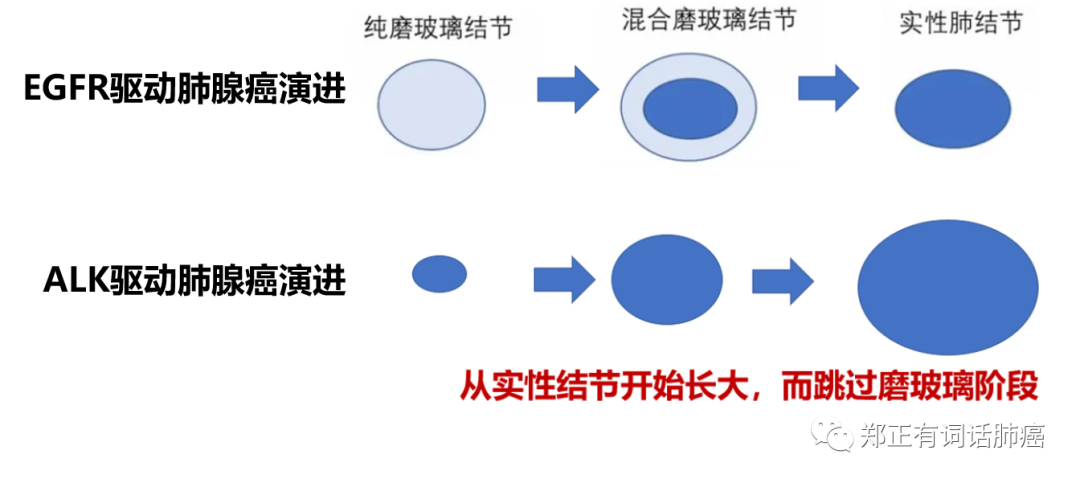

上图是ALK驱动肺腺癌的发展规律。

和EGFR不一样的是,ALK驱动的肺癌绝大多数不会出现磨玻璃阶段,而是直接表现为实性结节。

因为缺乏磨玻璃的保护,使得由ALK突变的肺癌即便体积很小,也具备较强的侵袭性,甚至可能发生淋巴结转移。

所以,在缺乏术前基因报告的前提下,绝对不能把小肺癌和低侵袭性、不转移性、预后好简单地划等号,尤其是实性群体。即便有越来越多的证据支持在这样的群体开展创伤更小的亚肺叶切除术,但现有证据并没有鼓励我们省去实性结节的术前检查和淋巴结清扫。

现在我们再回到刚开始提出的话题:为什么部分早期肺癌术后会发生复发转移?

尽管我们不能完全回答全部可能性,但是分析起来,可能包括以下几方面的原因:

一、合并ALK突变或其他侵袭程度较高的驱动基因突变。

二、患者在术前就存在隐匿性转移,只是要么没查到,要么淋巴结清扫不足。

最终,一个需要激进手术乃至术后治疗的进展期肺癌,就被误当成早期肺癌简单切了。

不是早期,却被当成早期治了,效果自然就不好。