现在,随着大家对早期肺癌接触越来越多,相应的数据研究也越来越深入。

从最早的单纯的分期判定,进一步引入影像学的各种特点。

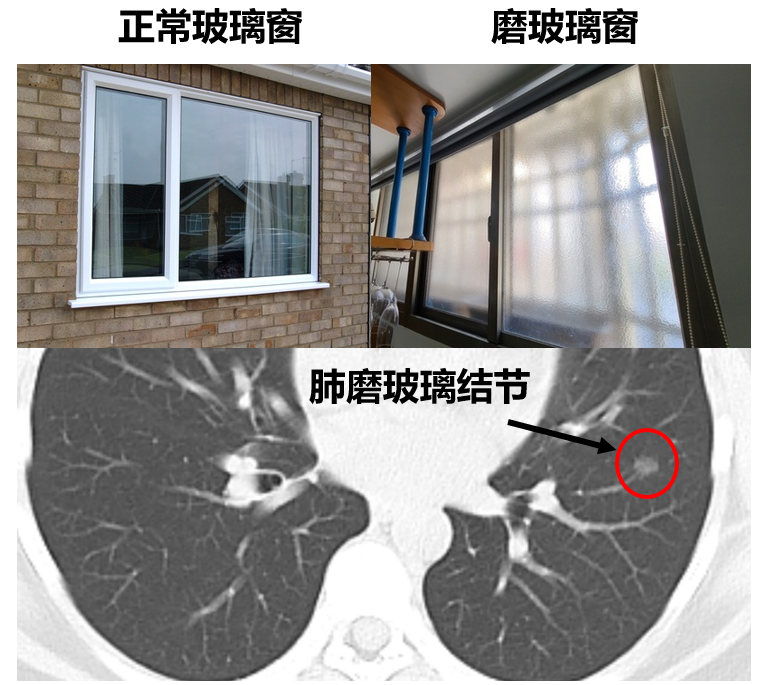

其中,最重要的,就是CT上的磨玻璃表现。

所谓肺磨玻璃结节,是指在高分辨率CT扫描上表现为其内支气管及血管纹理可显示的密度轻度增高影。

简单理解,就是像在正常肺组织上,贴上一层磨玻璃贴纸,原本透光的区域,变得不那么透光了。

研究发现,那些表现为磨玻璃的早期肺癌,预后都非常好,不要纯磨玻璃,只要影像学表现参杂了一点磨玻璃,5年生存率都能达到90%以上。

所以,这两年,大家都对肺部CT越来越上心,毕竟早发现早治疗就是治愈,而拖着不处理,过上一两年,那就麻烦了。

但是,随着数据的积累,我们逐渐发现,即便是磨玻璃,也是分三六九等的。

怎么分呢?

首先看面积,在这一方面,主要就是看实性成分百分比(CTR),换句话说,磨玻璃占比越大的效果越好。

在这个问题上,国际已经形成广泛共识,甚至已经开始基于这个问题去专门开展临床试验来指导临床决策了。

所以,这个是业界主流共识。

但是,磨玻璃还有一个冷知识,就是看密度。

基于这个,同样可以有效的帮助我们区分出磨玻璃肺癌的远期疗效的好坏。

这里要插播一小段冷知识。

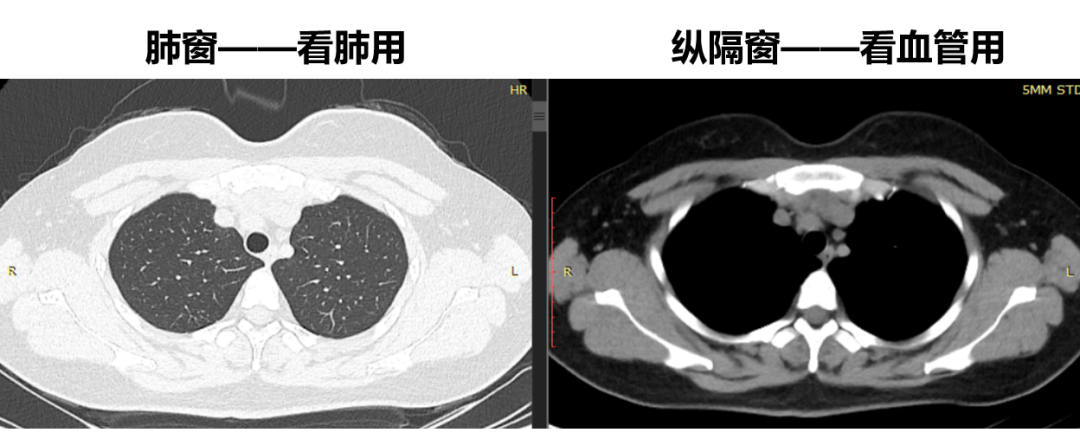

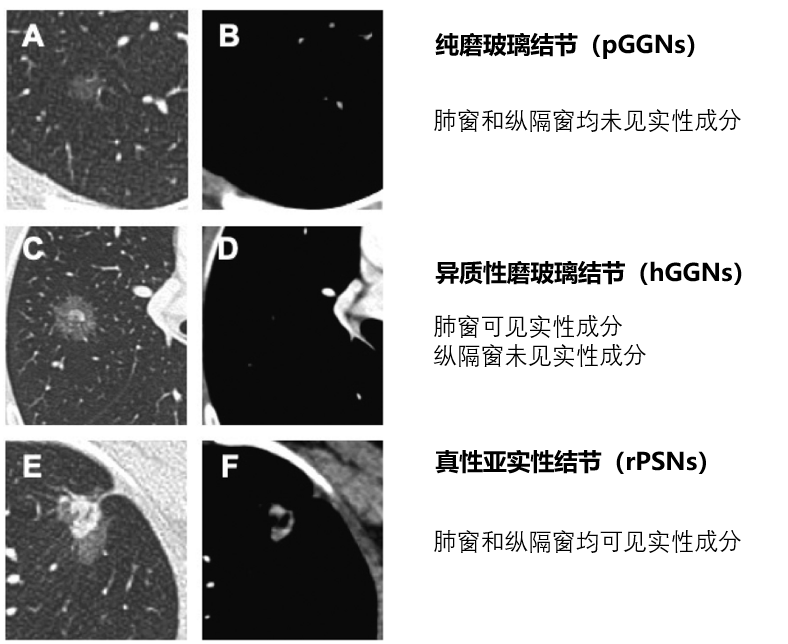

看CT有两种窗框,一个是肺窗,一个是纵隔血管窗,看名字也好理解,肺窗是专门看肺的,而纵隔窗主要是用来看纵隔大血管的。

这两个窗框最大的区别,是密度。

肺窗因为面对的主要对象是肺,而肺里面往往参杂有大量的空气,因此密度较低,因此肺窗整体设置的密度阈值很低;

纵隔窗因为面对的主要是血管,而血管里面流的是血液,因此密度较高,因此这个窗框整体设置的密度阈值就高一些。

简单来说,一个低密度的病灶,可能只能在肺窗能看到,而在纵隔窗就看不到了。

磨玻璃,就是这样的情况。

目前临床上评价磨玻璃,都是基于肺窗。

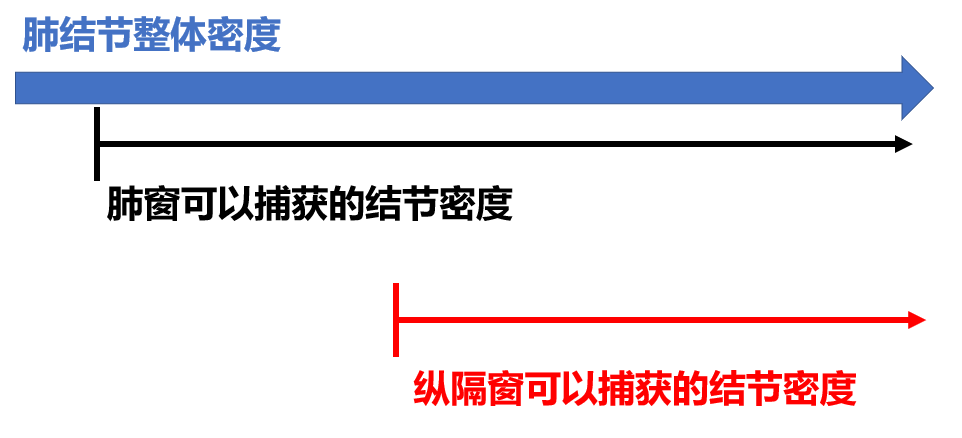

而在磨玻璃演变过程中,最常见的一种演进方式,就是在磨玻璃的底色上,发展出实性成分。

而这个实性成分的评判,也是基于肺窗。

换句话说,只要肺窗能看到实性成分,那么这个病灶,就是个混杂实性的磨玻璃结节。

不需要再去纵隔窗确认。

但是,很显然,一个在肺窗能看到的实性病灶,和一个在纵隔窗能看到的实性病灶,他们的密度是不一样的。

那么,由此区分出来的磨玻璃肺癌,他们的预后到底会不会有区别呢?

今天分享的这项研究,来自复旦大学肿瘤医院的陈海泉治疗团队,2022年刊载于

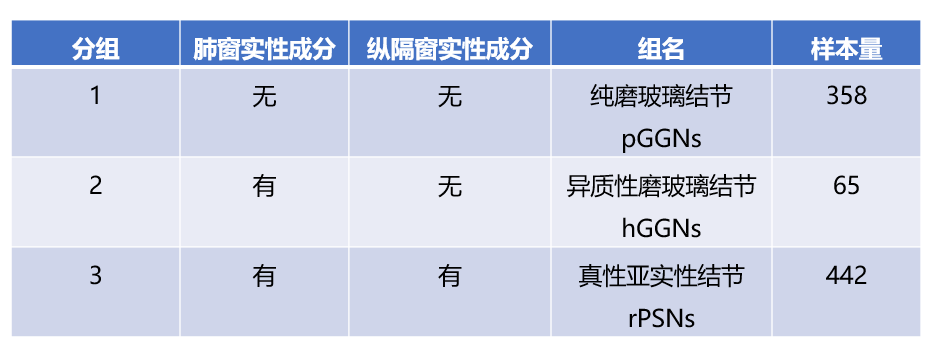

研究回顾性分析了复旦大学肿瘤医院在2010年到2015年收治的IA期磨玻璃肺腺癌,总共纳入865名患者。

最终,基于肺窗和纵隔窗的实性成分是否显影,分为纯磨玻璃结节(pGGNs)、异质磨玻璃结节(hGGNs)和真性亚实性结节(rPSNs)。

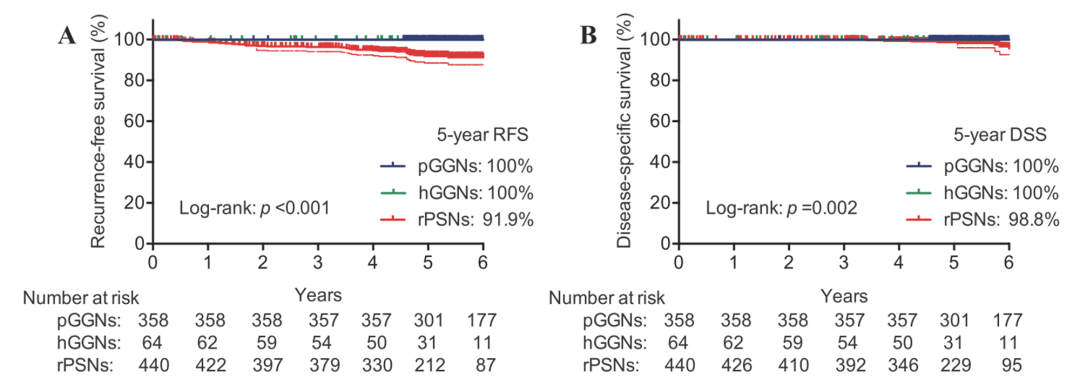

最终的分析显示,低侵袭性的原位腺癌/微小浸润性腺癌的比例,在纯磨玻璃人群最高、异质性磨玻璃人群次之,而真性亚实性结节人群最低。

生存分析显示,三组人群,真性亚实性结节效果最差,5年复发率8.1%,5年疾病特异性生存率98.8%。

而所有的,不论是影像学上的纯磨玻璃,还是异质性磨玻璃,换句话说,只要在纵隔窗上没看见实性成分的患者,没有一个人在随访过程中出现复发以及和疾病相关的死亡。

我之前写过一个帖子,形容磨玻璃对于肺癌的意义,就像套上黄马褂一样。

一方面,它和黄马褂一样很好辨认;

一方面,它和黄马褂一样法力无边。

有了它就有社会地位,因此自然结交的人群也是人中龙凤(各种优秀的预后因子);

有了它就有影响力,因此对肺癌的预后影响也是独立于其他因素存在的;

有了它就有威慑力,可以震慑弱化其他不良预后因素的影响。

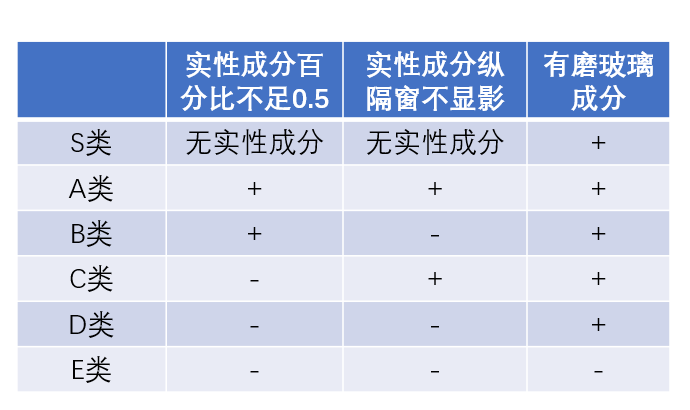

所以,如果早期也有三六九等,那到底应该怎么划分呢?

但,越来越多的研究证明,虽然都是黄马褂,但是他们的功效却还是有区别的,有的永不复发,有的却依然还有复发风险。

这背后的差异,或许就是两个重要因素再发挥作用。

一个是实性成分百分比,另一个就是今天分享的实性成分纵隔窗可见程度。

从目前数据来看,不论是实性成分百分比<50%还是实性成分纵隔窗不可见,都可以实现接近治愈的治疗效果。

那么,我们就可以把这两个因素,视为最重要的护身符。

所以,如果早期肺癌也有金字塔。

那最塔尖的,肯定是那些没有实性成分的纯磨玻璃群体。

紧随其后的,则是1个黄马褂带2个护身符的。

再接着的,则是1个黄马褂带1个护身符的。

再然后,则是身穿黄马褂却没有护身符的。

最后,就是既没有黄马褂,也没有护身符的。

这种圆环套圆环的缜密结构,是不是很像岳云鹏的那首《五环之歌》。

啊~五环~你比四环多一环~

早期肺癌的效果就是这样。

黄马褂一穿,5年生存率90%以上。

护身符一戴,5年生存率接近100%。

多穿多戴,效果就好。