胸腺法新是一种免疫调节剂,从现有的数据来看,它或许可以增强人体的免疫力,降低肺癌的复发风险。

所以现在很多早期肺癌患者,为了降低术后的复发率,会选择去主动注射胸腺法新。

但是问题来了,如果这个病人已经在吃靶向药了,他还能注射胸腺法新吗?

我查了一下,数据不多,但好歹是有的,今天跟大家分享一下。

研究来自重庆新桥医院,2021年5月份发表于〈frontier oncology〉,讨论的就是在靶向基础上加用胸腺法新的疗效和可行性。

研究纳入,2008年8月到2018年7月,确诊晚期非小细胞肺癌且合并EGFR突变,同时接受EGFR靶向治疗的患者。

基于是否同时注射胸腺法新,将整体人群分为两组,一组是单纯靶向治疗,一组是靶向联合胸腺法新,最后比较两种治疗方法的疗效差异。

最终有332名患者纳入研究,其中267名接受单纯靶向治疗,65名在靶向治疗基础上联合胸腺法新治疗。

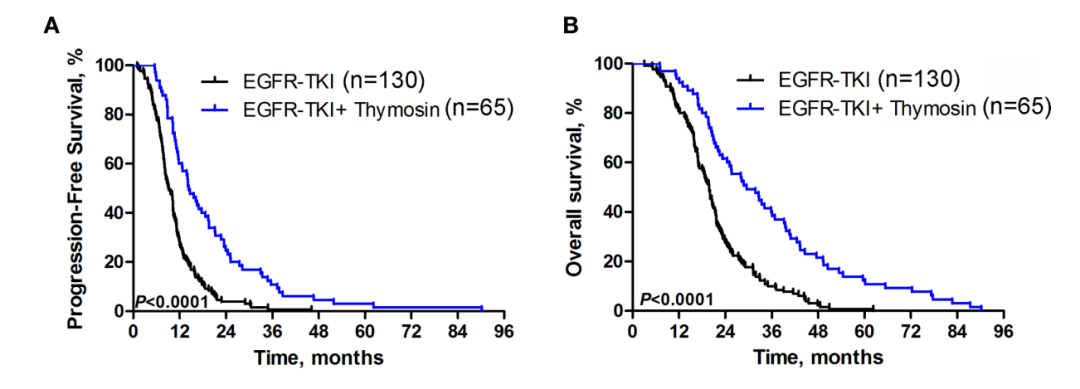

匹配以后发现两者的基线存在显著差异(包括脑转移、骨转移和具体用药),于是作者,将两组基线进行匹配(1:2),最终得到了195名基线高度匹配的患者进行分析,其中单纯靶向治疗130例,靶向联合胸腺法新治疗65例。

生存分析显示:

在平均无进展生存时间方面(PFS),联合治疗组为14.7月,而单纯靶向组是9.2月,差异有统计学意义

在平均总生存时间方面(OS),联合治疗组为29.5月,而单纯靶向组为19.8月,差异有统计学意义

治疗反应率比较显示:

在客观缓解率方面(ORR),联合治疗组为60.0%,而单纯治疗组为60.8%,两者水平相当

安全性比较显示:

比较常见的不良反应,包括皮疹,腹泻,厌食,在两组之间不论发生率还是严重性均无明显差异,单药组三级以上不良事件有5例,联合治疗组三级以上不良事件有3例,两组患者均未观察到致命性不良事件。

抽血分析显示:

研究中有34名患者在治疗前后接受了外周血的淋巴细胞计数检测。

其中,单药治疗23例,联合治疗11例,比较发现,采用单一靶向治疗的患者,在治疗后会观察到外周血中CD3阳性T细胞计数减少,而采用联合治疗的患者这个现象却不明显。

胸腺法新是老生常谈了。

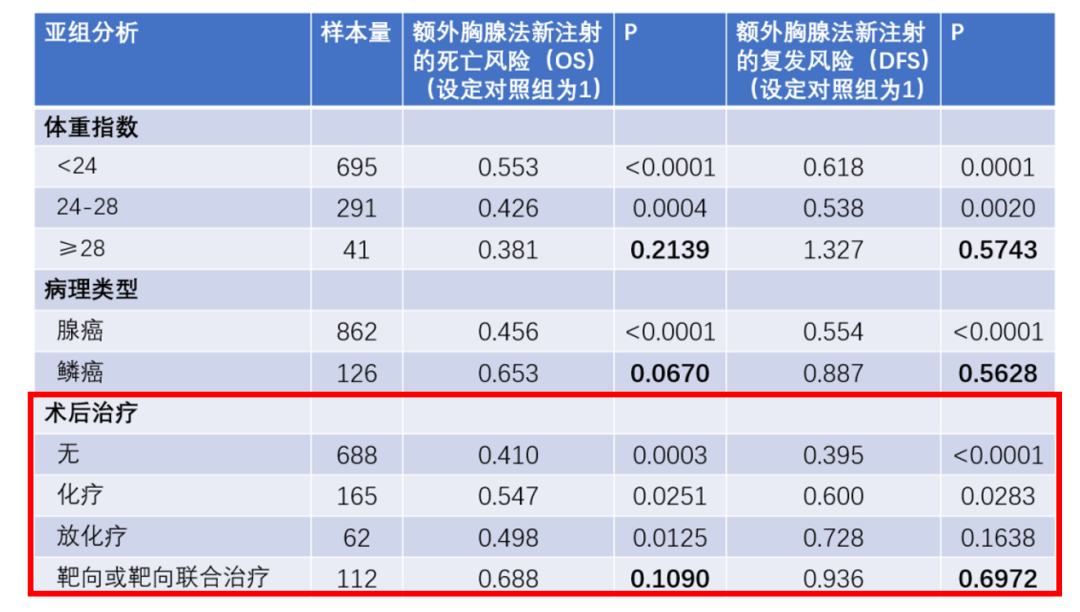

2021年,华西医院刘伦旭教授就发表过一个大型单中心回顾型临床研究(Title研究),研究胸腺法新对肺癌患者的保护作用。

数据显示,胸腺法新可以提高肺癌患者的总生存和无疾病生存期。

亚组分析显示,可以通过联用胸腺法新改善治愈率的治疗手段,包括化疗和放化疗。

但在靶向治疗却失去意义。

不过细看数据发现,整个群体中,应用靶向治疗患者仅有112例,而在这仅有的患者群体中,联用胸腺法新依然可以降低近30%的死亡风险(p=0.688),p值也是接近统计学意义(0.1090)。

这样的结果,可以描述为,有优势,不过没达到统计学意义,而一旦样本量扩大,它实现统计学意义的可能性极大。

这个结果,和这次分享的研究,其实是贴合的。

但是,就事论事,单就两个研究,总样本不足300例的真实世界数据,其实是没办法给胸腺法新的联通效果盖棺定论的。

它大概率有意义,但也有可能随着样本量扩大就没了意义。

只不过,因为胸腺法新使用起来比较安全,而靶向药本身也比较安全,两者的联用从目前来看也是基本安全的。

既然潜在有效,或许值得尝试。

最后说一句,重庆新桥研究中,涉及术后靶向药均为一代靶向药,即吉非替尼/厄罗替尼/艾克替尼。

参考文献:

1. The Efficacy and Safety of Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor Combined With Thymosin in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients Harboring Active Epidermal Growth Factor Receptor Mutations.