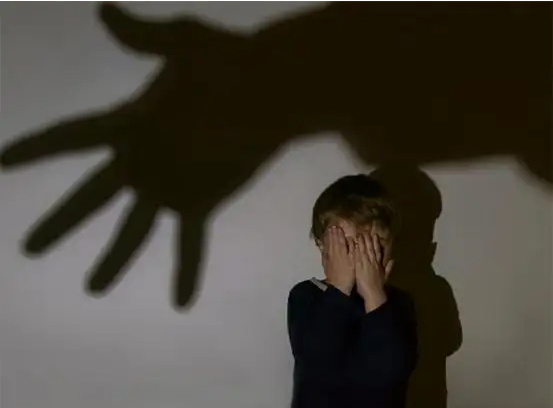

近几天,全国民众都睁大眼睛在社交媒体上目睹监控记录下的“唐山打人事件”始末。

社交媒体时代,暴力事件变得前所未有的具体,不再是影片中的场景,而是变成了此时此刻新闻里活生生的一幕,让人愤怒又无力。

暴力事件

从来没有旁观者

暴力不再是离我们普通人很遥远的事情,而是每一个具体的人所承受的水深火热。

我们可以通过视频镜头看到让人愤慨的丧失人性行为,那个被打得最严重却仍踉踉跄跄地站起来救被拖到黑暗地带的同伴的被骚扰的主角女孩,我们可以很直接的共情。然而,我们越是共情,越是代入了当时视频的视角,就越有可能导致替代性创伤。

替代性创伤所带来的心理困扰不亚于真实创伤,所以我越来越能体会到了被「新闻」压倒、难以喘息的感觉。压抑、悲伤、无助是最常经历的。

每天睁眼醒来,

我们会准时被时代的“ 信息洪流 ”所吞噬。

一个来访者表示看到前不久失事的东航飞机事件,让她情绪低落到哭泣了一整天。

有关负面信息的新闻可能增加我们对不确定性的担忧和不安全感,使得我们对未来的看法更加悲观 。

除此之外,媒体的过度夸张和假新闻的泛滥更会加剧我们的焦虑和恐慌情绪。

积极心理学认为,人类进化使我们更容易记住失败而不是成功,所以大脑天生就倾向于关注负面事件和经历,而不是积极的事情,这种倾向使生活满意度降到最低,使心理压力达到最大。

我们无法决定世界的变化,为了避免这种过度影响,至少可以在日常生活中照看好自己,然后试着与不确定性共存。

暴力的种子

来自未解决的敌意

很多人忽视了背后暴力的来源,暴力行为大都是从模仿开始的。

社会学习理论的创始人班杜拉曾做过一个很有名的实验——「波波玩偶实验」。

他让孩子们分成两组,一组在游戏室里看到大人将玩偶扔到地上,猛打它的头,并骂道「踢死它」「 怂包软蛋」;另一组则看到大人正常摆弄玩偶。之后,孩子们进入另一个游戏室,结果之前看到成人暴力行为的孩子,在玩玩具的过程中,会有更多更强烈的攻击行为。

攻击意识被

强化的过程

“人性具有攻击性行为,是与生俱来的”。

——心理学家西格蒙德·弗洛伊德

相关研究表明,90%以上的孩子都存在打架的倾向。

孩子间的小打小闹,如果父母鼓励、甚至奖励孩子使用暴力,这就会强化潜在的攻击意识,导致孩子崇尚暴力。

教孩子打回去,原是父母的“爱”,结果却变成了害,不但伤人,也误了自己。

此外,父母通过体罚来让孩子听话,会让孩子认同这样一种「实现控制」的强硬方式。很多家庭暴力的受害者,往往在成年之后也会成为施暴者。

日常生活中的很多事情

都在助长这种暴力情绪

在成长过程中,父母处理人际关系的方式,学校里的打架斗殴,以及充斥着「杀死与被杀」的游戏和暴力视频画面,也会让青少年习得「通过拳头解决问题」、「借助武力获得话语权」的观念。

而我们能做的就是在日常生活中警惕这些暴力行径,练习应对冲突的方式,把和平的信念一点点渗透到小事中。

怎么跟孩子讨论冲突,

建立合理的应对方式?

这两天看唐山打人新闻,脑子里总有个问题:孩子是在矛盾和冲突中成长起来的,如何让他学会应对小冲突,将来才能够恰当地处理好大是大非呢?

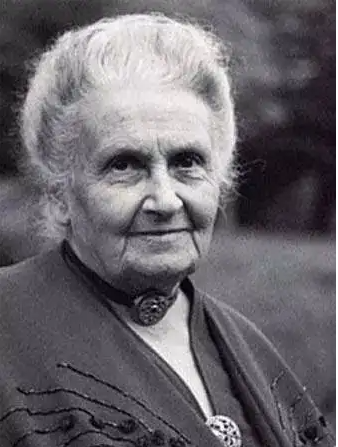

带着这个疑问我去查了资料,蒙特梭利和和平教育的一些理念给了我一些启发。

聪明胜过暴力,

智慧强过动武。

蒙氏教育法强调独立、有限度的自由和对孩子天然的心理、生理及社会性发展的尊重。

这些概念可能比较抽象,举个具体的例子:

蒙氏教室里面会有和平墙、和平椅、和平柱之类的设置,比如和平椅:同伴间发生冲突后,让他们到和平椅上解决问题。一方邀请另一方坐下,用平静的语调分享他们的感受与观点,并且最终得到一个满意的决议,然后回到玩的状态。

01 告诉孩子被冒犯,

第一时间反馈感受

父母需要在第一时间认同孩子的感受,安抚情绪,接着检查是否受伤。如果孩子明显不适,父母需要立即联系对方家长处理。

02 遇到有意欺负人,

学会震慑对方

美国儿科学会提出了解决办法,只需四步:

(1)直视欺负者的眼睛,大声喊“住手”。

(2)笔直站立,保持镇静。

(3)用坚定的语气告诉对方:

“我不喜欢你的行为”,“请不要这样对我说话”。

(4)直接走开。

03 尽管世界是如此复杂,

仍尽可能地传递善意

有些价值是一直值得守护的:比如善良,比如同情心。

不要漠视他人的苦难,尽可能地传递善意,这就是我们普通人可以做的、让世界变好一点点的事情。

微信|Doctor_XiaoBai

小红书|刘慧敏医生

心理咨询门诊 //

时间:周一、周四上午

地址:深圳市妇幼保健院福强院区1栋706室