随着社会的发展,生活压力也越来越大,抑郁症已经成为热门话题,但是最近发现有很多网友对抑郁症的认知不全面,今天就带大家来看看人们对抑郁症常见的误解,希望更多人能了解并正确看待抑郁症!

抑郁症其实是一种常见精神疾病,不同于通常的情绪波动和对日常生活中挑战产生的短暂情绪反应,其主要临床特征为显著而持久(病程2周以上)的情绪低落、主动语言减少、兴趣减低、悲观、饮食和睡眠差等,抑郁症患者常常会产生无用感和无助感,感到全身多处不适,严重者可出现幻觉、自杀念头和行为。全球目前有超过4亿人患抑郁症,涉及各行各业但并无特定的年龄指向。目前医学普遍认为是由生理、心理和社会因素等相互干扰,共同促进了抑郁症的发病。单胺类递质及受体假说认为抑郁症是由于脑内两大兴奋性的“信使”—去甲肾上腺素和5-羟色胺(以下简称NE和5-HT)在神经突触间的浓度相对或绝对不足,或者NE和5-HT受体敏感性提高,导致整体精神活动和心理功能处于全面性低下状态。也有学者认为像5-HT和乙酰胆碱等神经递质分泌的减少,破坏了下丘脑-垂体-肾上腺轴(以下简称HPA轴)这一人体神经内分泌免疫网络调节枢纽,从而破坏了人体内环境稳定,继而出现抑郁、暴力冲动等。心理因素主要来源于社会生活中的应激性事件,如经济状况、工作压力、校园暴力、婚姻或家庭问题等等。严重或长期应激会使HPA轴持续激活,损害大脑器质,破坏其负反馈调节功能,最终导致皮质醇水平升高,使得神经内分泌系统紊乱。高皮质醇症可以扰乱焦虑和攻击性的调节并且产生认知功能损害等一系列抑郁样症状。此外,抑郁症还有明显的家族集群性,也就是具有遗传易感性。环境的改变、基因的突变都有可能诱发抑郁症。药源性抑郁症的发生机制可能是由于药物对各神经介质的影响所致。例如高血压药利血平可能诱发抑郁, 因其影响交感神经递质。

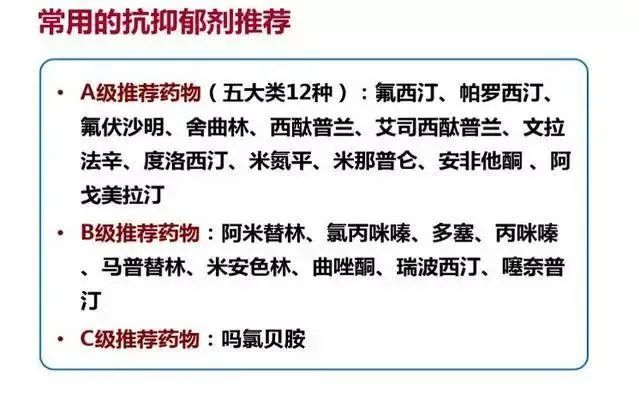

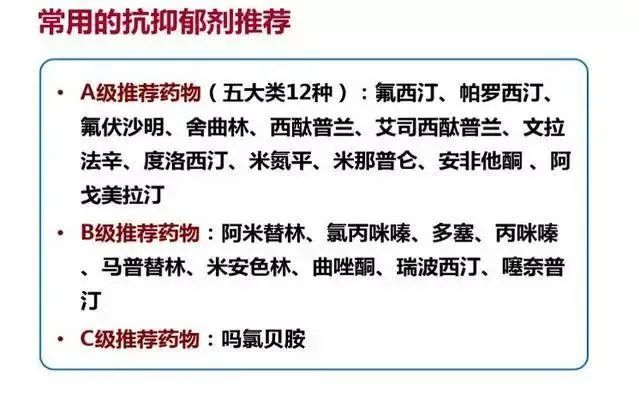

因此,抑郁症的发病机制复杂,往往不是单方面因素造成的,其发病率高且易复发。在中国,抑郁症这一相当普遍的精神疾病并未受到公众,包括患者本人的正视与重视。虽然对抑郁症已有行之有效的治疗办法,但在中国仅有不到两成患者在发现自身生理或心理产生抑郁倾向时寻求医疗帮助或服用药物。社会对精神疾患的歧视和认知程度是影响其有效治疗的重要原因之一。目前治疗方法主要有以下几种:药物治疗是最主要的治疗方法。大部分的抗抑郁药就是通过抑制神经系统对这两种递质的再摄取使得这两种物质的浓度增加,或者下调受体敏感性,从而发挥抗抑郁的作用的。抗抑郁药不同于兴奋药,只能使抑郁病人的抑郁症状消除,而不能使正常人的情绪提高。常用的抗抑郁药物推荐:

此外,治疗抑郁症的药物还包括中成药,如圣·约翰草提取物片、疏肝解郁胶囊和巴戟天寡糖胶囊等。认知行为治疗、人际关系治疗、精神动力治疗、问题焦点治疗,联合抗抑郁药治疗抑郁症可治愈,但易复发,因此要在医生指导下坚持规范治疗,同时需要患者的信心和勇气,更需要公众的理解和接纳。

《抑郁症临床路径》提及抗抑郁药物维持治疗的疗程是根据患者病情轻重和病程长短决定的。首次发作的抑郁患者,经治疗痊愈后,应继续治疗8-12个月;二次发作的患者,痊愈后,应继续治疗12-18个月;三次以上发作的患者,应维持治疗3-5年;长期反复发作未愈者,应长期乃至终生服药。在服用抗抑郁药时,应注意以下几点:一般不主张使用2种或2种以上的抗抑郁药, 因为不良反应可能增加。大部分抗抑郁药起效缓慢,需要足够长的疗程,一般为2-4周才显效。请保持足够的耐心!换药前(前一种药)应停留一定时间,以利于药物清除,防止药物相互作用,增加不良反应。如果迅速停药可能出现出汗等不良反应。在停药治疗后2个月内复发风险很高, 故在此期间应坚持随访。

看完这几个误区,相信您对抑郁症已经有了进一步的了解,最后还要提醒您:多交友、勤运动、规律作息和饮食,可有效降低患抑郁症的风险,如果发现存在抑郁倾向,请尽快就医,寻求专业医生的帮助!

医院实行无假期门诊,每周六,日专家全天坐诊,确保患者在全部时段“挂上号、看好病、少跑腿、更便利”。