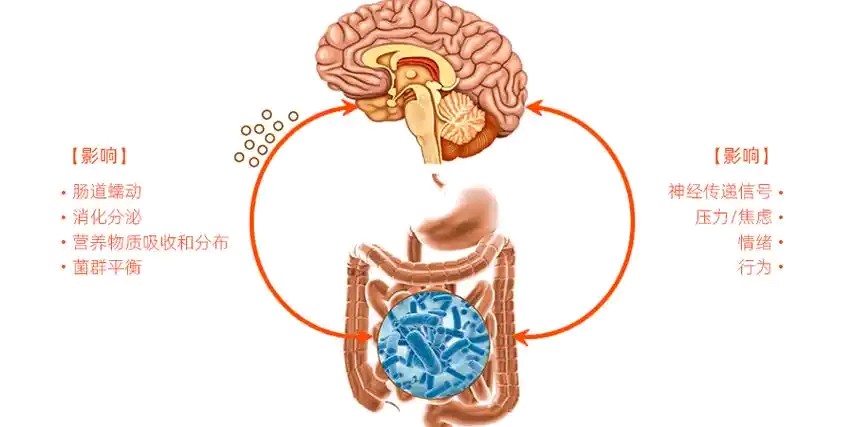

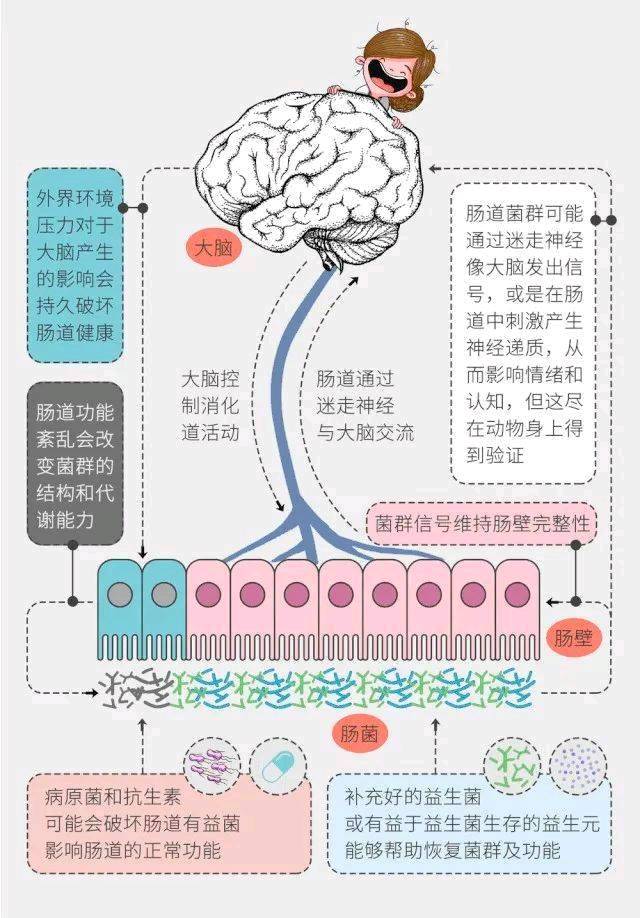

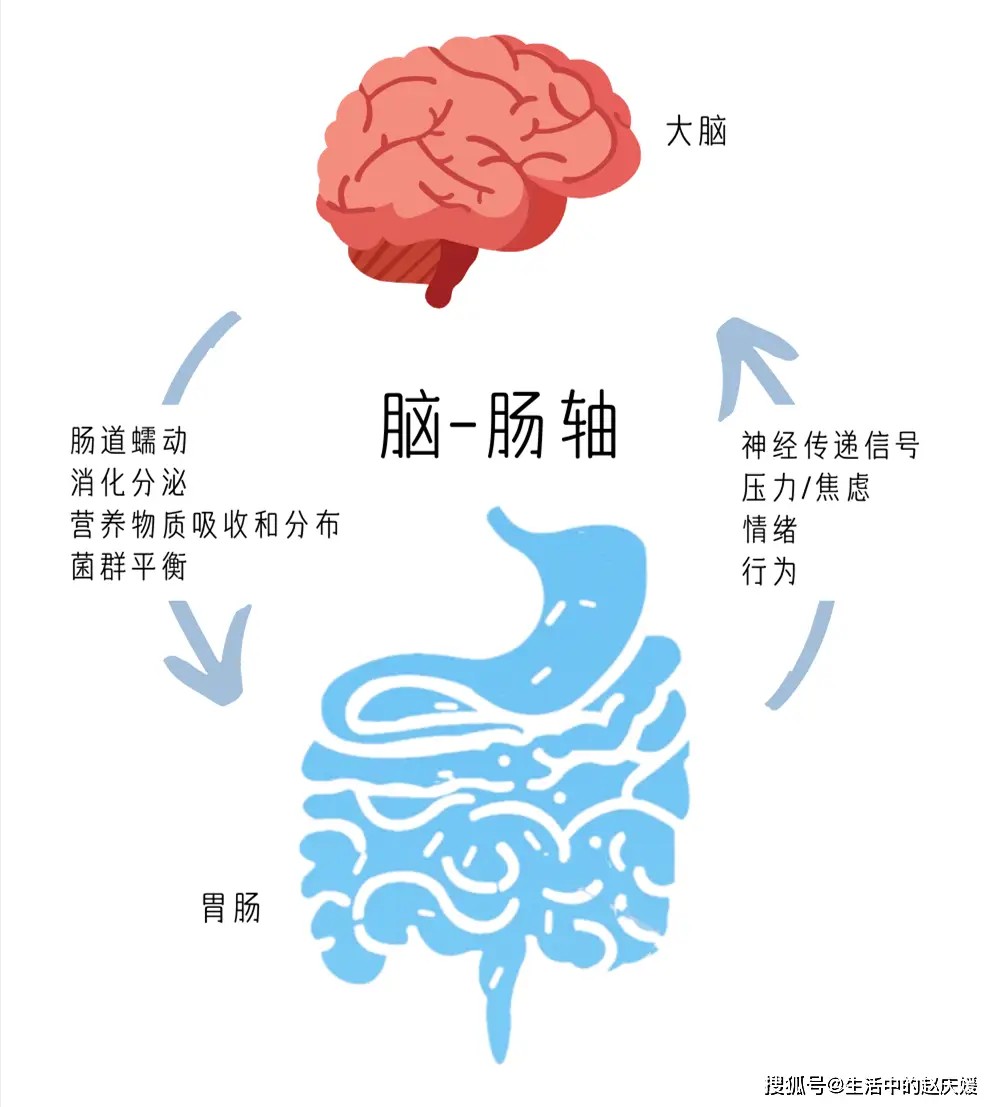

肠道菌群与情绪之间的关系是近年来研究热点,主要通过肠-脑轴(gut-brain axis)实现。肠-脑轴是连接肠道与大脑的双向通信网络,包含神经、免疫和内分泌系统。以下是两者之间主要的联系机制:

1. 神经系统:肠道菌群与迷走神经

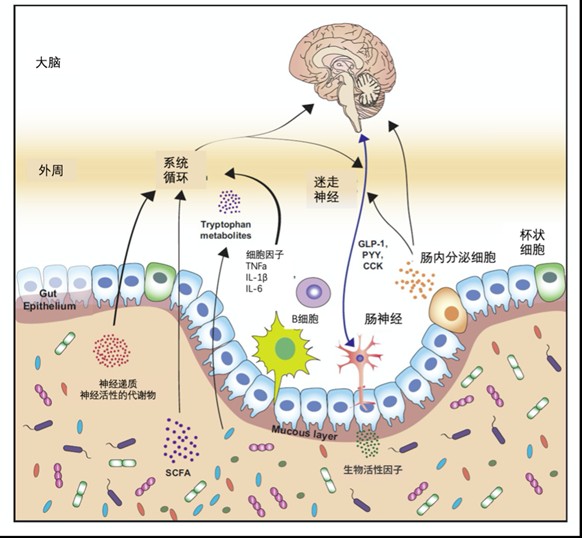

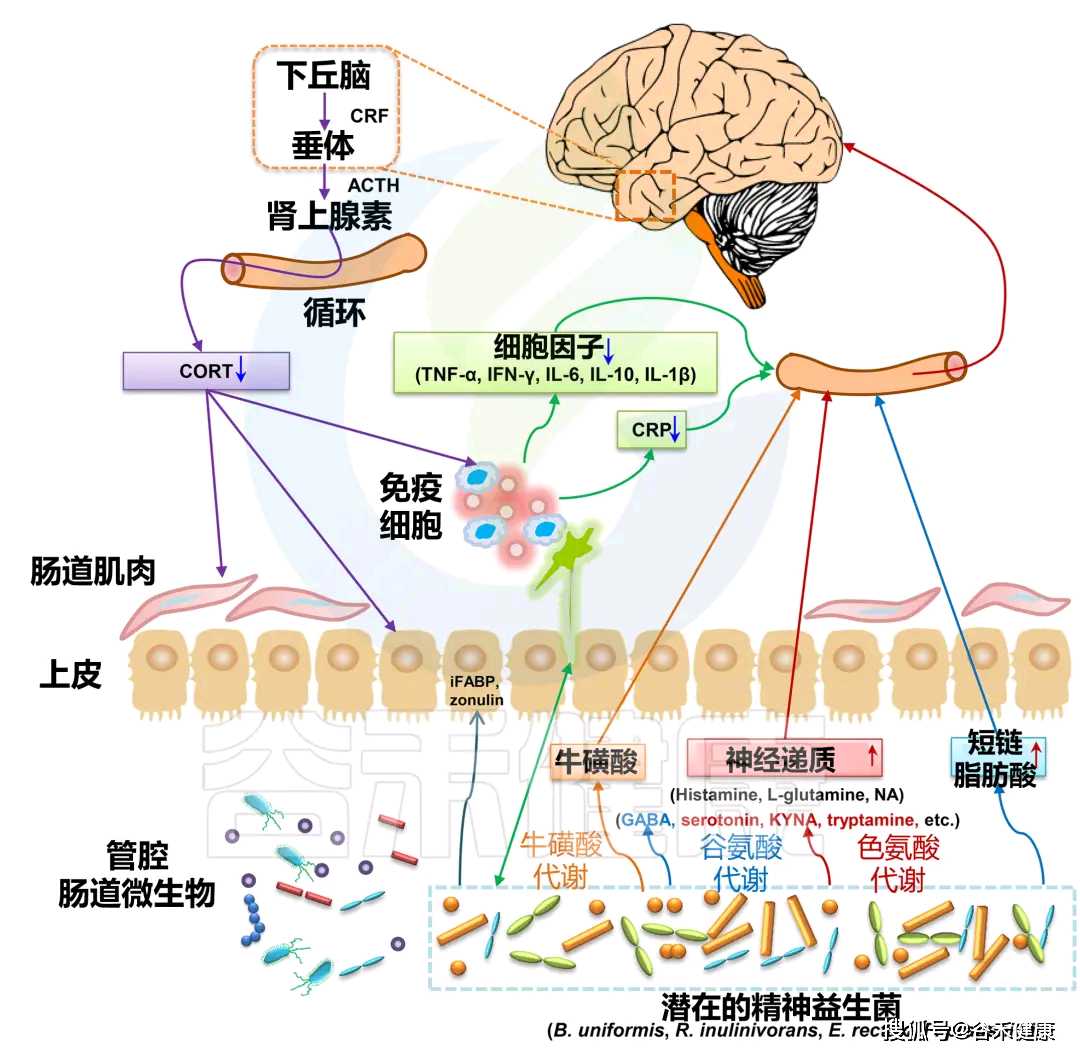

- 肠道菌群通过产生某些代谢物(如短链脂肪酸)和神经递质(如5-羟色胺、γ-氨基丁酸)来影响迷走神经功能,从而调节大脑活动。

- **迷走神经**是肠道与大脑沟通的重要桥梁,肠道菌群的变化可能通过迷走神经直接影响大脑的情绪调节区域,如杏仁核和前额叶皮层。

2. 神经递质的产生

肠道菌群会产生或调节多种影响情绪的神经递质:

- **5-羟色胺(血清素):** 约90%的5-羟色胺在肠道中合成,与幸福感和抗抑郁相关。

- **γ-氨基丁酸(GABA):** 有些益生菌(如乳酸菌)能产生GABA,这种神经递质有镇静和抗焦虑作用。

- **多巴胺:** 影响奖励和愉悦感知的关键物质,也受到肠道菌群代谢的调节。

3. 免疫系统:炎症与情绪障碍

- 肠道菌群通过调节**免疫系统**影响全身炎症水平。炎症因子(如IL-6、TNF-α)可以穿过血脑屏障,影响大脑的神经炎症状态

- 高水平的炎症与抑郁症、焦虑等情绪障碍有关,而健康的肠道菌群有助于抑制慢性炎症。

4. 肠道屏障与血脑屏障的关系

- 肠道屏障的破坏(肠漏综合征)可能导致毒素或炎症因子进入血液,进而影响**血脑屏障**,导致神经炎症并改变情绪。

5. 肠道菌群失调与情绪障碍

- 研究发现,肠道菌群失调与抑郁症、焦虑症、双相情感障碍等相关。

- 在动物实验中,移植健康人或抑郁症患者的肠道菌群到无菌小鼠体内,会分别导致积极或消极的行为变化。

6. 饮食与肠道菌群对情绪的调控

- **益生菌和益生元**(如乳酸菌、双歧杆菌、膳食纤维)有助于改善肠道菌群,从而缓解情绪问题。

- **高糖、高脂饮食**可能破坏肠道菌群平衡,增加情绪波动的风险。

小结

肠道菌群通过神经、免疫和代谢途径对情绪产生重要影响。

总结一句话:多喝酸奶,多喝发酵食品,多吃粗粮,水果蔬菜,让你维持健康的肠道菌群平衡,保持情绪稳定愉快的健康心理状态。

本文用于公益科普,部分相片来源于网络,如有侵权。请联系作者,作者将第一时间删除。

——————————————————————— 卢医生简介

卢锐敏,医学硕士,公立三甲医院

中西医结合执业专业主治医师

擅长疾病:中西医结合治疗各类重度痔、复杂性肛瘘、肛裂、肛周脓肿、肛周瘙痒症、功能性便秘、炎症性肠病(溃疡性结肠炎、克罗恩病)、直肠脱垂、肠易激综合征、功能性胃肠病等。

业务开展:开展肛肠外科各类微创手术如套扎术、痔环切术、硬化注射术、超声刀无血化痔精准解剖切除术,保护括约肌肛瘘手术、肛瘘经肛括约肌间切开术(TROPIS)、直肠肿瘤经肛切除手术等。截止目前已独立主刀完成各类肛肠外科微创手术超3000+例,无一例医疗质量缺陷和纠纷。对肛肠外科常见病、多发病及疑难病了积累丰富经验,能熟练处理各类术后并发症,尤其在术后疼痛管理、排便管理、创面整复愈合、肛门功能恢复等积累丰富经验。

优势技术:倡导基于循证医学证据和医患共商的临床决策模式,为患者提供成熟、规范、安全、合理的肛肠外科诊疗技术。

1.各类肛肠外科微创手术。

2.多学科结合、多模式联合、多节点覆盖、超前镇痛的术后疼痛规范管理,使绝大多数病人术后处于无痛-微痛状态,轻松手术,轻松康复;

3.中医优势特色技术围手术期全程管理,如中药热奄包促进胃肠康复,改善术后排便;中医穴位埋线辅助长效持久镇痛;中药内调补气血、增免疫、促愈合,预防手术并发症,加快康复;

4.围手术期肠道微生态管理,改善排便,促进快速康复;

5.术后中药止痛、抗感染、促愈合,降低抗生素使用率,避免使用抗生素;

6.中西医结合胃肠功能性疾病治疗。