从婴幼儿的蹒跚学步,到学龄期的调皮蹦跳,孩子成长的路上难免磕磕碰碰,那么孩子如果不慎伤及头部,出现颅脑损伤,家长该如何应对呢?

小儿颅脑外伤的发生,除了因为儿童的天性好动,缺乏预知危险和自我保护能力以外,还因儿童头部占全身比例大的生理特点让其重心较高,更易摔倒。

颅脑损伤从轻到重来分类,包括了:

头皮损伤:包括头皮血肿(皮下血肿,帽状腱膜下血肿,骨膜下血肿,新生儿头皮血肿),头皮擦伤、挫伤、裂伤以及头皮撕脱伤。

颅骨损伤:即颅骨骨折,多表现为凹陷性骨折,半岁以下幼儿可表现为“乒乓球”样凹陷。

脑组织损伤:包括脑震荡,弥漫性轴索损伤,脑挫裂伤,脑内血肿等。

由于小儿颅脑外伤后与成人的表现迥异,且不能清晰准确表达,所以请家长注意观察:小孩是否有不明原因烦躁、哭闹、不安、嗜睡。简而言之,只要是活动情况和平时不一样,就应该引起重视,切记不要打骂或者忽视。

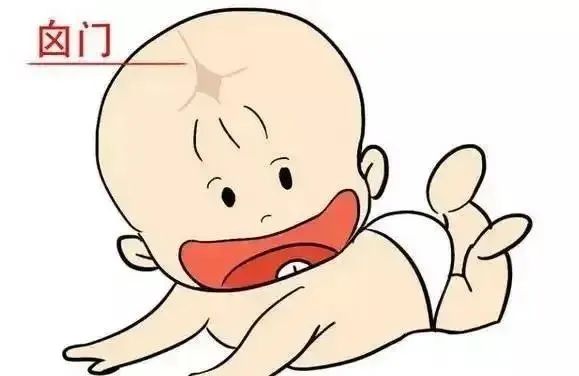

如果出现呕吐、抽搐、鼻耳渗液(清水或者血水样),甚至意识障碍,呼喊不应,可能代表损伤较重,建议立即送医。另外,幼儿囟门未闭合者,家长平时可轻轻触摸,感受囟门的正常张力,伤后如果感觉囟门张力增高,甚至看见前囟鼓起,立即送医院。

首先家长要保持冷静,尽量记住宝宝受伤的姿势,来判断宝宝到底是哪个部位受到损伤,后续家长能给医生描述真实受伤的经过,会对宝宝的诊断和治疗提供帮助;其次观察宝宝伤后的活动情况,留意宝宝的一举一动,积极去安抚,一般情况孩子受伤后,因为受到惊吓和疼痛,常会哭闹不止,四肢乱动,这个时候有可能加重看不见的颅内出血,也不能去过度摇晃,容易让脑袋在反复加速-减速及其他力道切换中再损伤。如果头面部有出血,可以用手按压,控制出血;如果有尖锐物刺入身体,避免盲目拔出;如果怀疑脊柱或肢体有骨折,应尽量不搬动,等待专业人士处理,以免加重损伤。

要有预防意识,防止摔伤、磕伤,如可在家中一些“危险地带”加装防护,如桌子角等。安装床边护栏,防止孩子坠落。儿童天性好动,对世界充满了探知的欲望。建议家长从小培养孩子的安全意识,尽可能陪伴孩子共同探索。