中医认为,正常的睡眠,有赖人体的“阴平阳秘”,脏腑调和,心神安定,卫阳正常入于阴。秋季主燥,燥热耗气伤阴,容易出现气虚导致四肢无力,神疲懒言。午间气温仍高,早晚温凉,温差较大,暑湿依然未去,暑湿最易伤脾,中医称暑湿困脾,而脾主肌肉,所以最易感到疲乏。

“秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明。早卧早起,与鸡俱兴;使志安宁,以缓秋刑”。这提醒我们要顺应天时。同时,在中医理论中,穴位对调节人体健康有着非常重要的作用,可通过以下穴位有的能安神定志,缓解失眠和秋乏,有的能健脾、培补正气,补益夏天损耗,助您白天精力充沛,晚上安然入睡,我们一起来学习一下吧!

位于头部,前发际正中直上5寸。属督脉,位于颠顶,入络于脑,为诸阳之会,可清头目宁神志、升举阳气。

位于前臂掌侧,腕横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。属心包经络穴,心包经为心之宫城,具有“代心受邪”的功能,可宁心安神的作用。

腕横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。属心经原穴,具有清心泻热,安神定悸的作用。

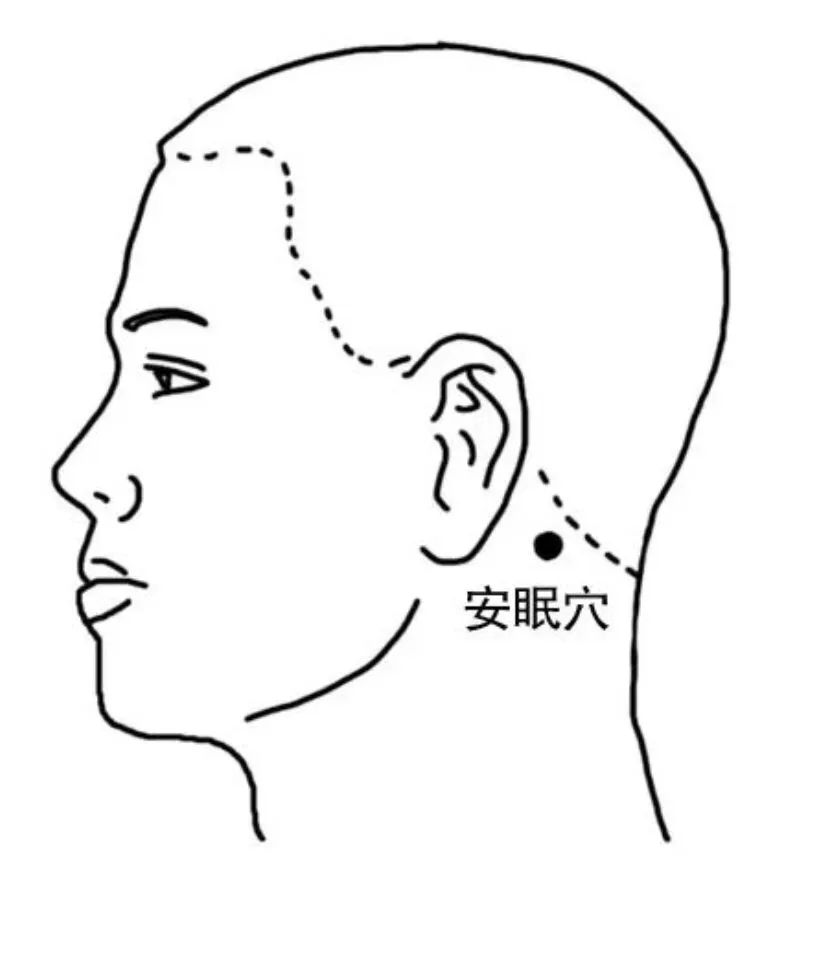

在翳风与风池两穴连线之中点。为经外奇穴,是治疗失眠的经验效穴。

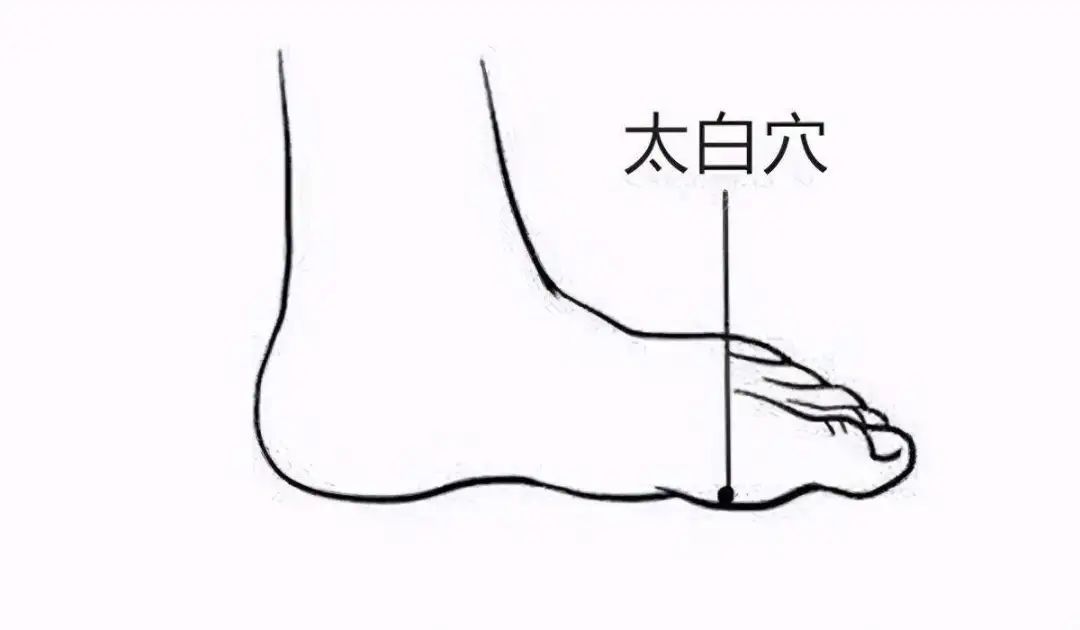

在足内侧缘,当足大趾本节(第1跖趾关节)后下方赤白肉际凹陷处。为脾经的原穴,按揉可激发脾经之经气,更好弥补脾经为少气多血之经,气不足、血有余的特点。

在外膝眼下3寸,距胫骨前嵴1横指。足三里作为保健的要穴之一,古有常说“若要安,三里常不干”,具有健脾燥湿,扶正培元等作用。

申脉,位于外踝直下方凹陷中,为阳跷脉气所发;照海,足内踝尖下方凹陷处,为阴跷脉气所发。阴阳跷脉可促进一身阴阳之气交通,两者相配,可调节阴阳而达到阴平阳秘的状态。