肠息肉

常出现在体检报告里

这“肠息肉”到底是什么?

跟癌症有关系吗?

要不要动手术?

今天,我们来扒一扒“肠息肉”

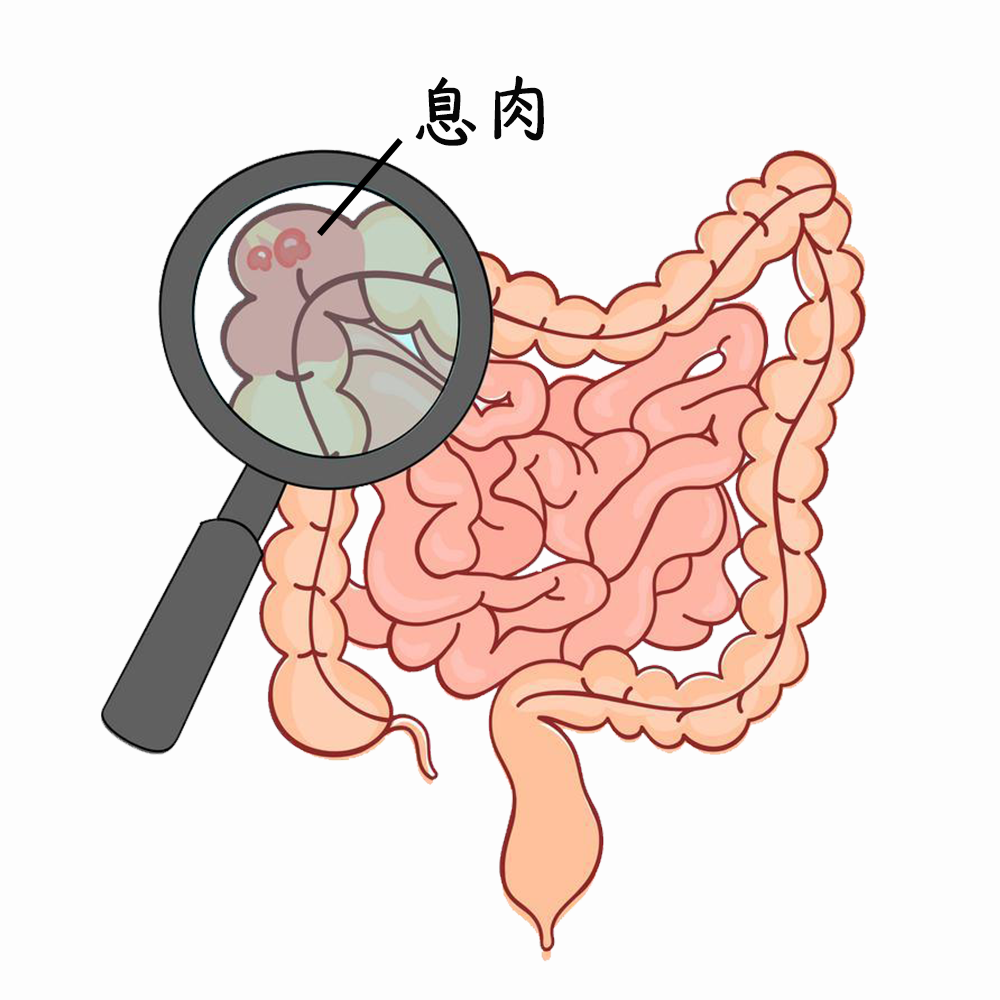

肠息肉,就是肠道黏膜表面突出的异常生长组织,在没有病理分型前,统称为“息肉”。

通俗地说,就是肠道上长了一些“肉疙瘩”。

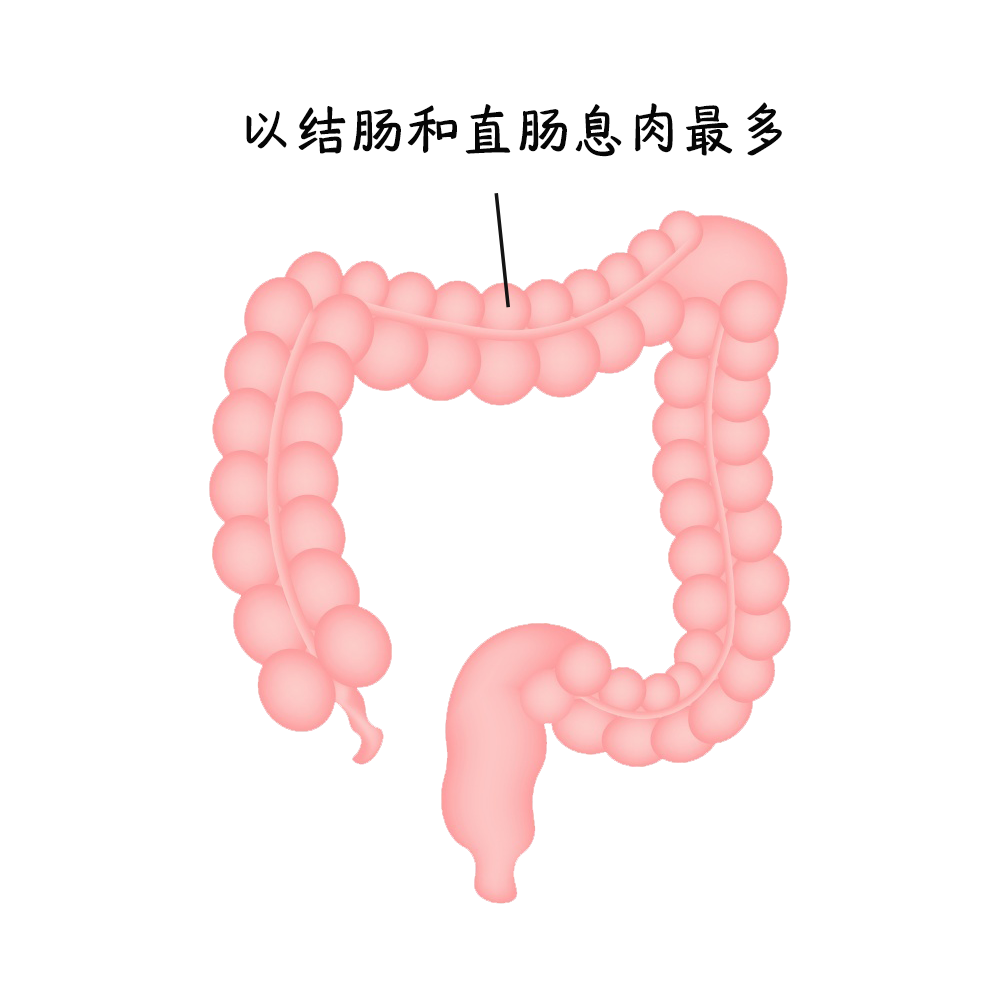

肠息肉很常见,做肠镜检查的人群中,大约15%会发现息肉。其发生率随着年龄的增加而上升,并且男性更为多见。

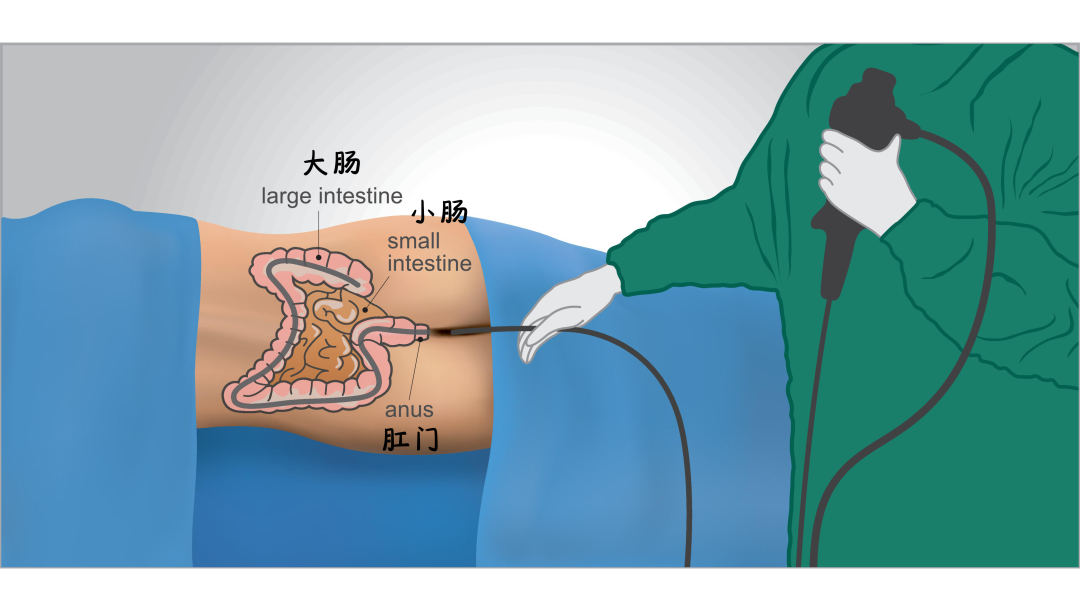

人体的整个消化道都可以有息肉生长,其中以结肠和直肠息肉最多,小肠息肉比较少。

肠息肉的形态大小不一,小的只有几毫米,大的可有数厘米。有的长得像蘑菇,有的像桑葚,有的则像小山包......

数量上,从1个至数个不等,甚至整条肠子都是,达百粒以上,如家族性息肉病。若某一部位有两个以上的息肉,就是“多发性息肉”。

① 年龄

肠息肉的发病率随年龄增大而增高。

② 饮食

长期进食高脂肪、高蛋白、低纤维性饮食者肠息肉的发生率明显增高。

③ 生活习惯

吸烟饮酒、运动减少、熬夜、肥胖。

④ 遗传

肠息肉的形成与基因突变和遗传因素有密切关系,突变基因可以由父母遗传给后代子女,在遗传机会上男女是均等的,没有性别的差异。

⑤ 炎症刺激

直肠粘膜长期被炎症刺激,可引起肠粘膜的息肉生成。这是由于肠粘膜的炎症充血水肿,糜烂溃疡愈合之后,导致疤痕逐渐收缩,形成息肉状,又由于慢性炎症刺激,致腺体阻塞,粘液潴留而发病。

⑥ 粪便、异物刺激和机械性损伤

粪便粗渣和异物长期刺激肠粘膜上皮,以及其它原因造成直肠粘膜损伤,使细胞出现异常增生,形成息肉。

⑦ 其他疾病

如糖尿病,有研究显示,糖尿病人群结直肠癌发病率明显高于健康人群。

肠道息肉有没有癌变风险、切除有没有好处,要根据肠息肉与肠壁的连接方式、大小、范围、数量、形态、病理分型,以及家族肠道肿瘤史等来判断。

息肉主要分为两种:

1.非肿瘤性息肉,如炎症性或增生性息肉、幼年性息肉、错构瘤性息肉;

2.肿瘤性息肉,如腺瘤性息肉、锯齿状息肉、遗传有关息肉综合征。

非肿瘤性息肉

一般是炎症刺激黏膜引起

恶变倾向比较低

通常治疗原发的肠道疾病后

(如溃疡性结肠炎、克罗恩病)

大部分会自行消除

定期复查就行,不一定要切除

腺瘤性息肉

腺瘤性的息肉就要注意了

腺瘤性息肉属于癌前病变

随着病情发展

有的会恶变成肠癌

它们分为很多型

一般来说

直径越大、里面含有的绒毛越多

恶变的风险越高

一般都需要切除

尤其是在肠道表面水平生长的扁平型息肉(侧向发育型肿瘤),其癌变速度跟普通息肉不同。

普通息肉有相对明显的突起,比较容易发现和切除。

而这种扁平的、侧向生长的息肉,像地毯一样“趴”在肠壁上,不易被发现,也不好切除,癌变的发生率相对要高一些。因此,这种息肉就像埋在肠道里的“定时炸弹”,需要尽早发现,及时治疗。

研究显示,95%结直肠癌都是由肠息肉转变而来的。

息肉癌变的过程为:小息肉→腺瘤→高级别瘤变→结直肠癌。

一般来说,从良性息肉到癌变,需要5~10年的时间。

所以,越早发现并积极治疗,就越有机会将癌症扼杀在摇篮里。

肠息肉的大部分患者

几乎没有任何表现

小部分患者会出现

便血、黏液便、里急后重、腹痛、

息肉脱出、排便习惯改变(便秘、腹泻)、

大便形状改变(如大便变细)及贫血等全身症状

但总体来说

症状都不明显

判断自己是否长了息肉的最佳方式

就是去专业的医院做

肠镜检查

肠镜检查是发现肠道疾病的金标准!

建议40岁以上人群,即使没有不适也做一次肠镜筛查,根据检查结果和相关病史决定后续检查频率。

高危人群则应根据医生建议,提前开始筛查的时间,并增加检查频率。

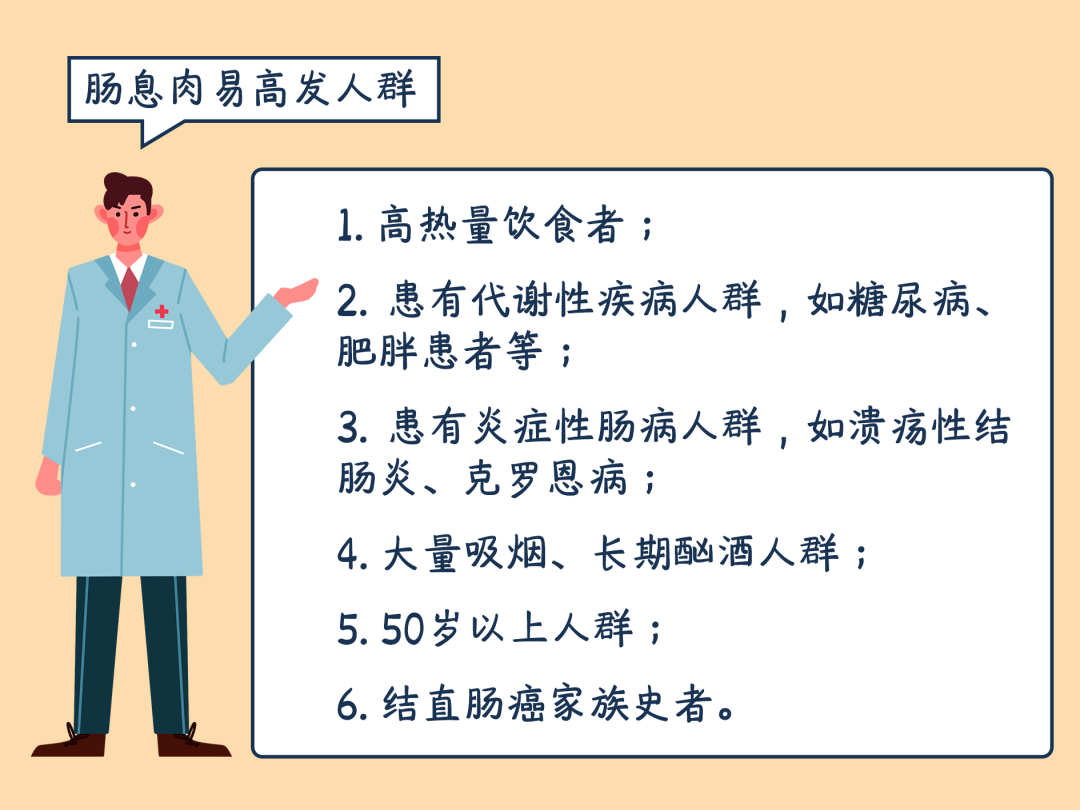

一般来说

以下这些人群容易高发

↓↓

多吃低脂高纤维食物,如韭菜、芹菜、地瓜、新鲜水果等;尽量少吃红肉,减少辛辣等刺激性食物的摄入。

因为猪肉、牛肉、羊肉等红肉含有亚铁血红素、亚硝酸盐和高温烹饪时产生的杂环胺混合物,这些物质都有可能引发肠息肉。

每年做一次体检。

一般来说,从40岁开始,无论男女、无论是否有症状、无论是否有危险因素,都要做一次肠镜检查。

戒烟酒,养成及时排便的习惯,减少肠胃负担,保持体内消化系统的良好规律,提高身体对营养物质的吸收和新陈代谢的效率。

研究表明,肥胖人群发生肠息肉的风险更高,该类人群往往缺乏锻炼、体质较差。

建议大家养成规律运动的习惯,加强体育锻炼,增强体质,尤其要将体重控制在合理范围内。

- End -