很多人眼里头皮血肿这个词本身并不陌生,但是对于不同类型的头皮血肿到底如何处理?何时处理?不处理的结局又是如何?这是摆在许多宝宝家长以及不少医生面前令人纠结而且含糊的问题。

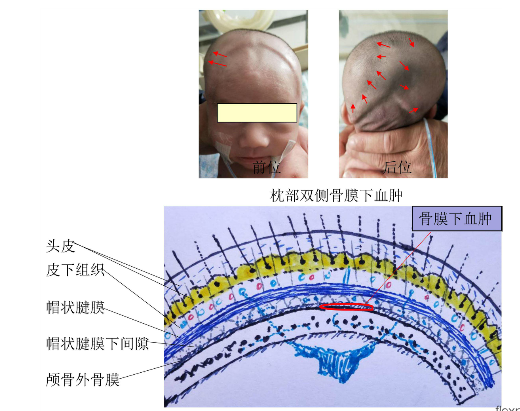

什么是头皮血肿?首先明确头皮的定义,广义的头皮指的是覆盖于颅骨之外的软组织统称为头皮,但是更为准确的定义是:皮肤、皮下组织和帽状腱膜,皮下组织是由脂肪和粗大而垂直的纤维束构成。帽状腱膜与骨膜的结合以及骨膜与颅骨的结合均较疏松,因此在外力(常常为产伤)的作用下较容易对这些疏松间隙的血管产生损伤,加之新生儿本身血管的脆性大,因此出现头皮血肿很常见的事情。那么根据出现的具体位置分为最常见的骨膜下血肿以及帽状腱膜下血肿,其次为皮下血肿,临床上常常统称为头皮血肿。

常见的表现形式和处理办法首先介绍的是皮下血肿,皮下血肿一般出现的原因是直接暴力导致的软组织挫伤皮下小血管破裂出血,出血范围较小、较局限。对于皮下血肿的处理首先排除颅内出血等病变后一般局部冷敷处理即可,常常不需要手术处理血肿。

![1523856153937658.png 5]30[R(U72G3ST}VBYL[3{5.png](https://content-resource.91160.com/resource/160jmxhdf/200586689/360631/3.png)

帽状腱膜下血肿帽状膜膜下血肿因有小动脉损伤,且帽状膊膜下层组织疏松,故血肿易扩散,一般比皮下血肿大。血肿以顶部多见,枕部、颞部及额部少,帽状腱膜下血肿发生率次于皮下血肿。

骨膜下血肿在生产过程中因用胎头负压吸引或产钳助产易造成骨膜下血管破裂出血而引起颅骨骨膜下血肿。骨膜下血肿吸收较慢且容易骨化并且极易导致血肿量增加。由于新生儿凝血功能特点及骨母细胞活跃等,血肿常形成增生性骨化组织,骨膜下血肿骨化形成后,吸收困难,不但影响了外观也极易影响到血肿对应的颅骨发育。新生儿头皮血肿在临床上较多为骨膜下血肿,如不及时处理,部分骨膜下血肿患儿失去最佳治疗时期。可能导致原本简单的处理方法变得更加复杂。

血肿转归及处理根据头皮血肿演变分为以下时期:

出血期一般在受伤后1天内,该期血肿进行性增大,头皮血肿多在伤后1天出血已经逐渐停止,此期该时期一般不会发生感染,如果在此期进行穿刺抽吸血肿,容易导致出血,甚至因出血过多发生休克,而且增加感染机会,因此出血期一般不做特殊处理,因新生儿颅骨解剖特点及颅骨可能存在的潜在病变等因素,因此使用加压包扎血肿视为禁忌。

静止期凝血启动后出血停止,一般为1-3天,此期也常为感染发生的窗口期,头皮血肿感染多由此期开始发生。

液化期伤后4天至3周,此期头皮的防御屏障作用已趋于完善,血肿开始液化。血肿周围吸收增强,对于小于体积小于5ml的血肿部分可吸收消失,可以再继续观察,如3周后仍无吸收变小趋势可穿刺抽吸。对于大于5ml的血肿,大多报道以及临床实践集中于在2周时穿刺抽吸,尤其是骨膜下血肿因更易发生血肿机化,因此应该更积极地处理。对于血肿感染者需手术切开引流常规换药处理。

机化期血肿在1周后逐渐开始机化,在第4周时更明显,逐渐形成硬块,可形成骨性包壳,如伴有骨质破坏则可能有活动性出血,往往需要手术切开,部分血肿此期仍有有抽吸的机会。

成骨期2月后机化的骨性包壳进一步与颅骨融合重塑,形成骨性隆起。因骨性隆起导致严重的美容外观而选择手术,手术去除骨性包壳是解决问题的目的。

因此,正确认识和处理头皮血肿,是降低新生儿头皮血肿并发症和缩短病程的关键。