一、穿支皮瓣发展概述

穿支皮瓣的概念日本Koshima和Soeda于1989年首先提出,是指由穿支动静脉供养的岛状皮下组织皮瓣,属于轴型血管皮瓣范畴。自1997年以来国际上每年召开一次穿支皮瓣培训交流大会,但直到2003年"根特"共识的发表,才引起世界学者的广泛重视。我国的穿支皮瓣概念由张世民等于2004年首先介绍。

皮瓣手术的应用在人类史上已有两千多年, 其发展主要经历了最初的局部旋转皮瓣和后来的远位带 蒂皮瓣、游离皮瓣、带血管蒂皮瓣、穿支皮瓣等阶段。

穿支皮瓣突破了深筋膜血管网是皮瓣赖以生存必备条件的传统观念,使皮瓣移植迈向了“自由王国”,实现了以最小的供区损害获得最佳的受区外形和功能,代表目前皮瓣外科的最新进展,是皮瓣外科发展史上又一 次飞跃。

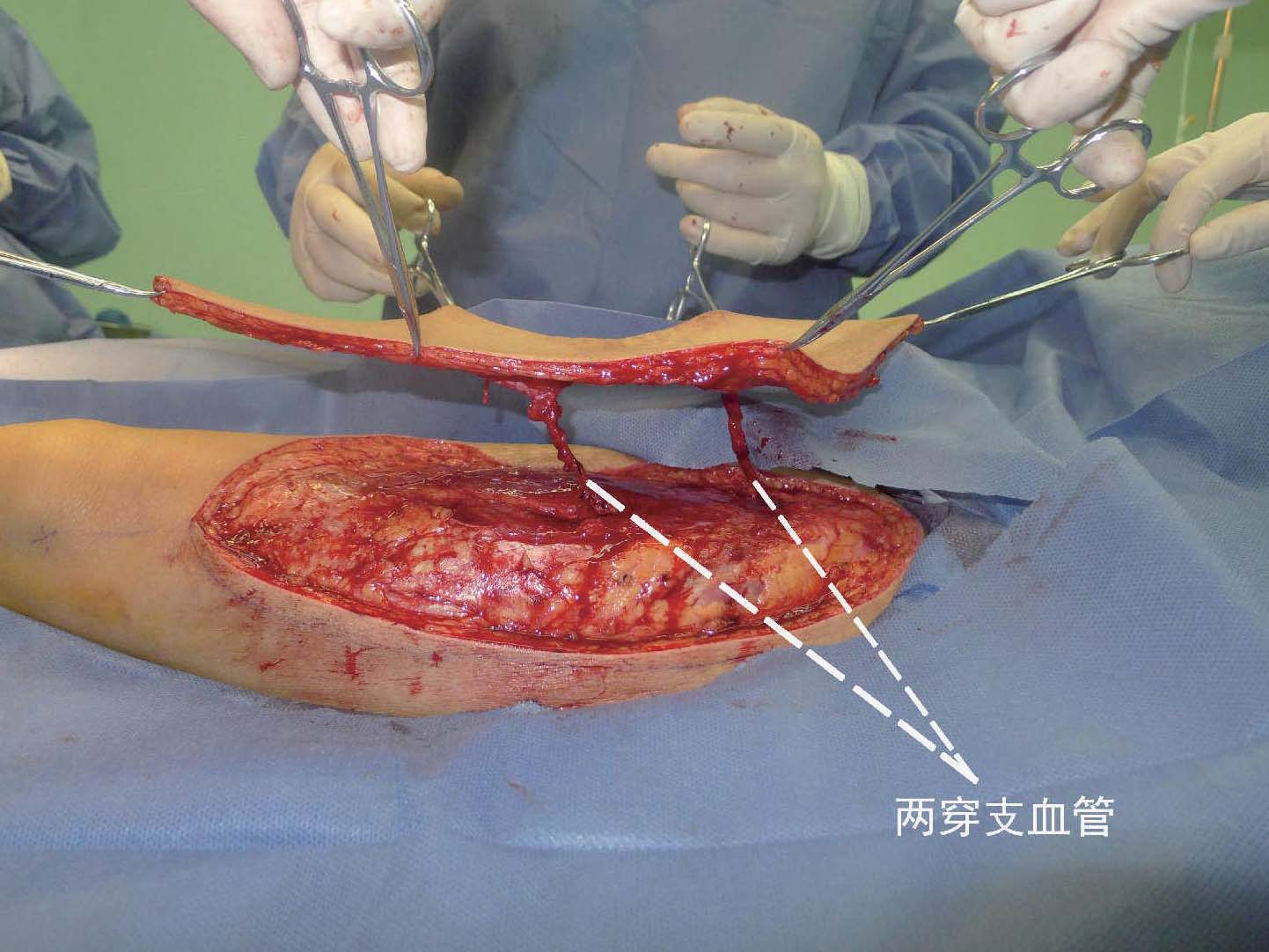

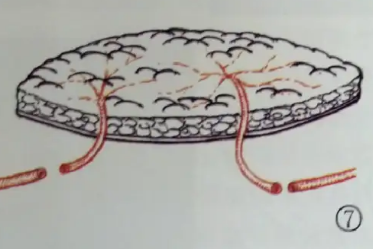

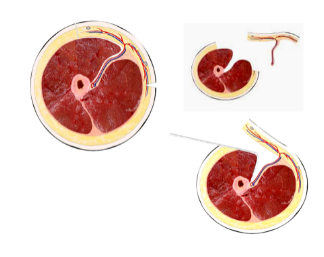

双叶穿支皮瓣手术实践 双叶穿支皮瓣示意图

二、 穿支皮瓣类型、特征、优缺点

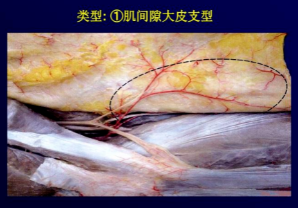

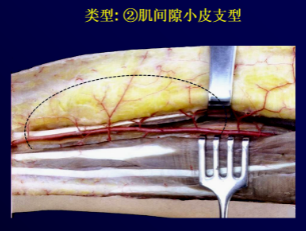

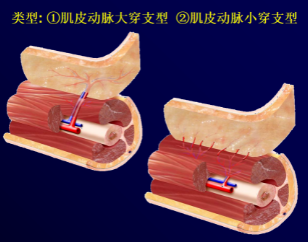

1、类型:肌间隙穿支皮瓣和肌皮穿支皮瓣

2、穿支皮瓣特征

(1)、仅以穿支为蒂切取瓣(不涉及源动脉);(2)、以穿支穿过深筋处为基准;(3)、除蒂部外,不涉及深筋膜及其他深部组织。

3、穿支皮瓣优点

(1)、不切取肌肉,影响运动功能;(2)、有时亦不切取深筋膜;(3)对供区损害小,不破坏供区外形;(4)、设计灵活,可视受区需带皮下组织多或少;(5)、术后康复快,时间短;(6)、外形美观

4、穿支皮瓣缺点

(1)、追踪解剖血管蒂费力耗时;(2)、显微外科技术要求高;(3)、穿支血管浅出部位、外径变异多;(4)、血管容易被牵拉,易发生血管痉挛。

三、穿支皮瓣临床应用原则

以最小的供区功能 与外形损害获得最佳的受区功能和外形恢复,即最大得失比原则。这一基本原则涵盖以下临床应用原则:①以次要部位修复主要部位原则;②皮瓣高质量成活原则; ③重视受区功能与形态重建原 则;④尽可能减少皮瓣供区外观与功能损害原则。

穿支皮瓣技术诞生后使皮瓣移植实现了供区选择的自由化、皮瓣切取微创化、皮瓣受区与供区美观化,达到了“成活、功能、外形和供区微创”的完美统一。

穿支皮瓣的临床应用原则只是皮瓣移植领域的基本纲要,需要每一位显微重建外科医生在临床实践中去不断探索与完善,最终能够根据具体情况、权衡得失、灵活掌握,力求熟悉每一种皮瓣的最佳应用指 证,掌握每一类创面的最佳修复方法,争取每一次手术的最佳效果,从而造福于每一位患者。