双通道镜下腰椎融合术

——微创腰椎融合术的明星

一 为什么要做腰椎融合术?

腰是人体的核心部位,腰椎有3个作用:支撑身体,维持腰部活动及保护腰部神经。无论是支撑身体还是维持腰部活动都需要一个稳定的腰椎,腰椎的稳定性主要受到椎间盘退变的影响,椎间盘是两个椎体的连接器,起到稳定椎体和保持腰椎活动的作用,椎间盘退变后,腰椎的稳定性及灵活性均受到明显的影响。腰椎老年性退变,腰部外伤及腰部手术等因素容易导致腰椎不稳,腰椎不稳定会出现腰部疼痛,神经受压,严重影响患者的生活质量,这个时候就需要做腰椎融合手术。

腰椎手术包括两个核心的内容:神经减压及椎体间融合。

腰椎的退变,出现椎间孔狭窄,椎间盘突出,椎管内骨赘增生,以上的病变会压迫腰椎神经,导致腰痛,下肢放射痛或者是间歇性跛行等症状。因此,腰椎手术第一目的是对椎管进行减压,松解受压迫的神经。

退变的腰椎本身即存在一定程度的不稳,比如腰椎滑脱,腰椎峡部裂,腰椎退变侧凸等。其次,腰椎减压过程中,需要切除部分正常骨性结构,比如关节突关节,椎板棘突等,这在一定程度上导致腰椎不稳。第三,传统开放手术需要剥离肌肉止点,一定程度上导致术后腰肌无力萎缩,这也是导致腰椎不稳定的因素之一。因此,就需要进行腰椎融合手术。

虽然腰椎融合术牺牲了一定程度的腰椎活动度,但是一个稳定的无痛的腰椎要优于一个活动的疼痛的腰椎。退变的腰椎往往会出现明显的骨赘增生,其本质上是人体的自身调节机制在起作用,期望通过增生的骨赘融合来达到一个稳定的腰椎,因此,合乎适应症的腰椎融合术是顺应人体自身生理情况的,是通过外科手段提早达到腰椎稳定的目的。

二 腰椎融合术怎么做?

腰椎融合术,顾名思义,就是将2块或者多块腰椎融合成一整块,使其之间稳定且不再具有活动度。人体具有活性的骨组织之间,只要去除了骨面之间的软组织,并将2块骨组织接触在一起,或者在两块骨之间植入活性的骨组织,在相对稳定无移位的情况下,经过半年到1年以上,两块骨组织之间可以完全长成一整块。也就是说,只要满足“骨组织间紧密接触”和“骨块之间稳定”就可以达到腰椎融合。

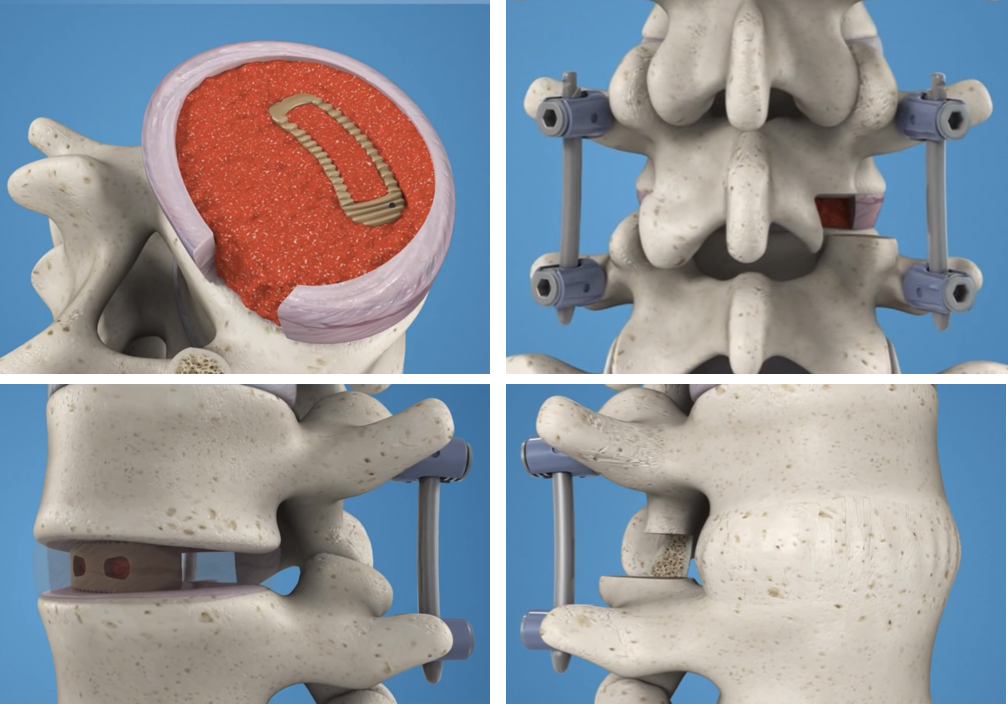

要达到腰椎融合,可以在前方椎体间植骨,也可以在后方椎板表面进行植骨,甚至可以在椎体侧边进行植骨,都可以达到椎间融合的目的。图所示的是目前最常用也最稳当的椎体间融合的办法,将椎间盘的髓核组织完全刮除,然后刮除两个椎体表面的软骨板,暴露骨性表面,然后在这个空隙里面植入骨组织(图示红色的是人工骨)及椎间融合器(目的是支撑和维持椎间隙的高度),然后使用椎弓根螺钉固定住2块椎体。经过1年后,2块椎体就融合成一整块。

三 微创腰椎融合术的发展史

脊柱融合术的发展有近百年的历史,1911年Albee等采用脊柱融合术治疗脊柱结核,以达到阻止结核感染播散的目的,同年,Hibbs等采用脊柱融合术控制脊柱侧凸患者畸形的发展。早期做了腰椎融合的患者需要躺在石膏床上半年以上,以保证2个椎体之间没有活动,这样才可能达到骨性愈合,这个过程给患者带来了极大的痛苦。

1959年Boucher等做了第一例椎弓根螺钉腰椎关节固定。自20世纪80年代以来,椎弓根螺钉技术得到广泛应用。使用椎弓根螺钉固定的好处是能够达到即刻的稳定性,保证2个椎体之间没有明显的位移,患者无需卧床半年以上,既保证了患者可以日常生活,又保证了骨性融合所需要的椎体间稳定。采用椎间植骨,使用椎弓根螺钉辅助固定是当前腰椎融合的标准做法。

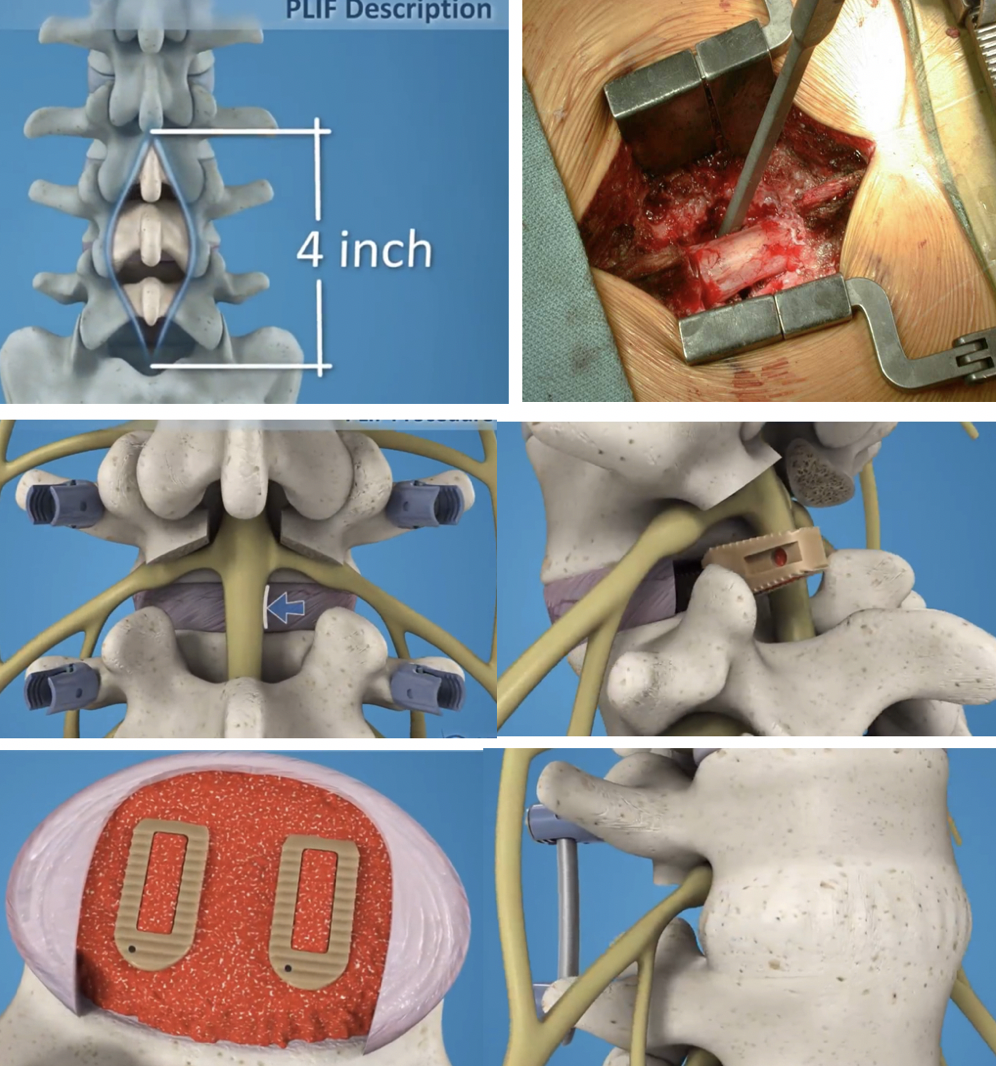

下图显示的是标准的腰椎后路减压,椎间融合,椎弓根钉内固定的方法。首先需要在腰椎后正中做10cm左右的切口,将腰肌从棘突上剥离后向两侧牵开,将椎体后方的棘突椎板整体切除,暴露椎管及硬膜,松解两侧神经根。然后将硬膜牵开,往前方切除髓核,处理椎间隙,然后进行椎间植骨,置入椎弓根螺钉进行固定。这种做法依然是目前国际及国内主流的做法,暴露充分,视野清楚,神经减压充分。

但是这种做法需要大面积的剥离腰部肌肉,且切除了棘突这个重要的肌肉附着点,术后往往存在不同程度的腰肌无力表现,有部分患者长期存在下腰痛疼痛的表现。那么,是否能在保持减压和融合效果的同时,尽量保护患者的腰部动力结构,尽可能做到微创?

微创不等小切口,比如上述传统标准的腰椎融合术,如将切口从10cm做到8cm,本质上没有区别。微创的理念在于对组织的保护,腰椎微创融合术的理念重点是保护后方腰椎动力结构(腰肌棘突复合体)。

笔者从开始做住院医师学习腰椎融合术的时候,就是做的上述这种做法,此后10余年,我们不断更新技术理念,到目前为止我们已经发展到第4代微创腰椎融合术。

腰椎融合术第一代微创理念。

传统做法中,为了能清晰显露硬膜及神经根,需要将椎板和棘突完全切除,而棘突是腰部肌肉的重要止点,腰肌发力的抓手。第一代的微创理念就是完整保留了棘突及棘上韧带结构,术后将腰肌缝合回棘突上,腰肌能通过疤痕愈合的方式贴附到棘突上,保留了腰肌发力的止点。通过在切除一侧或两侧椎板下半部分,用更精细的手术工具进行硬膜及神经根减压,一样能达到同样的神经减压效果。

从需要完全切除椎板棘突到保留棘突,这个是腰椎微创手术发展史上重要的一步,广大的脊柱外科医生意识到腰椎后方动力结构的重要性,也慢慢学会了如何在更小的骨性开窗基础上做到合适的减压。传统的减压理念追求彻底充分减压,而保留棘突的减压方式的成功,让脊柱外科医生意识到,并不需要将神经游离的那么彻底(越彻底的减压意味着更多的组织剥离和创伤),只要恢复神经的空间就可以,这就是精准有效减压的理念。

腰椎融合术第二代微创理念。

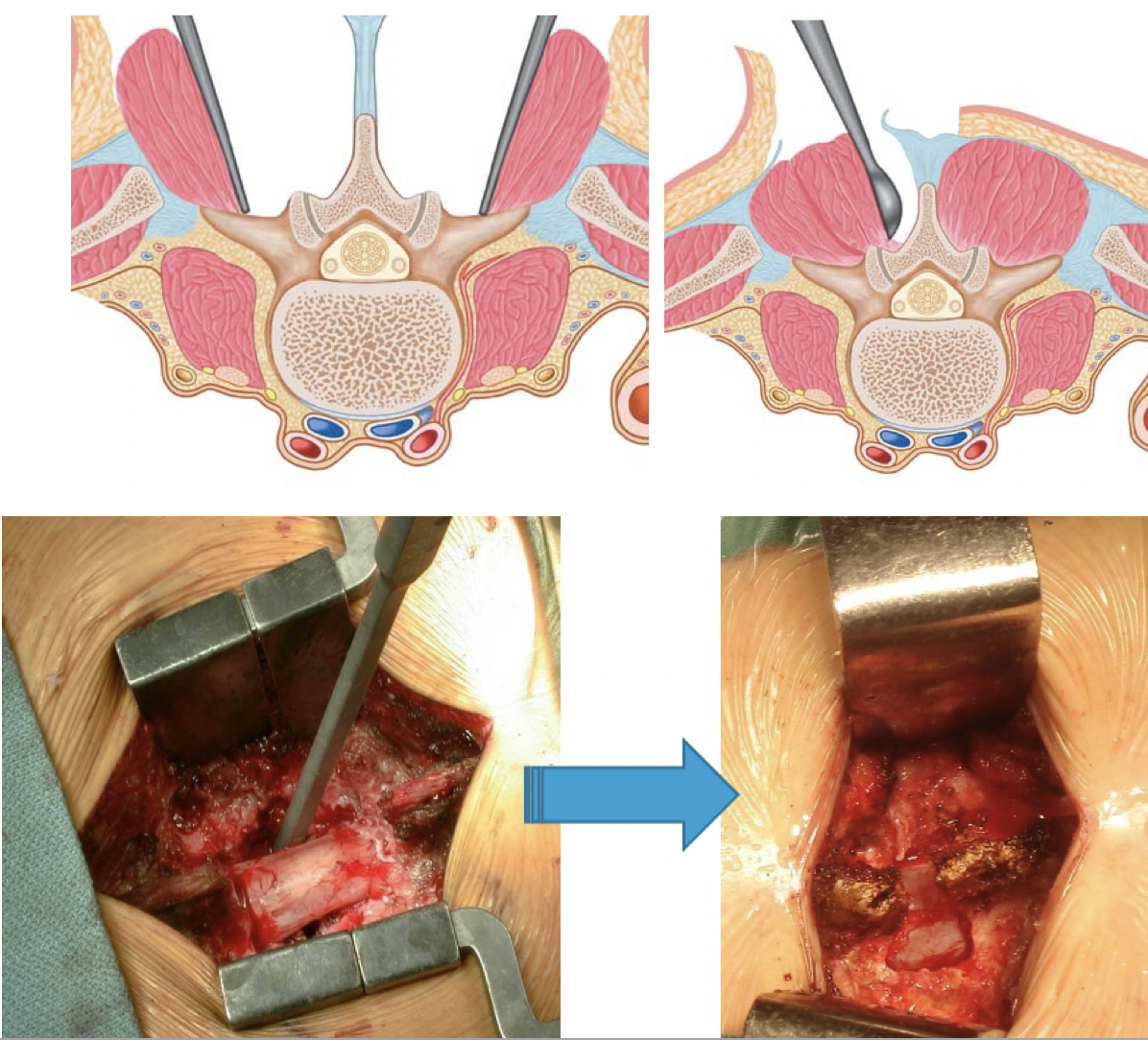

正中劈开腰肌然后缝合回棘突这种做法依然会在一定程度上导致腰肌无力,长期腰背疼痛。第二代微创理念更进一步强调对后方腰肌韧带复合体的保护,不再从正中劈开腰肌,完整的保留了腰肌韧带复合体的结构,改从天然肌肉间隙进入手术区域(如下图所示),更好的保护了腰椎的动力结构。,这种做法对手术医生的技术要求更高,因为视野范围更小,需要特殊的拉钩,要求医生更精准的减压。

腰椎融合术第三代微创理念。

第三代微创理念是在第二代基础上的小更改,依然是从肌肉间隙入路,使用经皮扩张的固定管道撑开手术入路(而不是像2代那样分离肌肉间隙),进一步减少对肌肉的剥离。暴露面更小,创伤更小也就意味着医生的操作空间更小,这里往往需要配合显微镜或者头戴式放大镜,使用特殊的减压器械来完成神经减压。减压完成后,使用经皮椎弓根螺钉进行固定。经皮椎弓根螺钉,顾名思义,这种螺钉不用切开暴露骨面,仅使用C臂引导下就可以经皮精准打入椎体内,进一步减少了手术创伤。

四 双通道内镜下腰椎融合术

双通道镜下腰椎融合术是第四代微创腰椎融合术,这种手术方式跟以往的有着本质上的区别,有着划时代的进步。既往的手术方式无论是否微创,都还是需要做足够大小的切口,以方便人眼直接看到手术区域,因为只有眼睛能看到,才能进行相应的手术操作,因此限制了切口的进一步微创。

而镜下融合术,使用内镜替代了人眼进行术野观察,内镜直接放置到手术区域,通过显示器放大显示手术区域,然后经另外一个小通道放置相应的手术器械进行减压及融合的操作,最后使用经皮椎弓根螺钉进行固定,达到了微创的极致(如下图)

双通道内镜手术相比于其他手术有较为明显的优势:

1. 内镜手术,具备高清放大的视野,可以精细的辨别神经组织,保证手术的安全性。内镜可以深入到椎间盘区域进行观察,手术医生可以直观的看到终板处理的情况,有利于融合。

2. 手术切口小,无需剥离肌肉,是目前腰椎融合手术最微创的做法。术后患者疼痛轻微,第二天就可以自如下地活动。

3. 手术中使用持续生理盐水灌洗切口部位,全程水介质,术野更加清晰。持续水压,有利于术中止血。持续冲洗,也有利于减少感染。

4. 无需为了暴露视野专门做切口,节省了手术时间

5. 使用常规的手术器械,手术效率高,成本低,有利于大面积推广。

双通道镜下融合手术首先由韩国学者发明,从2020年开始,笔者所在的医院率先在国内开展这项技术,目前是国内用双通道技术做腰椎融合手术量最多的单位,由于这种手术方式的诸多优点,我们已经将这种手术方式作为腰椎融合的首选方式,给患者带来了满意的效果。

下图是一个68岁的女性患者,因为腰椎管狭窄腰椎不稳,笔者给她做了双通道融合术,术后第二天下地,第三天出院回家,图示是该患者2个月后回来复查的情况,可以看到患者的腰椎功能恢复良好。

总体而言,双通道镜下腰椎融合的理念是一个划时代的进步,由原先的空气介质肉眼视野发展到水介质内镜视野,具有诸多优点,为广大患者带来了福音。