古人云:“上医治未病”,意思说,最高明的医生并不是擅长治疗疾病的人,而是善于预防疾病的人。时代在前进,医学在进步,但疾病也并非停滞不前,疾病谱也在演变。所谓道高一尺魔高一丈,疾病不仅仅在古代与人类共存,在现在,在将来也将伴随人类的进步而长期共存。

我们的健康不能全交给医生,“每个人都是自己健康的第一责任人”这一理念最早是在2016年8月的“全国卫生与健康大会”上提出的,其前身是原卫生部副部长殷大奎主张的“我的健康我负责”。我们每个医生除了用自身的医术治病救人,为患者解除病痛外,还有责任对病患及民众进行医学科普,介绍防病健身的养生之道。但我们每一个人也必须学会一些与自身健康相关的养生、防病知识。善于从庞杂的资讯中辨别获取有用的养生知识,善于听从医生的合理建议。

我们的健康取决于我们自己,预防养生是我们每个人都必须关注的问题。我们不能把健康全寄托在医生手里,我经常给病人说:“你的病主要不是医生给治好的,而是你听从医生的建议,自我保养而痊愈的”,所谓三分治疗七分养便是这个道理。

许多人抱怨现在的医生动不动就“切、换、抗、消、杀”。除了一些医生尚未重视治未病重要性外,我们的病人群体或民众缺乏防病养生的意识占主要因素,临床上我们经常看到一些病患小病拖着不治,然后酿成大病;嗜口腹之欲,没有节制,吃出疾病或加重疾病;从不锻炼,体弱乏力,愈不爱运动,体弱成疾;或盲目相信“生命在于运动”,不顾自身条件,参加剧烈运动,或平素不锻炼,周末采取“报复性运动”,或病后采取“报复性运动”,结果造成运动损伤或疾病加重。

从现在开始,身强力壮时就多关心自身的健康,人生如赛场,健康才是赢家的最重要保障。保健养生,预防疾病,解决我们的健康问题,不能单单依靠打针吃药,要靠预防为主。预防为主,也是我们卫生工作的基本方针。许多人常还以医生恐吓他,但疾病的确并非不健康的极致,没有病也不等于健康。世界卫生组织(WHO)定义健康为:“健康乃是一种在身体上、精神上的完满状态,以及良好的适应力,而不仅仅是没有疾病和衰弱的状态。” 据统计,中国亚健康人群已突破10亿,而且,数字还在不断扩大。亚健康就是疾病的潜伏阶段,往往正是因为亚健康得不到应有的重视,再加上,中国人习惯于将攒下来的钱,留给生命最后抢救使用,在生命的最后阶段,花光一生所有的积蓄,甚至给家人和子女留下一大笔债务,然后死去。

预防大于治疗,只治不防,越治越忙,只治不防,花钱心慌,只治不防,痛苦悲伤。这就是养生保健的意义。在健康上消费根本算不上是消费(这里的“消费”不单纯是指金钱,还包括用在养生保健上的时间),而是一种必须的人生投资。很多人的困扰或纠结,来自于自身价值观的缺失。他还没有真正搞清楚健康到底属于人生中的那个范畴,是必须还是必要?是消费还是投资?是不可或缺,还是可有可无,能拖就拖?很多人的健康都是毁在了错误的观念里。

如今,很多人,都把金钱或地位排在人生第一位,将车子、房子看的无比重要,将证书、学位看的无比重要,身体排在最后,甚至愿意牺牲健康去换取想要的一切。请注意身体可能不是第一,但它却是唯一。在人生的赛场上,可以有人替你赚钱、替你开车、替你花钱,但没人替你生病。在人生的赛场上,支撑你加班奋斗的,是身体;支撑你照顾家人的,是身体;支撑你不断学习、追逐梦想的,还是你的身体。钱,花完了还有可能再赚;职场失意,还有可能东山再起,若身体垮了,就只能悔不当初了。什么东西丢了都可能再找回来,但有一样东西丢了,就永远找不回来了,那就是命。健康的身体是一笔隐形财富,它可以让躺在病床上的人羡慕不已,更可能花几千万的治疗费都难以换回。

还有一些孩子的家长,自己认为自己飞的不够高,便下个蛋,浮出鸟儿,逼着他拼命去飞。什么辅导班、兴趣班、特长班、家教,变着法让孩子去学、学、学,剥夺了孩子在阳光下健康活动的自由,说什么不能输在起跑线上。他们故意忽略每个孩子的起跑线并不在同一点的事实。他们懂得一个人即使再有才华,但是没有一个健康的身体,没有充沛的体力去让你“流汗”,最终也无法支持孩子去实现自己的理想,但却选择忽略。少小不努力,老大徒悲伤,不仅仅是指学习,也指健康。

今天你健康,不代表明天你还健康,更不代表10年20年后你依然健康。所以,健康要从孩子抓起,从现在抓起,持之以恒。我常给病人说:“生病了,最痛苦的不是躺在病床上的你,而是照护你的家人”,你病倒了,家人除了痛你之所痛,还得去筹集医药费,还得照顾你的吃喝拉撒,你24小时躺在病床上,他(她)最多只能24小时坐在病床边。所以关爱健康,就是减轻家人的负担。

养生保健第一:心态平衡

在所有的养生保健处方中,心态平衡最为重要。其作用超过了一切保健措施和保健品。千保健、万保健,心态平衡最关键。有了心态平衡,才有生理平衡,有了生理平衡,神经系统、内分泌系统、免疫功能、器官代偿功能才会处于最佳状态,疾病才能减少。谁掌握了心态平衡,谁就掌握了健康的金钥匙,谁就掌握了生命的主动权。中医云:喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化过于强烈、持久或突然,都会引起脏腑气机紊乱,功能失调而致病。即喜伤心,怒伤肝,悲忧伤肺,思伤脾,惊恐伤肾。

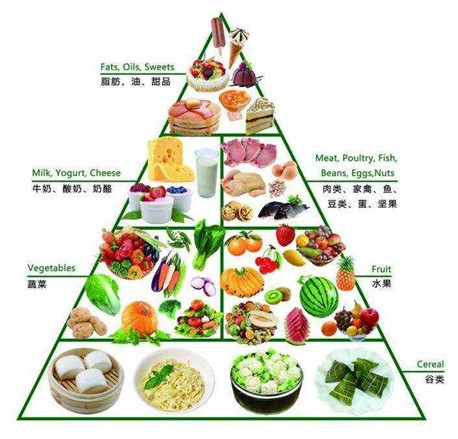

养生保健第二:合理膳食

民以食为天,吃有益健康,俗活说:病从口入,并非仅指饮食不洁和不节会导致疾病,营养不均衡或挑食也会导致疾病。会吃有益健康,不会吃疾病来访。国家颁布有《中国居民膳食指南》,目的就是通过改变饮食结构提高民族素质!要吃有学问,吃有方法,吃有讲究。我们谈营养均衡,合理膳食,而不强调滥用所谓的营养品或保健品。不要轻信所谓营养品或保健品对身体无害的传说。我们谈到吃,不可避免要涉及到中医理念的“补”,从古至今,世人多喜补而恶泻,这乃人心常态,希望健康、长寿、强壮,可以理解,但由于人体机能及生病的原理十分复杂,中医说到补泻,就必谈虚实,所谓虚则补之,实则泻之,不能不分虚实,一味强调补。即便体虚,到底是补阴还是补阳?是补血还是补气?又或是补肝、补脾、补肾等等?具体还是要咨询一下医生。“人参杀人无过,大黄活人无功”便是对民间盲目进补陋习的抨击。

养生保健第三:适当运动

法国老头伏尔泰说:生命在于运动。健康来源于运动,运动带来健康。《吕氏春秋·尽数》云:流水不腐,户枢不蠢,运动能够锤炼强健的体魄,能够促进新陈代谢。然冰冻三尺,非一日之寒,要强身健体,就要持之以恒,要循序渐进,要注意科学性。盲目相信“生命在于运动”,病后体弱才想起来运动;平时不运动,闲来报复性运动;一说运动,就想起跑步、拉筋或撸铁等等,这不是运动,而是折腾。动与静要相对平衡,运动本身也包含了身体与精神两个方面,运动是绝对的,静止是相对的,生命的力量源自于静,但外在体现是为动。因此“生命在于运动”不止浅显的生命对体育运动的依赖。简单些说:体力劳动者,闭目养神是休息;脑力劳动者,打一场篮球也是休息。

养生保健第四:良好习惯

习惯是指积久养成的生活方式。也泛指一些地方的风俗、社会习俗、道德传统等。狭义的生活习惯,与我们的健康息息相关,从古至今有许多健康谚语都是谈这些方面的。如:“食不言,寝不语”、“细嚼慢咽”、“早睡早起身体好”、“站如松、坐如钟、行如风、睡如弓”、“要想小儿安,略带三分饥和寒”等等。这些都是我们的先辈用亲身经历得出的经验之谈。良好、规律的生活习惯,顺应天时,顺应自然,无疑对身体健康有巨大的帮助。广义来说,尊重好的地方风俗、风土人情、社会习俗和道德传统,可以使我们能够更好的融入社会,结交更多的朋友,这对我们的身心健康也至关重要。