张家山出土汉简《引书》大约距今二千多年。我们2000多年前的祖先发明的导引术,也就是古代的广播体操或医疗体操,对今天仍有指导意义,甚至许多导引如今仍在使用。

《引书》曰:“傅(附)足离翕(合),䍃三十,曰佥指。信(伸)胻直踵,并䍃三十,曰埤堄”

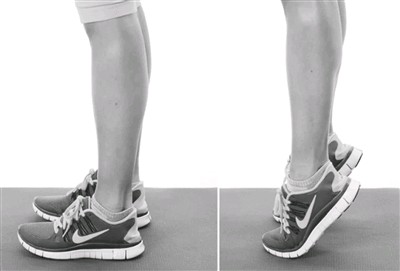

这段《引书》文字翻译过来就是:足尖紧附地面,足跟抬起,一抬一落,摇三十次,称为佥指,因为导引时全身重量都佥押在足趾上而命名。

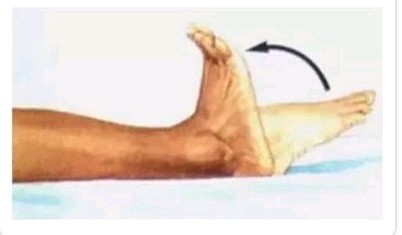

下一段文字说:伸直小腿,足尖背屈,让足跟向下伸直,反复运动,令足尖如城垛样一起一伏,摇三十次,称为埤堄,埤堄是脚的起伏状。

可以看出,佥指就是现代提踵训练。提踵最直观的功效是训练小腿腓肠肌,具有瘦小腿,增加下肢肌力的作用,它还可以调节平衡功能,是老人防跌倒的重要训练;它还可治疗足跟痛,对改善下肢血液循环、预防下肢静脉血栓和预防静脉曲张也有帮助。

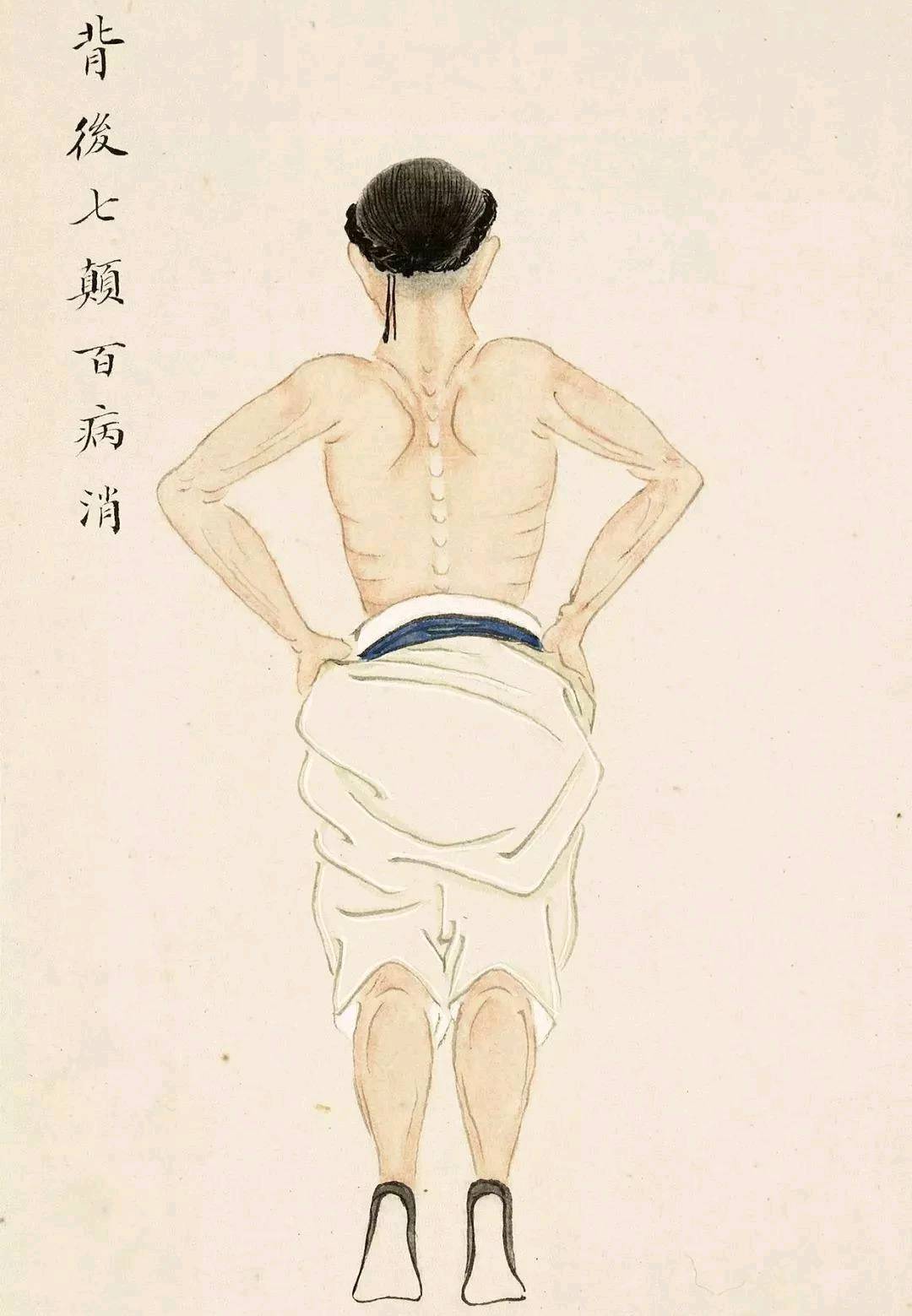

佥指与传统健身体操八段锦“背后七颠百病消”做法类同,只是背后七颠,足跟落地时稍重一点,让脊柱也略略有些振动。

呵呵,另一组导引动作埤堄,实际就是如今的踝泵运动。

踝泵运动的主要作用有两方面。一是真正的踝泵。运动通过下肢大腿小腿的肌肉收缩,促使下肢的静脉血通过深静脉回流到心脏,如此来治疗和预防下肢静脉曲张,缓解下肢水肿,预防下肢深静脉血栓形成。由于血液循环是不间断的。踝泵运动也应该较均匀的分散在白天整个时长中去做。而不是早上练三十次,晚上练三十次。

另一种类似踝泵运动,目的是锻炼下肢的肌肉,屈踝的动作只是为了诱导下肢肌肉收缩(等长收缩),是可以早上做三十次,晚上做三十次的。正所谓目的不一样,方法不相同。