我们做肠镜检查,最常见的赘生物就是息肉,其中的腺瘤性息肉,其实就是肠癌的预备状态,90%以上的结直肠癌是它演变而来的。

因此肠镜报告以及肠镜活检病理报告,描述最多的是关于大肠息肉的,一般的说,大肠息肉牵扯到两部分专业术语。

一个是肠镜的报告,另一个是息肉切除后或活检后的病理报告,很多病人在切除息肉后拿着报告感到很茫然,本文就常见的一些专业术语做一下解读。

肠息肉概述

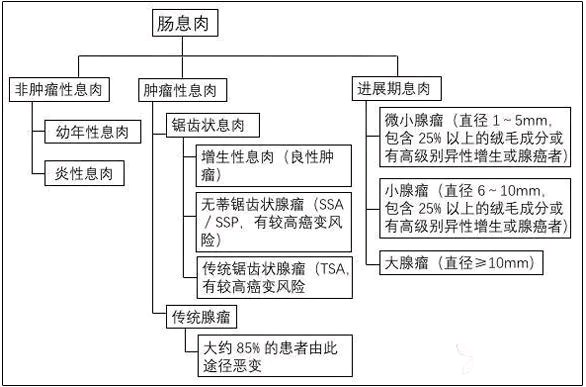

人体肠道黏膜的表面也会长一些突出到肠腔的局限性隆起,这些隆起在没有明确性质前会统称为大肠息肉,大肠息肉根据病理可以细分为腺瘤性息肉和非腺瘤性息肉。

腺瘤性息肉主要包括管状腺瘤、绒毛状腺瘤、管状-绒毛状腺瘤;

非腺瘤性息肉主要有炎性息肉、增生性息肉、错构瘤性息肉。

确定性质后,按照部位加上病理诊断学名称,就会有一个比较全面的专业名词。

肠息肉名词解读

1、单发或多发

根据息肉数目:分为多个与单发,两个以上就称为多发息肉。

2、有蒂或无蒂

分为有蒂型、亚蒂型(广基型)、扁平息肉。

蒂就是根的意思,类似蘑菇、山楂、樱桃的蒂就好理解了。一般的说,有蒂的息肉切除起来容易的多。

息肉内镜分型

1日本山田分型

山田I型:息肉基底部平坦、基底宽,略隆起于肠壁表面;

山田II型:息肉基底部突出较明显,息肉呈半球状;

山田III型:息肉基底部突出明显,与周围肠壁黏膜成锐角,息肉呈类球形;

山田Ⅳ型:息肉表现为球形,通过短、长蒂与肠壁相连接。

2P-S分型

P(pedunculated)指的是有蒂的,S(sessile)指的是平坦的,而PS指的是亚蒂的,依此类推,Is指的是平坦的,Ips指的是亚蒂的。

病理报告

1腺瘤性息肉

由异型增生的腺上皮所构成的良性肿瘤。腺瘤性息肉的病理类型多根据绒毛成分来划分:

(1)管状腺瘤

主要分布于直肠及乙状结肠,肠镜下管状腺瘤多表现为圆形或椭圆形,表面光滑,部分有分叶,息肉大小不等,多为有蒂型;

(2)绒毛状腺瘤

在大肠腺瘤性息肉中不常见,占全部大肠腺瘤的5%-10%,大部分为广基型。肠镜下绒毛状腺瘤表面呈绒球状,多覆有粘液,有时可有糜烂;

(3)管状绒毛状腺瘤

这是管状腺瘤与绒毛状腺瘤的混合型,大小不一,管状绒毛状腺瘤可呈现出不同程度的异型增生,其癌变风险介于管状腺瘤和绒毛状腺瘤之间;

2增生性息肉

增生性息肉多呈无蒂,少数有蒂,直径较小,一般小于5mm,通常发生于大肠近端,以前有很多医生认为散发性增生性息肉癌变的可能性很小;

3锯齿状腺瘤

主要有两个类型:广基型(SSA/P)好发于近端结肠,较少引起症状,体积比增生性息肉大,通常为5-10mm,肉眼观为扁平或无蒂轻微隆起的息肉;

4炎性息肉

是肠粘膜长期慢性炎症所引起的炎性反应性增生,由于炎症刺激导致上皮再生、修复,纤维组织增生导致息肉形成;

5异型增生(不典型增生)

异型增生或不典型增生是非常专业的病理术语,分为三度:轻度、轻度、重度。通俗的说,不典型增生越重,距癌症就越近。