来访者:小宇(化名),男,13岁,初一学生。

主诉问题:厌学、拒绝上学,沉迷网络游戏,人际关系紧张(尤其在学校),自述记忆力下降、上课听不进去,对学校环境感到恐惧和排斥。思维模式表现出明显的僵化与执拗。

咨询师:张雯(国家二级心理咨询师,擅长抽动症,青少年发展、积极心理学与认知行为疗法)

背景信息(接案前收集):

学业史:小学阶段成绩优异,记忆力超群,学习轻松。

转折点:进入初一后,学业难度增加,竞争加剧。小宇感觉跟不上节奏,第一次感受到挫败感。

症状发展:逐渐出现上课注意力不集中,自感记忆力“大不如前”,对学习失去兴趣。与同学关系疏远,感觉被孤立或嘲笑(尤其在他成绩下滑后),内心产生强烈恐惧和羞耻感,拒绝上学。在家沉迷网络游戏(主要是策略类、角色扮演类),在虚拟世界获得成就感和掌控感。家长尝试讲道理、强制断网、甚至打骂均无效,小宇反应激烈,情绪爆发或彻底“躺平”。

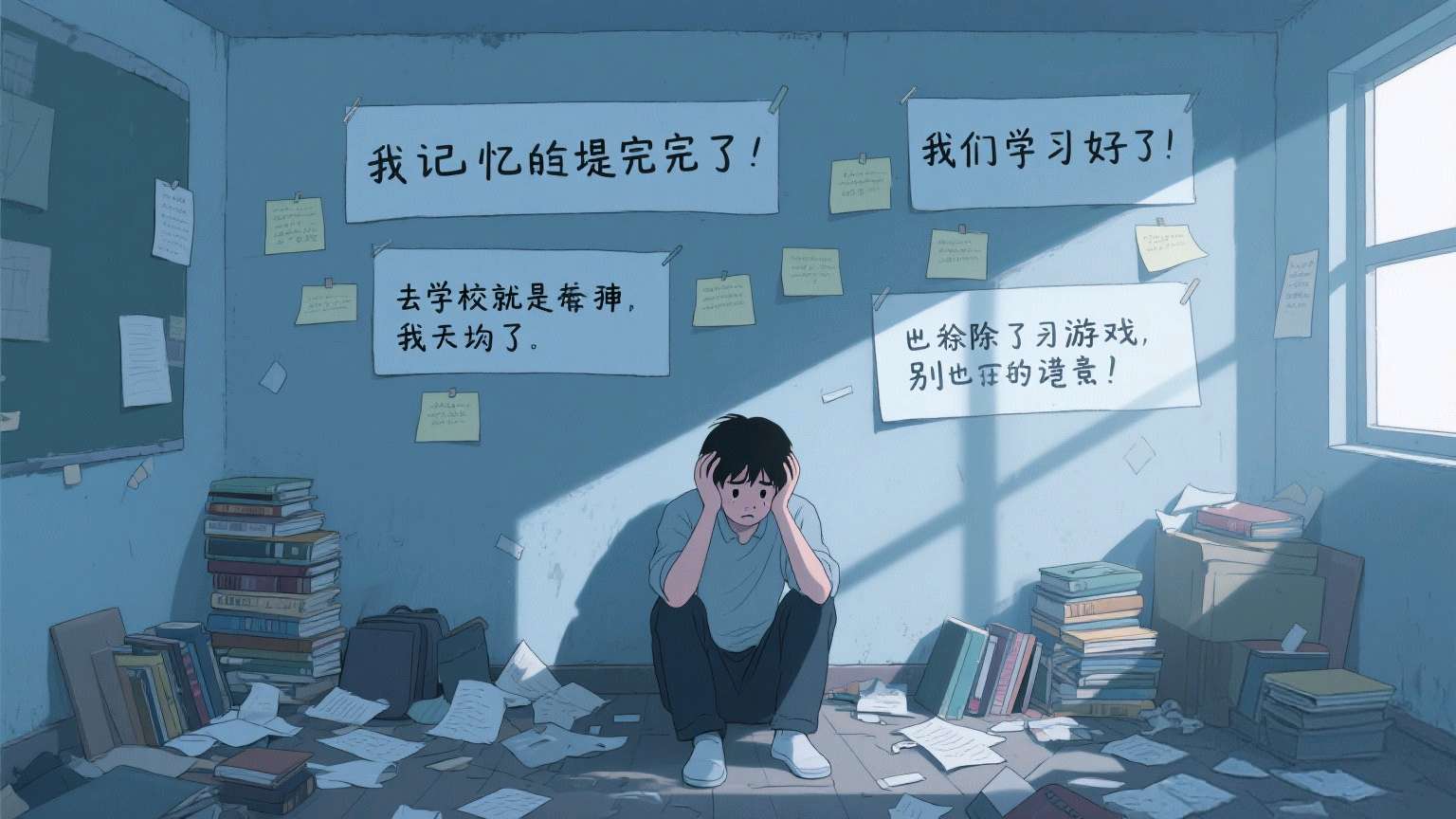

思维特点:咨询初期表现出强烈的“全或无”、“灾难化”思维。例如:“我记忆力彻底完了,我学不好了”、“他们都看不起我”、“去学校就是受罪,我受不了了”、“除了游戏,别的都没意思”。

张雯老师的开放式大脑培养干预策略与过程:

咨询目标:帮助小宇打破思维僵局,提升情绪调节能力,重建对自我和学习的认知灵活性,逐步恢复社会适应能力,最终重返校园并找到内在动力。核心是培养其**开放式大脑**的四个维度:平衡力、复原力、洞察力、共情力。

咨询过程(节选关键片段):

阶段一:建立安全联结,接纳情绪,打破“执拗”外壳(培养平衡力、初步触及复原力)

初次见面:小宇眼神躲闪,沉默寡言,对咨询明显抵触。张雯老师没有急于询问学业或问题,而是从小宇的游戏兴趣入手:“听说你游戏打得特别好?能跟我聊聊你最喜欢的那个角色/策略吗?” 小宇眼睛亮了一下,开始断断续续描述。张雯专注倾听,认可他在游戏中的策略思考和解决问题的能力(洞察力萌芽:看到他的优势)。这建立了最初的信任和联结。

情绪命名与接纳:当小宇提到学校时,流露出强烈的恐惧和厌恶。张雯:听起来,学校现在让你感觉特别害怕、难受,甚至有点绝望,是吗?”(共情力示范:准确命名情绪)。小宇点头。

张雯:“这种感觉一定很痛苦。任何人处在这样的情境里,都会想躲开。这不是你的错,只是我们的大脑在试图保护我们。”(平衡力:接纳情绪而非对抗,降低防御)张雯强调,咨询室是安全的,任何感受都可以表达,不会被评判。

挑战“全或无”思维:小宇说:“我记忆力就是不行了,学什么都记不住。” 张雯没有反驳,而是好奇地问:“哦?‘不行了’具体是指什么呢?是记不住所有东西,比如早餐吃了什么?还是指某些特定的学科内容?和小学时比,具体是哪些方面感觉不一样了呢?”(洞察力引导:细化模糊概念,挑战绝对化)。引导小宇发现,他并非“所有”记忆力都丧失,而是对某些枯燥、有压力的课堂内容记忆困难,但对游戏攻略、感兴趣的事情记忆依然清晰。

预告: 当小宇的心门微微开启,张老师如何带他深入探索恐惧的根源,并发现他自身隐藏的力量?请看下篇:《探索内在体验,重构认知,提升灵活视角(深化洞察力,培养复原力)》#心理咨询 #精神心理健康 #青少年心理 #青少年心理咨询 #厌学 #学习困难 #张雯抽动症 #多动症 #深圳心灵之语心理咨询 #亲子关系