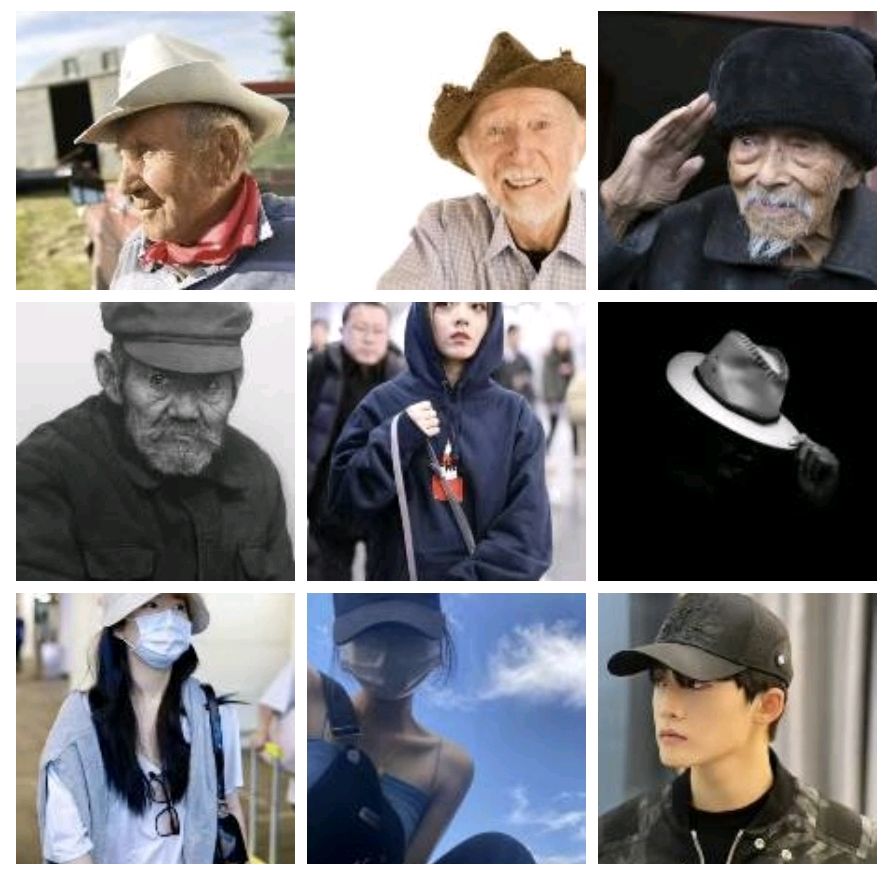

写字楼的电梯里,有人始终戴着棒球帽;咖啡馆的角落,贝雷帽从未离开客人的头顶;甚至家庭聚餐时,某位长辈的毛线帽依然稳稳当当。这种 “全天候戴帽” 的习惯,常被视作特立独行的标志,却藏着远比 “爱美” 或 “怕冷” 更复杂的逻辑。从头皮到大脑,从皮肤屏障到社会认知,这顶随身携带的布料,其实是人体与环境对话的中介,是心理需求的外化载体。

一、皮肤的 “防御信号”:0.1 毫米的生存智慧

头皮仅 0.1–0.15 毫米的厚度,比手机贴膜更脆弱,却要承担全身 12% 的毛发重量和 30% 的经皮水分丢失(TEWL)。这种生理特性,让帽子成为天然的 “防护系统”。

慢性光敏性皮炎患者对紫外线的恐惧,远超常人想象。当波长 280–400nm 的紫外线穿透稀薄的角质层,不仅会诱发 DNA 损伤,更会通过 “皮肤 - 大脑轴” 触发杏仁核的焦虑反应 —— 研究显示,这类患者看到强光时的脑区活跃度比常人高 27%(J Invest Dermatol, 2023)。此时,帽檐 7 厘米的帽子能降低 78% 的 UV-B 剂量,其作用不仅是物理遮挡,更像一个 “安全开关”,按下后焦虑评分可直接下降 40%。即便进入室内,玻璃透射的 30% 紫外线仍可能引发不适,帽子的持续佩戴便成了条件反射。

化疗患者的 “全天候戴帽” 则带着更沉重的隐喻。药物导致的生长期脱发(anagen effluvium)不仅剥夺了头发的 “光学滤镜” 功能,使头皮对紫外线的耐受阈值下降 50%,更摧毁了 “正常外表” 的心理防线。UPF50 + 的冷感帽能将辐照量控制在 2% 以下,而织物接触头皮的触感,可使皮质醇水平降低 18%(Psychooncology, 2022)—— 相当于每天进行 20 分钟正念冥想的效果。对他们而言,摘帽意味着暴露脆弱,而持续佩戴是重建安全感的仪式。

二、神经的 “安抚需求”:血管与情绪的共谋

偏头痛患者的颞浅动脉搏动幅度比常人高 30%,而室内空调的冷风、商场的强光、甚至谈话时的情绪波动,都可能成为疼痛的 “扳机”。针织帽覆盖颞区后,局部皮温升高 2.3℃,血管舒张的同时,织物的压力感会激活躯体感觉皮层,像一只无形的手按住躁动的神经。临床数据显示,这种 “物理 + 心理” 的双重干预,能使头痛发作频率下降 42%,且主观痛感的减轻幅度远超单纯用药(Headache, 2023)。

雷诺现象患者的头皮小动脉则像敏感的琴弦,遇冷便剧烈收缩。当室内外温差超过 10℃,不戴帽时血流量会骤降 50%,若叠加工作压力,降幅更可达 70%(Auton Neurosci, 2021)。加绒帽营造的 “微温室效应” 不仅维持血流稳定,其柔软的触感更能通过迷走神经传递 “可控感”,使血管痉挛的恢复时间缩短 28%。对这类患者而言,帽子不是可有可无的装饰,而是随身携带的 “神经调节器”。

三、心理的 “边界标记”:从防御到认同

在社交场合,帽子常被用作 “心理边界” 的可视化符号。戈夫曼的 “拟剧论” 指出,现代人在公共空间中始终处于 “前台表演” 状态,而帽子提供了一种低成本的 “后台切换” 方式 —— 帽檐的倾斜角度、款式的选择,甚至是否摘帽的动作,都在无声地传递 “我想保持距离” 或 “我已准备互动” 的信号。

脱发人群的戴帽行为更具心理代偿意义。当脱发羞耻量表得分超过 45 分,戴帽频率与社交回避的相关系数高达 0.61(Body Image, 2023)。但有趣的是,若帽子的风格与自我认知匹配(比如嘻哈爱好者选择棒球帽,文艺青年偏爱贝雷帽),这种相关性会降至 0.32。此时,帽子已从 “遮羞布” 进化为 “身份徽章”,完成了从防御到认同的心理转变。

夜班工人的深色帽子则服务于生物钟的 “欺骗术”。蓝光(460–480nm)会抑制褪黑素分泌,导致睡眠相位延迟 2 小时,而持续的节律紊乱会使抑郁评分升高 12 分(Chronobiol Int, 2023)。即便回到室内,他们仍会戴着帽子过滤多余光线,这种行为不仅是生理调节,更暗含 “我在主动修正作息” 的心理暗示,能使入睡时间提前 40 分钟。

四、环境的 “适配策略”:热湿平衡的隐形博弈

人体头部散热占全身 10%–30%,这种生理特性让帽子成为 “微气候调节器”。ASHRAE 标准的研究显示:30℃环境中,不戴帽时头部热损失达 80W,烦躁评分 6.2 分;戴上冷感帽后,热损失降至 46W,专注度提升 22%(Ind Health, 2022)。

冬季的逻辑则完全反转:-10℃风速 5m/s 时,不戴帽的头部热损失 350W,相当于裸露一只手臂在冰水中;针织帽能将损失降至 80W,不仅防冻伤,更通过维持核心体温稳定,使焦虑评分下降 19%。这种 “恒温需求” 延伸到室内,便表现为对暖气不足、穿堂风的持续警惕。

结语:帽子是可移动的 “舒适区”

当我们追问 “为什么总戴帽子”,其实是在探寻人体与环境的适配逻辑。对有些人而言,它是皮肤的 “防晒霜”、神经的 “镇痛剂”;对另一些人来说,它是社交的 “缓冲带”、心理的 “安全毯”。这顶布料的重量,远不及它承载的功能 —— 既是生理防御的铠甲,也是心理需求的外化。

作者:乡韵