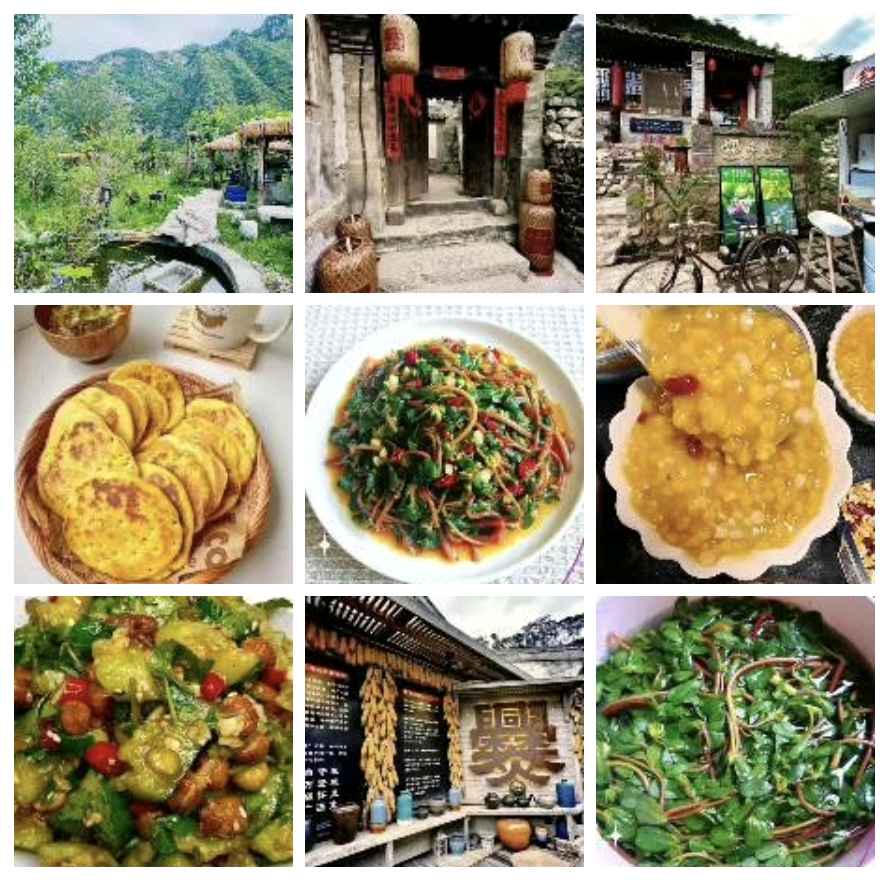

玉米碴粥与凉拌马齿苋

周日的天是被山雀叫醒的。窗帘是粗布的,印着褪色的牵牛花,晨光从布纹的缝隙里钻进来,在土炕上投下几道细亮的光。炕是烧过的,余温透过褥子渗上来,暖乎乎的,像揣着个热乎的烤白薯。

院里传来动静,是房东李大娘在扫院子。推开木门,"吱呀"一声,惊飞了檐下的麻雀。院子是石头铺的,边角长着几丛马兰,蓝盈盈的花顶着露水。李大娘挎着竹篮,见我出来,直起腰笑:"醒啦?灶上温着水,先洗把脸。"她鬓角别着朵野菊,是后山摘的,黄灿灿的,衬得满脸皱纹都软了。

院角的石碾子上晒着玉米,金黄金黄的,串成辫子挂在核桃树上,风一吹,"哗啦哗啦"响,像谁在摇铜铃。"昨儿新碾的玉米碴,"李大娘指了指窗台上的布口袋,"熬粥最香,比城里的精细粮养人。"

这便动了熬玉米碴粥的心思。李大爷从地里回来,裤脚沾着泥,手里攥着把野菜,绿莹莹的,叶子上还挂着露水。"马齿苋,"他把菜往石桌上一放,"刚在河套边掐的,嫩得很,拌着吃解腻。"

先处理玉米碴。布口袋里的碴子带着点糠皮,倒在粗瓷盆里,用井水淘两遍。井水是从院里的井打上来的,冰手,泡着玉米碴,水面浮起层细糠,像撒了把碎雪。得泡半个钟头,让碴子吸足了水,煮出来才绵。

灶是土灶,连着炕,烟囱里飘出淡蓝的烟,混着柴草的味。李大娘抱来几根松枝,"烧松枝,粥里带点清香味。"铁锅刷干净,添多半锅井水,架在灶上。火不用急,松枝在灶膛里"噼啪"响,火苗舔着锅底,水慢慢冒起细泡,像无数小银鱼在游。

泡好的玉米碴捞出来,倒进锅里。大火烧开,转小火咕嘟。碴子在水里翻,起初沉在底,煮着煮着,胖了一圈,汤渐渐稠起来,泛着浅黄的光,像掺了点阳光。这时候抓把小米撒进去,小米得是去年的陈米,带着点土气,煮出来绵密。李大娘说:"玉米碴配小米,就像山配水,少了谁都寡淡。"

灶台上的陶罐里有去年的山楂干,黑红黑红的,泡软了切成小丁,扔进锅里。山楂干不酸,带点陈甜,混在粥里,喝着不腻。锅盖盖严,让热气在锅里转,土灶的烟火气从门缝钻出来,院子里便飘着玉米的香,混着松枝的清,像走在秋后的玉米地,风里都是踏实的味。

趁煮粥的空当,来拌马齿苋。野菜早洗干净了,在笸箩里晾着,叶子舒展着,茎秆红扑扑的,像刚晒过太阳的娃娃。烧锅开水,把马齿苋焯一下,水开了"咕嘟咕嘟"响,菜扔进去,翻个个儿就捞出来,过遍井水,攥干了,抖散在白瓷盘里。

李大娘的醋是自酿的,装在土陶瓶里,倒出来带着点浑,酸得绵,不像城里的醋那么冲。淋两勺醋,撒把盐,滴几滴香油——香油是前儿磨的芝麻,香得厚。最后抓把蒜末,是院里种的紫皮蒜,拍碎了撒进去,蒜香混着菜香,直往鼻子里钻。

"再搁点辣椒油?"李大爷从屋角的坛子舀出一勺,红油亮闪闪的,上面浮着芝麻。"少来点儿,"李大娘拦着,"天热,吃多了上火。"拌一拌,马齿苋红的茎、绿的叶、白的蒜,看着就清爽,搁在窗台上,让风再吹吹,味儿更透。

锅里的粥差不多了。揭开锅盖,热气"腾"地冒出来,带着玉米的甜,小米的绵,山楂干的微酸,扑了满脸。盛一碗,放在院里的石桌上,石桌被晒得温温的,粥碗底很快凝出层水汽。晾一会儿,表面结起层薄皮,像撒了层蝉翼,用勺挑开,底下的粥稠乎乎的,能挂住勺。

日头爬到核桃树顶,树影在地上画着圈。李大爷搬来小马扎,李大娘端出一碟腌萝卜条,萝卜是窖里存的,腌得脆,带着点辣。"尝尝你大娘的手艺,"李大爷往我碗里夹了一筷子,"就粥吃,解饱。"

先喝口粥,玉米碴嚼着有韧劲,小米绵得像絮,山楂干的甜藏在里头,不显眼,却让那香更厚。咽下去,喉咙里润润的,像含了口山泉水。马齿苋嚼起来"咯吱咯吱",酸里带点微苦,苦过了,却返出点甜,配着粥吃,清爽得很。

院外的山坡上,有人吆喝着赶羊,"咩咩"的叫声顺着风飘过来。李大娘摘了个院里的西红柿,红得透亮,往我手里一塞:"刚摘的,咬着吃,解腻。"西红柿的汁顺着指缝流,甜里带点酸,像小时候在地里偷摘的,带着点土腥味,却鲜得很。

"这粥得就着山风吃才香,"李大爷咂着旱烟,烟袋锅里的火星明明灭灭,"城里的锅灶太急,熬不出这股子绵劲。"可不是,玉米碴在井水里泡够了时辰,柴火烧得不急不躁,连风都慢悠悠的,等着粥香漫出来。

核桃树掉了片叶子,落在粥碗边。捡起来,闻闻,有股清苦的味,像这山里的日子,不花哨,却扎实。风从河套那边吹过来,带着水汽,吹得玉米串"哗啦"响,吹得马齿苋的香在院子里打转转。这粥,这菜,这风,都是慢慢的,像李大爷烟袋锅里的烟,一口一口,品着品着,就有了滋味。

作者:乡韵