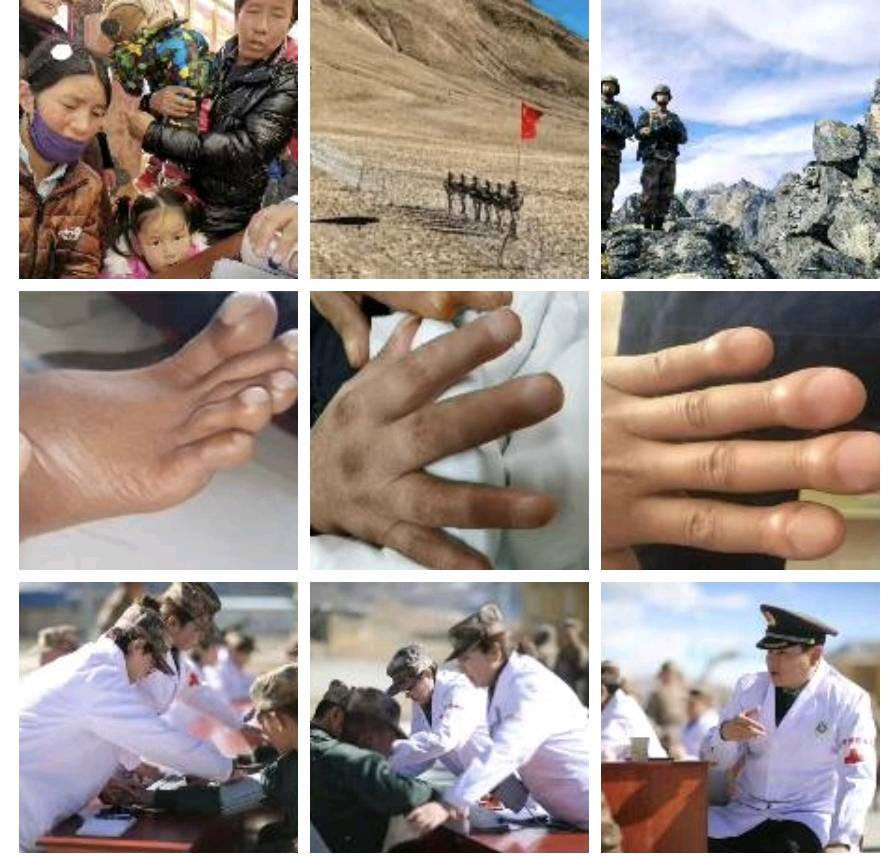

杵状指、高原红、心脏厚:高原的坚守

走进那曲东三县时,风正把云撕成一缕缕的。索县的青稞地、比如的峡谷、巴青的雪原在脚下铺展,唐古拉山的雪帽闪着冷光,风里裹着冰碴,往人骨头缝里钻。

索县哨所的新兵小张正对着冰河照手指头,指节肿得像庙里供的玉如意,指甲盖透着青紫色。我掏出听诊器,金属头碰着他皮肤时,他猛地缩了一下。“这叫杵状指,是身体在高原的自救。”我捏着他的指节解释,“索县海拔四千五,氧气浓度只有平原的一半,身体会命令骨髓多造红细胞——就像给运输队加派卡车。红细胞多了,手指末端的小血管得拼命扩张才能容纳,日子久了,指节就慢慢鼓起来了。”

我往试管里滴了滴他的血,放在显微镜下,红细胞密密麻麻挤着,比平原人的多出近三成。“你看这些小红球,本来负责运氧,现在数量翻倍,指端血管长期被撑着,就成了这模样。”小张盯着镜片里的红细胞,忽然笑了:“原来它们是在给我加班啊。”

炊事班长老王端着酥油茶过来,指节比小张更粗壮,硬得像块老牦牛骨。“刚上这儿时,连筷子都捏不稳。”他张开手,指腹的茧子泛着黄,“现在知道了,不是手变笨了,是血管里的红细胞太多,血流得慢,手指头才总发麻。”我给他测血氧,数值比平原低了近二十,“这就是红细胞增多的代价——虽然运氧多了,但血液变稠,流到末梢就费劲,像淤住的河。”

往比如县走时,副班长小周背着枪站在山口,脸膛红得像块烧红的烙铁。我解开他的衣领,用酒精棉擦他的脸颊:“这高原红可不是胭脂。”比如县海拔更高,氧气更稀薄,身体造的红细胞更多,把皮肤下的毛细血管撑得鼓鼓的,透着紫红色。“你看这皮肤下的小血管,像装满了红墨水的细管子,红细胞太多,就把脸染成这样了。”

我往他胳膊上扎了针,试管里的血比常人稠,倒出来时像慢镜头。“红细胞压积超过55%了。”我晃了晃试管,红细胞沉在底下,像堆小红豆,“正常该在45%左右,太多了血流慢,心脏得更卖力才能把血泵到全身。”小周摸着发烫的脸笑:“难怪跑几步就喘,原来心脏在加班。”

到巴青县时,雪已经没过脚踝。文书小马趴在桌上写日志,我把听诊器往他胸口一放,“咚咚”的心跳声沉得像擂鼓。“听这动静,心肌该肥厚了。”我在病历本上画了个心脏,“巴青海拔四千九,氧气最稀薄,心脏得像超负荷的水泵,收缩时更用力才能把血送出去。久而久之,心肌细胞就会变粗变大,像经常锻炼的肌肉会变壮,这就是心肌肥厚。”

我掏出心电图机,电极片贴上他胸口,屏幕上的波形又高又尖。“你看这R波,比常人高了近一半,就是肥厚的心肌在发电。”小马盯着屏幕笑:“它倒是挺努力。”我给他测心功能,每搏输出量比平原人多三成,“心脏为了适应缺氧,自己调大了功率,但长期高负荷运转,就像老车总超载,容易出毛病。”

老兵老王蹲在火炉边烤手,他的杵状指剥着青稞粒:“医生,这些毛病回内地能好吗?”火苗映着他的高原红,“红细胞会慢慢减少,心肌也能慢慢变薄,但指节的变化可能回不去了。”我望着窗外的雪山,“就像树在石头缝里长歪了,挪到平地也变不直,但这正是适应的印记。”

离开那曲时,小马往我药箱里塞了本笔记本,最后一页画着三个简笔画:肿指节、红脸蛋、跳动的心脏,旁边写着:“原来它们都在帮我守高原。”车过怒江山口,风从车窗钻进来,我摸着药箱里的听诊器,想起那些在显微镜下跳动的红细胞、心电图上起伏的波形——这些藏在身体里的科学密码,正是高原战士与缺氧环境最坚韧的对话。