耳朵里的小风波——说说美尼尔氏症

人身上的零件,有时就像老座钟里的齿轮,平时转得顺顺当当,忽然哪天就卡了一下,闹出些不大不小的动静。美尼尔氏症就是耳朵里的这么一场小风波,来得蹊跷,去得也缠绵,倒值得好好说道说道。

一、这病像江南的黄梅天,黏糊糊的

美尼尔氏症有个洋气的学名,叫梅尼埃病,听着像位外国先生,其实在咱们身边并不少见。它最爱找那些三四十岁的人,尤其是心思细腻、容易操心的 folk,男女倒没什么偏疼,就像春天的雨,不挑屋檐,谁遇上了都得受着。

发病时的滋味,没经历过的人很难体会。先是耳朵里发闷,像塞了团湿棉花,听声音远得很,自己说话却像在瓮里打转。接着天就开始转了——不是站在原地打圈圈的晕,是整个屋子、整棵树、连对面走来的人都在围着你转,脚底下像踩着刚捞上来的水草,软乎乎站不稳。这时候多半还会恶心,厉害的能把胆汁都吐出来,只好蜷在床角,眼睛不敢睁,一动弹就天旋地转,比喝多了劣质烧酒还难受。

最奇的是它的性子,发作起来没个准点,可能是在饭桌上夹菜的瞬间,也可能是半夜翻身时,说犯就犯。但来得急,去得也慢,少则几小时,多则一两天,等那股子劲儿过去了,人瘫软得像抽了筋,耳朵里却可能留下点后遗症——比如听不清高音,或者总嗡嗡响,像夏天没关紧的纱窗,总有蚊子在耳边扑腾。

二、耳朵里的“积水潭”惹的祸

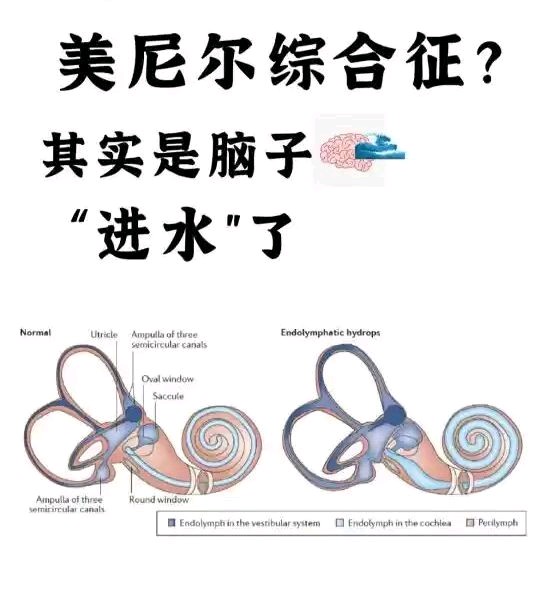

要说这病的根由,得从耳朵深处的一个小构造说起。内耳里藏着个像蜗牛壳的东西,叫耳蜗,旁边还有三个半规管,负责管平衡,它们合起来叫膜迷路。膜迷路里装着淋巴液,就像老式暖水瓶里的水,不多不少才正好。要是这水忽然多了,积在里面排不出去,就像梅雨季节墙根儿发了潮,膜迷路被泡得鼓鼓的,麻烦就来了。

为什么会积水呢?这就像问为什么有的人家墙角会渗水,原因可多了。有的是淋巴液的管子堵了,水排不出去;有的是管子太脆,漏了点水进来;还有的人是太累了、太愁了,或者吃了太多咸东西,身体里水排不顺畅,连累着耳朵里也积了水。就连感冒发烧,有时候也能惊动这个小水潭,可见它有多娇气。

医生们给这积水起了个专业词,叫“膜迷路积水”。就像往气球里灌水,灌得太多,气球壁就薄了,里面的神经细胞被挤得喘不过气,自然要闹脾气——平衡神经一乱,人就晕;听觉神经受了压,耳朵就聋、就响。这道理其实简单,跟厨房下水道堵了水漫出来,淹了地板一个理儿。

三、对付它,得像侍弄花草一样耐心

美尼尔氏症虽说难缠,却也不是没法治。就像对付院子里的杂草,急不得,得慢慢来,讲究个章法。

发作的时候,最要紧的是躺平了别动。找个安静的屋子,窗帘拉上一半,别太亮也别太暗,就那么静静躺着,让耳朵里的“小水潭”先稳下来。医生可能会开点止晕的药,像乘晕宁之类,吃下去能让天旋地转的劲儿缓一缓;再加点利尿的药,帮着把多余的水排出去,就像给花盆底钻个孔,让积水顺着流走。

平时的调理更重要。吃饭得清淡些,少放盐,太咸的东西会让身体存水,耳朵里的积水也跟着多起来,就像给快要满的水缸再添一勺,容易溢出来。浓茶、咖啡、烈酒这些刺激性的东西也得少碰,它们会让神经兴奋,搅得耳朵里不得安宁。

日子过得太紧张也不行。有位老街坊,退休前是会计,天天跟数字较劲,美尼尔氏症总犯。后来迷上了钓鱼,往河边一坐就是大半天,盯着水面上的浮漂,心沉下来了,病也犯得少了。可见这病跟心情关系不小,就像盆栽,总施肥不松土,根也长不好。

实在厉害的,医生可能会建议做个小治疗。比如往耳朵里打一针,让积水慢慢吸收;或者用个小机器,在耳朵边放放声音,刺激一下神经,就像给生锈的齿轮上点油。万不得已时才动刀子,但那是后话了,多数人用不着走到这一步。

四、它不是洪水猛兽,只是个调皮的访客

有人得了这病,总担心会聋、会瘫,其实大可不必。美尼尔氏症就像个调皮的访客,来了会闹得人不得安生,但很少会把家拆了。多数人发作几次后会慢慢好转,有的甚至多年不犯,就像小时候总来串门的捣蛋鬼,长大了就不怎么上门了。

倒是那些过分紧张的人,反而容易加重病情。见过一位女士,第一次晕的时候吓坏了,总觉得自己得了脑瘤,越想越怕,越怕越晕,后来医生跟她聊了一下午,说清了这病的来龙去脉,她才算放了心,再发作时也就不那么慌了。可见有时候,心病比耳病更难缠。

也别把所有的晕都归到它头上。老年人突然晕,可能是血压高了;转头时晕,可能是脖子的问题;饿肚子时晕,说不定是低血糖。就像夏天的雨,有雷阵雨,有毛毛雨,有黄梅雨,得分清了才能对症下药。

五、日子照过,风波总会平息

巷尾的老张头得了这病三年,现在照样每天拎着鸟笼去公园。他有个诀窍,兜里总揣着块陈皮糖,晕的时候含一块,慢慢嚼着,注意力转移了,也就不那么难受了。他说:“耳朵里那点破事,哪比得上笼子里的画眉叫得好听?”

美尼尔氏症不过是耳朵里的一场小风波,来了就坦然受着,去了就好好过日子。

作者:乡韵