医学故事.健康 中华医学会理事 神经外科教授

徐沪济团队再登《Cell》破解自身免疫病困局

2025 年 6 月 24 日,国际顶级期刊《细胞》(Cell)在线发表了海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)徐沪济教授团队的最新成果 ——《iPSC 来源双靶点 CAR-NK 细胞在难治性系统性硬皮病中的应用及机制研究》。这是该团队继 2024 年在《细胞》报道异体 CAR-T 治疗复发性风湿病后,再次以原创论著形式突破自身免疫病治疗瓶颈,为占全球人口 8% 的风湿免疫病患者带来 “治愈级” 新希望。

一、十年磨剑:从 “无药可治” 到 “精准破局”

(一)硬皮病:被误解的 “不死癌症”

系统性硬皮病(SSc)患者的皮肤会逐渐硬化如皮革,更严重的是血管闭塞、肺脏纤维化和心脏功能衰竭。45 岁的张女士回忆确诊经历:“手指遇冷就发黑,皮肤紧绷得像戴了层塑料手套,肺 CT 显示‘蜂窝肺’时,医生说可能活不过 5 年。” 这类以进行性组织纤维化为特征的疾病,全球现有超过 500 万患者,其中弥漫型硬皮病(dcSSc)患者 5 年生存率仅 65%,传统治疗只能延缓病情,无法逆转器官损伤。

发病机制的复杂性是治疗瓶颈的核心:异常活化的 B 细胞持续分泌自身抗体,成纤维细胞疯狂合成胶原,血管内皮细胞在免疫攻击下凋亡坏死,形成 “免疫紊乱 - 血管损伤 - 纤维化” 的恶性循环。徐沪济团队在临床中发现,常规免疫抑制剂对 30% 的 dcSSc 患者完全无效,而自体干细胞移植伴随 20% 的严重感染风险,迫切需要更安全高效的治疗方案。

(二)CAR-NK 的 “天然优势”

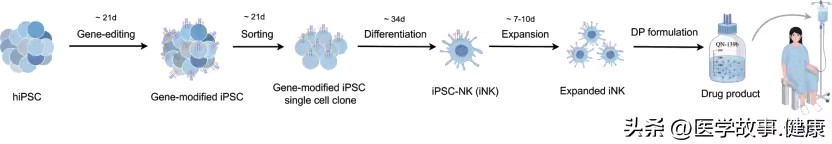

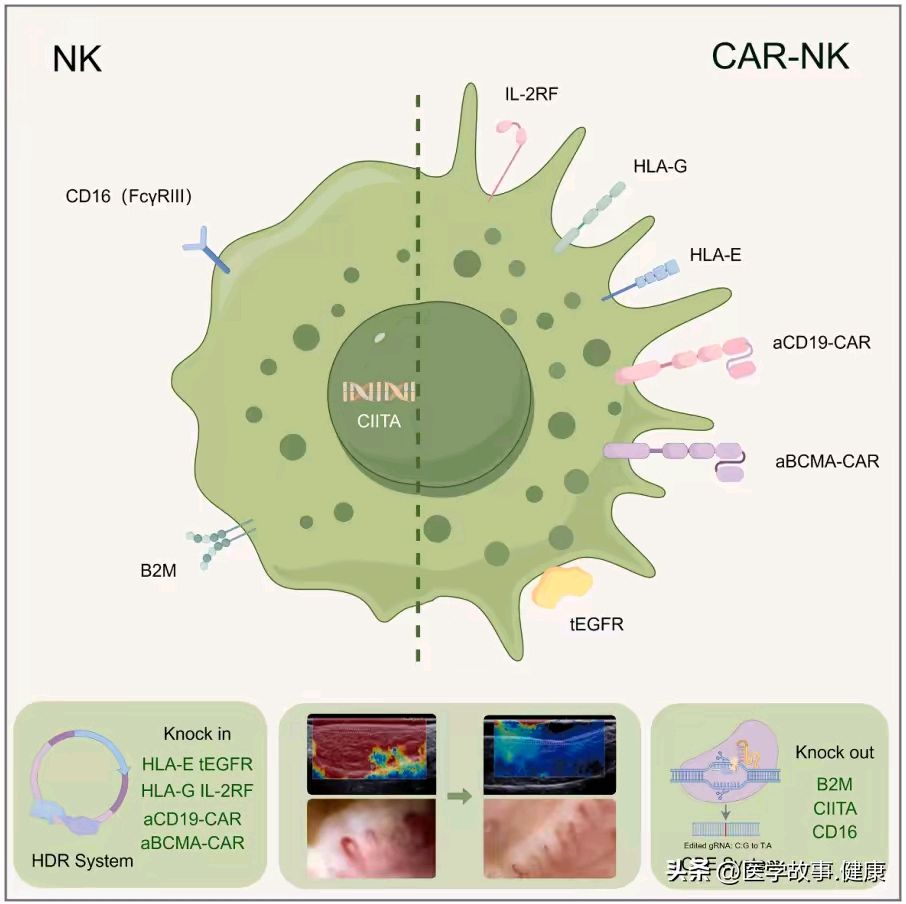

不同于 2024 年报道的 CAR-T 疗法,此次研究选择了自然杀伤细胞(NK 细胞)作为载体。“NK 细胞是免疫系统的‘巡逻兵’,无需预先致敏就能识别异常细胞,而且自带‘安全开关’,不会像 T 细胞那样引发细胞因子风暴。” 徐沪济解释。团队联合杭州启函基因,利用诱导多能干细胞(iPSC)技术,将健康人成体细胞重编程为具有无限增殖潜力的干细胞,再定向分化为表达 CD19/BCMA 双靶点嵌合抗原受体的 CAR-NK 细胞(QN-139b)。

这种 “现货型” 细胞产品解决了传统 CAR-T 的三大痛点:①无需提取患者自身细胞,制备周期从 2-3 周缩短至 72 小时;②通过基因编辑敲除 HLA-I 类分子,避免异体排斥反应,毒性反应发生率从 CAR-T 的 45% 降至 8%;③双靶点设计既能清除异常活化的 B 细胞,又能抑制成纤维细胞过度活化,实现 “免疫调节 + 抗纤维化” 双重功效。

二、技术突破:从 “实验室数据” 到 “临床奇迹”

(一)多基因编辑构建 “超级 NK 细胞”

在实验室里,QN-139b 展现出超越天然 NK 细胞的特性:

靶向精准度:CD19 靶点针对异常增殖的 B 细胞,BCMA 靶点锁定产生胶原的成纤维细胞,双靶协同使 B 细胞清除率达 92%,胶原合成抑制率提升 60%;

存活周期:通过敲除 PD-1 配体基因,CAR-NK 细胞在体内存活时间从 2 周延长至 8 周,持续释放干扰素 -γ 和肿瘤坏死因子 -α,重塑免疫微环境;

生产标准化:iPSC 来源确保细胞批次间差异<5%,单批次可生产 10^10 个细胞,满足万人级临床需求。

(二)首例患者的 “逆转之旅”

2023 年 10 月,张女士成为首位接受 QN-139b 治疗的 dcSSc 患者。回输细胞后第 7 天,她发现紧绷的面部皮肤开始变软;第 28 天,手指雷诺现象(遇冷变色)完全消失;6 个月后复查,肺部纤维化病灶缩小 40%,心脏射血分数从 45% 恢复至 58%。“现在能像正常人一样散步、买菜,甚至敢在冬天去公园了。” 她展示着逐渐恢复弹性的手臂皮肤。

临床数据显示,首批 12 例患者治疗后:

皮肤硬化评分(mFSS)从 18.7 降至 9.2(满分 32,数值越低病情越轻);

肺功能指标(FVC)提升 15%,6 分钟步行距离增加 120 米;

血清 Ⅰ 型胶原降解产物(PⅠCP)下降 55%,提示纤维化进程逆转;

治疗相关严重不良反应(≥3 级)发生率为 0,仅 2 例出现低热,48 小时内自行缓解。

三、机制解密:打开 “免疫 - 组织修复” 双重通路

(一)B 细胞谱系清除引发 “免疫重启”

通过单细胞测序,团队发现 QN-139b 不仅清除外周血中的异常 B 细胞,更能穿透组织屏障,对浸润在皮肤、肺脏的浆细胞产生 “定向爆破”。治疗后,患者体内产生抗核抗体(ANA)、抗 Scl-70 抗体等致病性抗体的浆细胞减少 89%,Th17 细胞(促炎细胞)比例下降 40%,而调节性 T 细胞(Treg)数量增加 3 倍,重建免疫耐受。

更关键的是,CAR-NK 细胞通过 BCMA 靶点与成纤维细胞表面的 BCMA 配体结合,激活下游 JAK-STAT 通路,使 α-SMA(肌成纤维细胞标志物)表达下降 75%,Ⅰ 型胶原合成基因(COL1A1)转录水平抑制 40%。这种 “免疫 - 纤维化” 双通路调控,首次在分子层面解释了组织修复的机制。

(二)血管新生带来 “生机重建”

硬皮病患者的血管病变曾被认为不可逆,但 QN-139b 治疗后出现惊喜变化:皮肤活检显示,毛细血管密度增加 35%,血管内皮生长因子(VEGF)水平升高 2 倍,内皮细胞凋亡率从 22% 降至 6%。“CAR-NK 细胞分泌的肝细胞生长因子(HGF)起到关键作用,它既能保护血管内皮,又能促进成纤维细胞凋亡。” 论文共同第一作者王晓冰副教授解释。

这种治疗效应呈现 “瀑布式” 连锁反应:血管通畅性改善→组织供氧恢复→肌成纤维细胞失活→胶原降解加速。在张女士的肺部 CT 上,那些曾被认为 “不可逆转” 的纤维条索状阴影,正被新生的肺泡组织逐步替代。

四、行业变革:从 “单一疗法” 到 “平台创新”

(一)开启 “现货型” 细胞治疗新时代

QN-139b 的成功标志着细胞治疗从 “个性化定制” 迈向 “工业化生产”。传统 CAR-T 细胞需从患者体内提取 T 细胞,体外改造后回输,不仅周期长、费用高(约 120 万元 / 次),还可能因患者自身细胞质量差导致治疗失败。而 iPSC 来源的 CAR-NK 细胞可提前制备并冻存,随时供患者使用,预计成本可降至 30 万元以下,且适用于病情紧急的患者。

这种 “现货型” 平台技术具有广谱适用性:针对系统性红斑狼疮、干燥综合征等同样以 B 细胞异常活化为主的自身免疫病,团队已启动 Ⅱ 期临床试验;通过更换靶点,CAR-NK 细胞还可用于治疗多发性骨髓瘤、卵巢癌等恶性肿瘤,展现出 “一技多用” 的潜力。

(二)改写风湿免疫病治疗指南

美国风湿病学会(ACR)主席 John Stone 评价:“这项研究突破了硬皮病治疗的‘不可能三角’—— 在有效控制免疫紊乱的同时,实现了组织修复和低毒性。” 以往被视为 “终末期” 的 dcSSc 患者,如今有了逆转病情的机会;更重要的是,其 “靶向清除 + 免疫重编程 + 组织再生” 的治疗理念,为类风湿关节炎、炎性肌病等复杂疾病提供了全新思路。

在上海长征医院的病房里,接受治疗的患者们组成了 “新生俱乐部”。他们定期分享皮肤软化的进展、肺功能改善的喜悦,更期待着这项中国原创的治疗技术能尽快惠及全球患者。徐沪济团队的实验室里,新一代 CAR-NK 细胞已完成基因优化,靶向范围从双靶点扩展至四靶点,对纤维化的抑制效率提升至 70%。

五、未来展望:从 “疾病治疗” 到 “健康重构”

当张女士在治疗 1 年后重新穿上婚纱,在镜头前展示不再僵硬的笑容时,这个场景成为医学进步的生动注脚。徐沪济教授在发布会现场强调:“我们不仅在治疗疾病,更在探索如何让受损的人体系统重新‘学会’自我修复。”

这项研究的意义远超硬皮病本身:它证明了 iPSC-CAR 平台在复杂疾病中的应用潜力,为细胞治疗从肿瘤领域向非肿瘤领域拓展奠定了基础;它揭示了免疫系统与组织修复的深层联系,推动医学研究从 “对抗疾病” 转向 “重构健康”;它更展现了中国团队在原创性临床研究中的实力 —— 从 2024 年的 CAR-T 到 2025 年的 CAR-NK,连续两年在《细胞》发表突破性成果,标志着中国风湿免疫病治疗已从 “跟跑” 迈向 “领跑”。

在《细胞》同期配发的评论中,德国马克斯・普朗克免疫生物学研究所主任 Alexander Rudensky 写道:“徐沪济团队的工作不仅是一项技术突破,更是一次理念革新。当我们学会利用免疫系统的自我调节能力,配合组织再生的内在机制,那些曾被视为‘不治之症’的疾病,终将成为医学史上的注脚。”

从实验室的 iPSC 克隆到患者体内的新生血管,从双靶点的分子设计到全身系统的功能重建,这项研究描绘了一幅精准医学的未来图景:通过细胞治疗技术,人类不仅能控制疾病,更能重启生命的自愈程序。正如徐沪济在采访中所说:“医学的终极目标,是让每个患者都能看见‘逆转’的可能。” 而 QN-139b 的故事,正是这种可能的开端。