医学故事.健康 中华医学会理事 神经外科教授

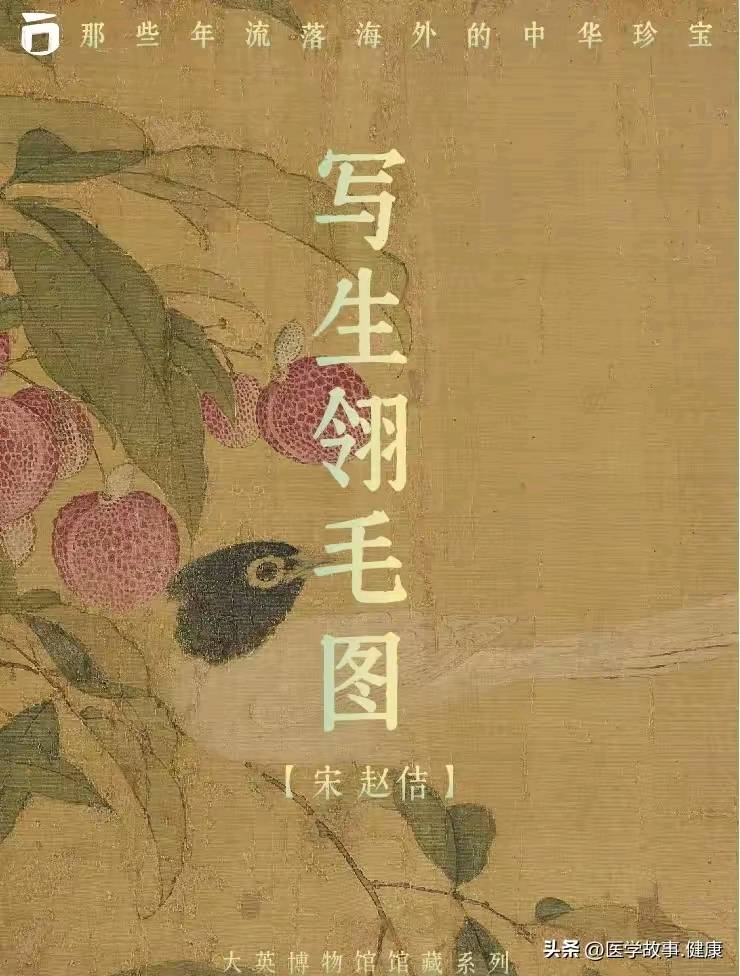

在世界艺术的长河中,中国古代绘画以其独特的审美与深厚的文化内涵独树一帜。大英博物馆所藏的传宋徽宗赵佶的《写生翎毛图》,宛如一颗璀璨的明珠,吸引着无数艺术爱好者与学者的目光。这幅画作承载着宋徽宗时期的艺术风尚、文化背景,以及画家本人卓越的绘画技艺,背后有着诸多引人入胜的前因后果。

一、宋徽宗与荔枝的不解之缘

宋徽宗赵佶,虽在政治上饱受争议,但在艺术领域却有着极高的造诣,堪称一位才华横溢的艺术家皇帝。他对各类艺术形式都有着浓厚的兴趣与深入的钻研,绘画更是他的挚爱。而荔枝,这一原产于中国南方的珍稀水果,在宋徽宗的生活与艺术创作中扮演了独特的角色。

荔枝在中国古代,因其甘甜的口感、艳丽的色泽以及生长地域的特殊性,一直被视为珍贵之物。早在汉代,就有关于荔枝的记载,汉武帝曾试图在长安种植荔枝,但未能成功。而宋徽宗则是史书记载中最早成功移植荔枝的皇帝。他对荔枝的喜爱溢于言表,曾在宣和殿前精心栽种荔枝树。当荔枝树开花结果,满树硕果累累时,宋徽宗欣喜万分,不仅写下了 “密移造化出闽山,禁御新栽荔枝丹” 的诗句,以表达内心的喜悦,还以画家的敏锐视角,将这一美妙的景象用画笔记录下来,创作了传世佳作《写生翎毛图》。

赵佶虽从未涉足闽地和岭南这些荔枝的原生之地,但凭借着对眼前荔枝树细致入微的观察,以及自身超凡的绘画天赋与技艺,在画中生动地描绘出了荔枝树的形态。画中的荔枝树栩栩如生,硕果饱满圆润,色泽鲜艳欲滴,仿佛能让人感受到那即将溢出的甜美汁水,足见他对描绘对象的深刻理解与精准把握。

二、宋徽宗绘画风格溯源

宋徽宗的绘画风格并非凭空产生,而是有着深厚的历史渊源与传承脉络。北宋宣和年间,宫廷画院的发展达到了前所未有的巅峰,而这一辉煌成就与宋徽宗的推动息息相关。赵佶在绘画题材上,对皇宫内院之物尤为关注,特别是花鸟画。宋代邓椿所著的《画继》中提到他 “独于翎毛,尤为注意”,《宣和画谱》所收花鸟画数量在各科中居于首位,可见他对花鸟画的青睐程度。

在艺术观念上,宋徽宗提倡形似与崇尚法度,强调写实的严谨态度。这一创作理念深受崔白、吴元瑜一派的影响,他们注重对自然的观察与写生,力求在作品中真实地展现物象的形态与神韵。赵佶继承了这一传统,并在此基础上加以创新。他一改以往宫廷绘画中精致富丽却缺乏生趣的刻板描摹,使画面充满鲜活、灵动之感。

例如他的《芙蓉锦鸡图》,用笔工细,设色艳丽,对锦鸡的刻画细致入微,无论是羽毛的质感,还是锦鸡的神态与动作,都表现得极为生动,充分展现了高超的写实技巧。画中锦鸡与蝴蝶相互呼应,动静结合,别有一番生趣。再看《梅花绣眼图》,梅枝瘦劲,疏花点点,玉蕊轻吐,一只绣眼鸟俏立枝头,顾盼四周,与清丽的梅花相映成趣。画面简洁却处处精致,所绘梅花为宫梅,精细纤巧且富贵高雅,代表了北宋宫廷的审美旨趣。这种对细节的极致追求与对物象神韵的精准把握,在《写生翎毛图》中也得到了充分的体现。

三、《写生翎毛图》绘画水平剖析

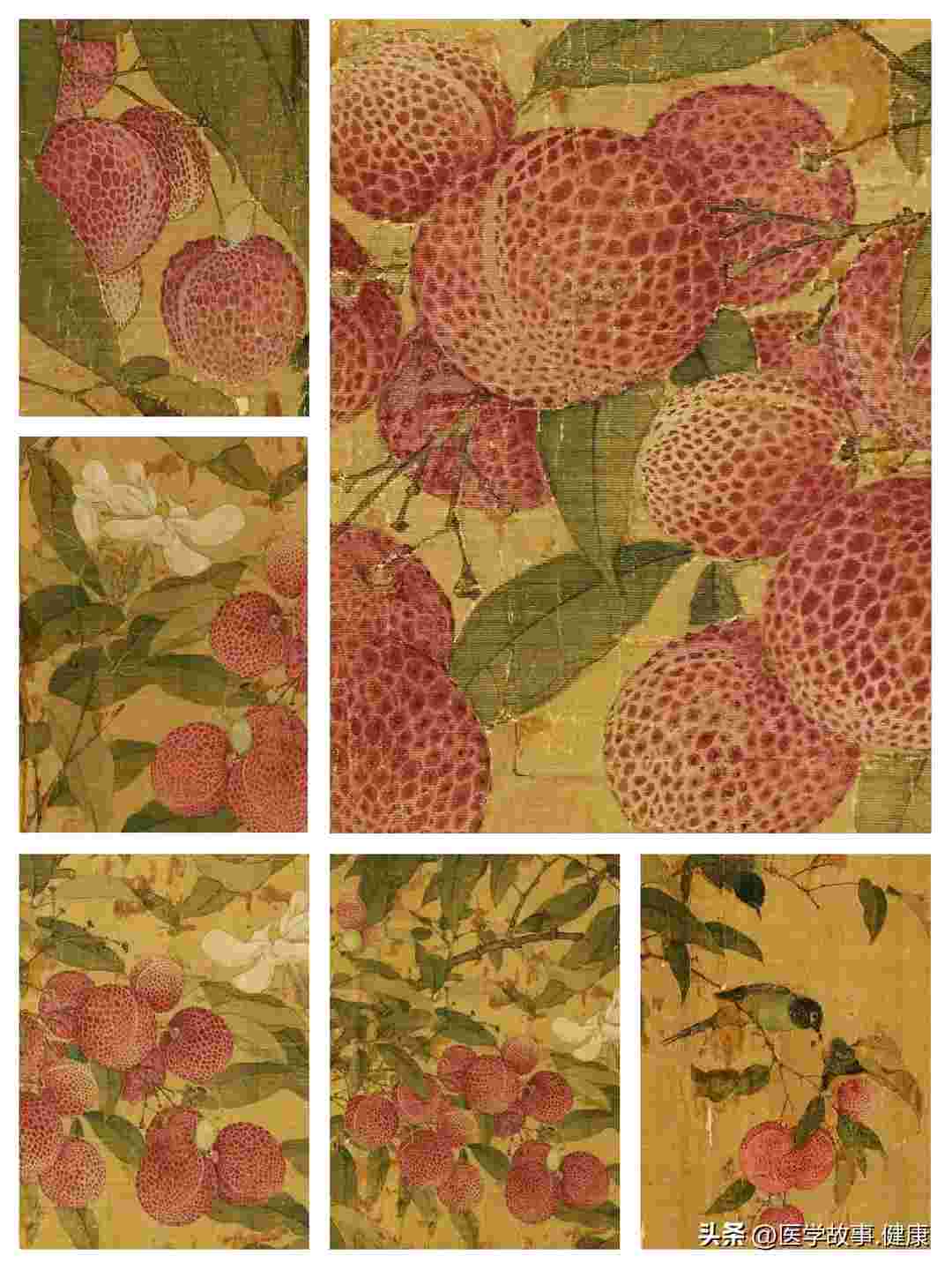

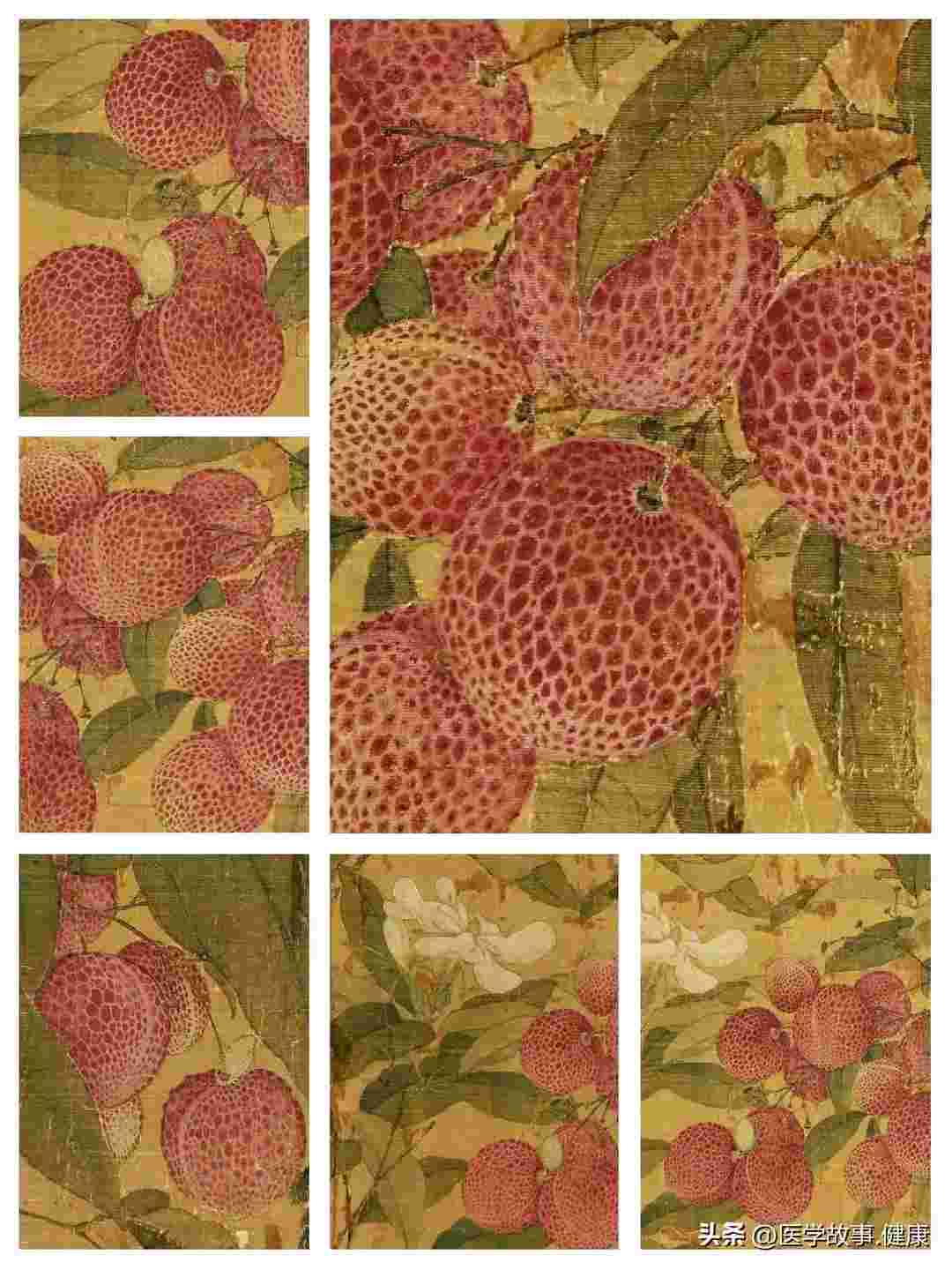

《写生翎毛图》为绢本设色画,尺寸为 26×281cm。展开这幅画卷,首先映入眼帘的是一棵枝繁叶茂的荔枝树,占据了画面的主体部分。宋徽宗以精湛的笔法,细腻地描绘出荔枝树的枝干、树叶与果实。枝干的线条刚劲有力,通过不同的用笔力度与墨色变化,生动地表现出枝干的粗细、纹理以及沧桑的质感,仿佛能让人触摸到岁月在其上留下的痕迹。

树叶的描绘更是精妙绝伦,画家运用丰富的色彩与细腻的笔触,将每一片树叶的形态、色泽和光影变化都展现得淋漓尽致。有的树叶正面朝上,颜色浓郁而鲜亮;有的树叶背面翻转,色泽则略显淡雅;还有的树叶在光影的映照下,呈现出半明半暗的效果,层次分明,立体感十足。在树叶的疏密安排上,画家也颇费心思,有聚有散,错落有致,既展现出荔枝树的繁茂生机,又营造出一种自然而和谐的美感。

荔枝果实的描绘堪称一绝。一颗颗饱满的荔枝圆润可爱,色泽鲜艳夺目。画家通过巧妙的设色,将荔枝外皮的红色表现得鲜艳而不失沉稳,仿佛能让人感受到其鲜嫩多汁的果肉。在果实的细节处理上,画家更是一丝不苟,细腻地描绘出荔枝外皮上的纹理,每一个凸起与凹陷都清晰可见,让人不得不惊叹于画家对细节的极致追求与高超的绘画技巧。

在荔枝树的枝叶间,数只鸟雀或栖息,或飞翔,或觅食,为整幅画面增添了灵动与活泼的气息。这些鸟雀的形态各异,栩栩如生。画家对鸟雀的羽毛、眼睛、爪子等部位进行了细致入微的刻画,羽毛的质感柔软而真实,眼睛明亮而有神,爪子的力度与形态也表现得恰到好处。它们的姿态生动自然,有的鸟雀回首顾盼,仿佛在与同伴交流;有的鸟雀振翅欲飞,展现出矫健的身姿;还有的鸟雀低头觅食,专注而可爱。这些鸟雀与荔枝树相互映衬,构成了一幅充满生机与活力的自然画卷。

从绘画技法上看,《写生翎毛图》融合了工笔与写意的手法。在对荔枝树和鸟雀的主体描绘上,画家运用了工笔重彩的技法,以细腻的线条勾勒轮廓,再通过层层渲染赋予物象丰富的色彩与质感,展现出严谨的法度与精湛的技艺。而在一些细节处理,如树叶的光影变化、枝干的纹理表现等方面,画家又巧妙地融入了写意的笔法,使画面在细腻中不失灵动,严谨中富有变化,体现了宋徽宗在绘画技法上的高超造诣与创新精神。

四、作品的历史流转

北宋末年,政治局势动荡不安,随着靖康之变的发生,北宋王朝覆灭,宫廷中的大量珍宝、书画等文物遭到洗劫与散失。《写生翎毛图》也未能幸免,在战乱中流离失所,开始了其漫长而坎坷的流转历程。

此后的数百年间,这幅作品的踪迹难以确切考证,它或许曾被不同的收藏家所珍视,静静地收藏于深宅大院之中;或许也曾在历史的风云变幻中历经波折,面临损坏与遗失的危险。但幸运的是,它最终得以保存下来,并在 1926 年进入了大英博物馆。

大英博物馆作为世界上最重要的博物馆之一,拥有丰富的文物收藏。《写生翎毛图》入藏大英博物馆后,得到了妥善的保管与研究。来自世界各地的艺术学者与爱好者有机会近距离欣赏到这幅中国古代绘画的杰作,它也成为了传播中国文化与艺术的重要载体,在国际艺术舞台上展现出独特的魅力。

然而,对于许多中国人来说,《写生翎毛图》流落在外,始终是心中的一份遗憾。近年来,随着中国综合国力的提升以及对文化遗产保护的日益重视,越来越多的人开始关注海外流失文物的回归问题。《写生翎毛图》作为中国古代绘画的重要代表作品之一,也引发了广泛的讨论与关注。人们期待着有一天,这幅承载着中华民族悠久历史与灿烂文化的艺术瑰宝能够回归故土,重新回到它原本所属的地方,让更多的中国人能够亲眼目睹其风采,感受宋徽宗绘画艺术的魅力。

五、作品在艺术史上的意义

《写生翎毛图》在艺术史上具有举足轻重的地位,它不仅是宋徽宗个人绘画艺术的杰出代表,更是北宋宫廷绘画乃至中国古代花鸟画发展的重要见证。

从宋徽宗个人角度来看,这幅作品充分展现了他在绘画领域的卓越才华与独特艺术风格。他对自然物象的敏锐观察力、对绘画技法的精湛运用以及对画面意境的精心营造,都在《写生翎毛图》中得到了完美的体现。通过这幅作品,我们可以深入了解宋徽宗的艺术观念与审美追求,感受到他对自然之美的热爱与敬畏之情。

在北宋宫廷绘画的发展脉络中,《写生翎毛图》是宣和画院艺术成就的重要体现。宋徽宗时期,宫廷画院在他的大力倡导与支持下,汇聚了众多优秀的画家,形成了独特的 “宣和体”。这种绘画风格强调形似与法度,注重写实,追求对自然物象的真实再现。《写生翎毛图》正是 “宣和体” 的典型代表作品之一,它对后世宫廷绘画以及花鸟画的发展产生了深远的影响。

从中国古代花鸟画的发展历程来看,《写生翎毛图》是花鸟画发展的一个重要里程碑。它在继承前人绘画传统的基础上,进一步创新与发展,将花鸟画的写实技巧与艺术表现力提升到了一个新的高度。画家通过对荔枝树和鸟雀的细腻描绘,不仅展现了自然物象的外在形态,更传达出了它们的内在神韵,使花鸟画不仅仅是对物象的简单描摹,更是一种对生命与自然的赞美与歌颂。

宋徽宗的《写生翎毛图》以其独特的艺术魅力、深厚的文化内涵和重要的历史意义,成为了中国古代绘画宝库中的一颗璀璨明珠。它穿越了千年的历史长河,至今依然散发着迷人的光彩,吸引着人们去欣赏、去研究、去品味。无论是对宋徽宗个人艺术成就的研究,还是对北宋宫廷绘画以及中国古代花鸟画发展的探讨,《写生翎毛图》都具有不可替代的价值。希望在未来的某一天,这幅流落在外的艺术瑰宝能够回归祖国,让更多的人领略到它的魅力,续写其辉煌的历史篇章。