医学故事.健康

在日常生活里,胸痛常常被人们不假思索地当作心脏病发作的危险信号。可事实上,并非所有的胸痛都源于心脏本身的问题。今天,就让我们一同走进一位 65 岁退休教师张先生的曲折求医历程,揭开一种极易被忽视的疾病 —— 脊柱源性心脏病的神秘面纱,深入了解这一病症背后的医学奥秘。

退休教师的 “心病” 困扰

张先生,一位辛勤耕耘教育事业多年的退休教师。退休后的他,依然笔耕不辍,长期伏案写作的习惯,不知不觉间让他饱受颈胸腰椎问题的折磨。近三年来,一种莫名的痛苦悄然缠上了他。他反复出现胸骨后压榨性疼痛,这种疼痛仿佛一只无形的大手,紧紧揪住他的胸口,并且还常常放射至左肩和上肢,让他苦不堪言。每当平卧时,疼痛就会变本加厉,甚至还伴随着心悸、气短等症状,仿佛有一块巨石压在胸口,令他呼吸都变得艰难起来。

这些症状与典型的心绞痛极为相似,这让张先生和家人都忧心忡忡。为了缓解疼痛,张先生尝试使用硝酸甘油,然而,硝酸甘油只能部分缓解疼痛,却无法消除那如影随形、持续不断的心悸。更让大家感到困惑的是,当张先生进行冠脉 CTA 检查时,结果显示他的心脏血管完全正常,这就如同在迷雾中前行,让病因愈发扑朔迷离。

脊柱问题如何 “伪装” 成心脏病?

带着满心的疑惑,张先生进一步接受详细检查。这一次,医生发现了关键线索,张先生的胸椎(T3 - T5 节段)存在明显骨质增生,颈腰椎也有椎间盘突出的情况。医生通过仔细查体,进行胸廓挤压试验,结果呈阳性(+)。综合这些检查结果,医生最终给出了明确诊断 —— 张先生患的是脊柱源性心脏病。这是一种极为特殊的疾病,由脊柱退行性病变,如骨质增生、椎间盘突出等,刺激交感神经所引发,进而产生类似心脏病的症状。

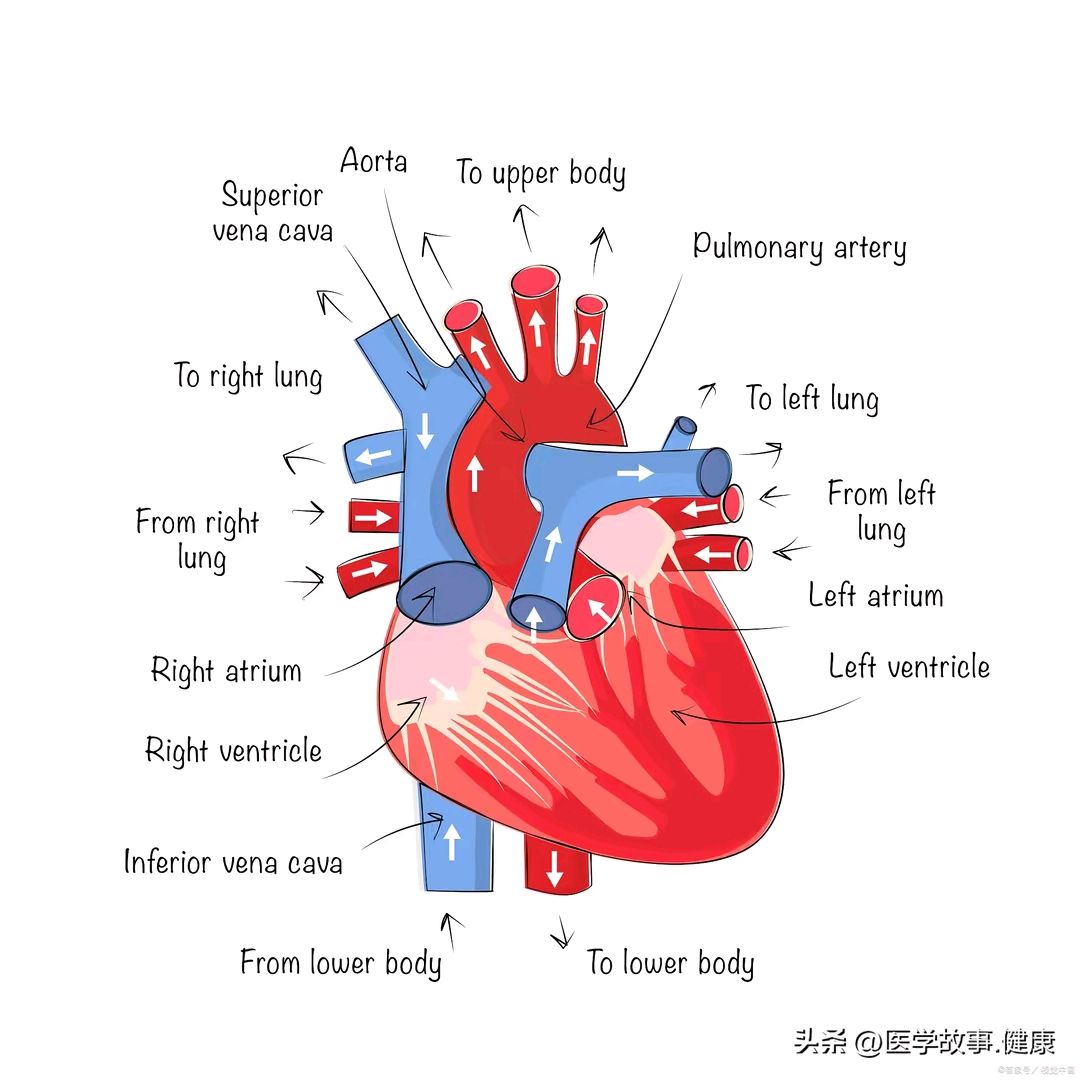

要理解脊柱源性心脏病的发病机制,我们得先了解脊柱与心脏之间那复杂而微妙的神经联系。人体就像一个精密的仪器,各个部分之间相互协作、紧密关联。在我们的身体里,胸椎或颈椎一旦发生病变,就如同多米诺骨牌被推倒第一张,可能刺激交感神经链。交感神经链就像是身体内的一条信息高速公路,当它受到刺激后,会错误地发出一系列信号,引发类似心绞痛的症状,如胸痛、胸闷,甚至还可能导致心律失常,出现心悸等情况。这种由于神经传导异常导致的疼痛,在医学上被称为 “牵涉痛”。它就像一个狡猾的 “伪装者”,常常误导患者和医生,使得正确诊断困难重重,极易延误病情。

如何区分 “真假心绞痛”?

在临床上,区分脊柱源性心脏病引发的 “假心绞痛” 与真正的心绞痛至关重要,这关系到患者能否得到及时、准确的治疗。一般来说,可以从疼痛特点和影像学检查及查体两方面入手。

从疼痛特点来看,脊柱源性心脏病引发的疼痛通常与特定体位有关。比如,当患者改变姿势,如从站立到平卧,或者长时间保持某种姿势后,疼痛可能会出现或加重。而且这种疼痛往往在背部更为明显。而真正的心绞痛,多在情绪激动、剧烈运动等情况下发作,发作时患者会感觉呼吸受限,疼痛常放射至左臂,给人一种强烈的压迫感。

影像学检查和查体则是更为精准的鉴别方法。冠脉 CTA 能够清晰地显示心脏血管的状况,而胸廓挤压试验对于判断是否存在脊柱问题具有重要意义。就像张先生,他的冠脉 CTA 结果正常,这基本排除了心脏血管本身的病变。而胸椎 X 线和颈椎 MRI 检查,明确显示出他的骨质增生和椎间盘突出问题,再加上胸廓挤压试验呈阳性(+),这些证据如同拼图的碎片,完整地指向了脊柱源性心脏病的诊断。

治疗:从 “心” 到 “脊” 的全面管理

对于脊柱源性心脏病的治疗,需要采取全面、综合的管理策略,从针对脊柱病变和心脏症状管理两方面同时发力。

针对脊柱病变

手法治疗:新医正骨疗法是一种行之有效的治疗手段。它就像一位经验丰富的工匠,通过巧妙的手法调整脊柱内外平衡失调,精准地纠正错位的椎体。这种疗法能够从根本上改善脊柱的力学结构,减轻对神经的压迫,为后续的康复打下坚实基础。B

药物治疗:在急性期,非甾体抗炎药能够迅速发挥作用,有效缓解炎症,减轻疼痛。中药包熥敷治疗则借助中药的药力,起到活血化瘀、舒筋活络的功效,帮助改善局部血液循环。营养神经药物也不可或缺,它能够滋养受损的神经,促进神经功能的恢复,让神经信号能够正常传导。B

物理治疗:物理治疗方法多样,如牵引、按摩、理疗等。这些治疗手段能够减轻神经压迫,促进局部血液循环,缓解肌肉紧张,就像给疲惫的身体做了一次全方位的放松和修复。B

康复锻炼:遵医嘱进行个性化颈背部肌肉训练至关重要。通过有针对性的锻炼,能够增强脊柱周围肌肉的力量,为脊柱提供更稳定的支撑,从而加强脊柱的稳定性,减少脊柱病变的复发风险。B

心脏症状管理

虽然张先生的心脏本身没有器质性病变,但心脏症状仍不容忽视。定期监测心电图是必不可少的环节,通过心电图,医生能够及时捕捉心脏的电活动变化,一旦发现异常,可及时调整治疗方案。在日常生活中,如果出现心脏不适症状加重等情况,张先生应立即寻求医疗机构的专业诊疗,确保心脏健康得到有效保障。

生活方式调整:为脊柱健康保驾护航

除了医学治疗,生活方式的调整对于张先生的康复和预防疾病复发也起着关键作用。

首先,要坚决避免久坐久站。长时间保持同一姿势,会给脊柱带来巨大的压力,加速脊柱退变。张先生应每 1 小时就起身活动一下颈肩部,简单的伸展动作,如轻轻转动头部、耸耸肩等,都能有效缓解脊柱的疲劳。

选择合适的枕头床垫也至关重要。枕头和床垫就像脊柱的 “亲密伙伴”,合适的它们能够贴合人体的颈椎腰椎曲度,为脊柱提供自然、舒适的支撑,帮助维持脊柱的正常生理曲线。

控制体重同样不容忽视。体重超标会增加脊柱的负荷,就像给脊柱压上了额外的重担。通过合理饮食和适度运动,保持健康的体重,能够大大减轻脊柱的压力,降低脊柱源性心脏病的发病风险。

给 “久坐族” 的健康警示

张先生的故事,就像一个警钟,为我们这些长期伏案工作的 “久坐族” 敲响了健康警示。在现代社会,长期伏案工作、低头玩手机等不良习惯十分普遍,这些习惯就像隐藏在暗处的 “健康杀手”,可能在不知不觉中加速脊柱退变,为 “隐形心病” 埋下祸根。为了保护我们的脊柱健康,不妨从以下几个方面入手。

保暖是关键的第一步。要避免风寒湿的刺激,这些外界因素就像寒冷的 “入侵者”,会让肌肉韧带变得紧张,影响脊柱的正常功能。在寒冷的季节,注意增添衣物,尤其是保护好颈肩部和腰部;在潮湿的环境中,尽量保持身体干燥。

坚决避免久坐,每 1 小时起身活动 5 - 10 分钟。可以利用这短暂的时间,做一些简单的颈部后仰和肩部绕环运动,让僵硬的肌肉得到放松,促进血液循环。

还要避免单侧负重,像单肩背包、手提重物等行为,都会打破身体的平衡,给脊柱带来不均匀的压力。尽量保持双臂平衡动作,减轻脊柱的负担。

适度锻炼也是增强脊柱稳定性的重要方法。可以选择一些有规律、循序渐进的运动,如平板支撑,它能够有效锻炼核心肌群,为脊柱提供有力支撑;游泳,在减轻脊柱压力的同时,还能锻炼全身肌肉;八段锦,动作舒缓,能够调节气息,增强身体柔韧性;走路训练,简单易行,有助于提高身体的协调性和脊柱的稳定性。

定期体检同样不可或缺。对于长期伏案工作者,建议每年进行一次脊柱检查。通过专业的检查,能够及时发现脊柱的潜在问题,采取相应的治疗和预防措施,将疾病扼杀在萌芽状态。

结语:及时就医,避免误诊

脊柱源性心脏病的诊断并非易事,它需要正骨科、心内科、影像科等多学科的专家携手协作,共同抽丝剥茧,才能揭开疾病的真相。如果出现心前区疼痛,颈背部疼痛反复发作,心率快慢不一,强迫体位,口服硝酸甘油 5 分钟无效,心电图正常等情况,一定要提高警惕,立即到正骨科就医。

张先生的案例,就像一本生动的医学教材,告诉我们医学是一门复杂而精细的科学。“胸痛” 这个看似简单的症状,背后的原因可能多种多样,未必就是心脏本身的问题。通过全面检查和精准治疗,张先生最终成功摆脱了胸痛的困扰,重获健康生活。这也提醒着我们,关爱脊柱,就是在保护我们的 “第二心脏”。让我们从日常生活的点滴做起,重视脊柱健康,为自己的身体筑牢一道坚实的健康防线。