医学故事.健康 中华医学会理事 神经外科教授

在人类社会的认知活动与思想发展进程中,“我们所谓的见解,不过是复述别人的答案” 这一现象广泛存在,同时,思想教育、宗教情怀、舆论战等议题也与之紧密交织。这些看似零散的观点背后,蕴含着深刻的心理学、社会学与哲学原理,值得我们从科学角度深入剖析。

从认知心理学角度来看,人类见解易受他人影响有着内在的心理机制。个体的认知资源是有限的,为了快速处理大量信息,大脑会采用启发式策略 ,即认知捷径。这使得人们在面对复杂问题时,倾向于借鉴他人已有的观点和结论,而非耗费大量精力独立思考。例如在信息爆炸的网络时代,面对海量的新闻与观点,人们往往选择相信权威人士或大多数人的看法,以节省认知资源。同时,人类具有从众心理,这是一种为了获得群体认同和归属感而不自觉与群体保持一致的心理倾向。社会心理学家所罗门・阿希的线段判断实验充分证明了这一点,在群体错误判断的影响下,即使答案显而易见,仍有许多参与者选择从众。这种心理使得个人见解容易被群体观点所裹挟,成为对他人答案的复述。

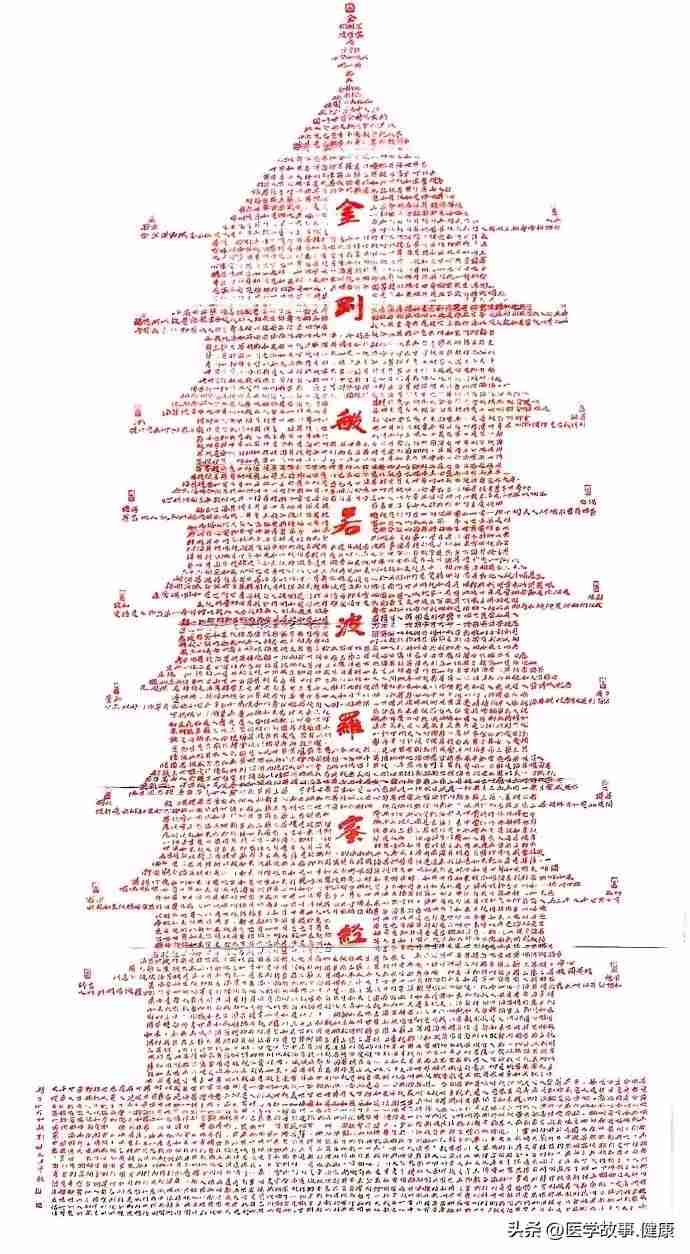

思想教育作为塑造个体与社会思想观念的重要途径,其过程充满挑战。从教育学原理出发,思想教育需要打破个体原有的认知框架,构建新的价值体系和思维方式,这必然会遭遇个体的认知惯性与情感抵触。就像一座宝塔,思想教育是一个从底层基础逐步向上构建的漫长过程,需要教育者具备深厚的专业知识、坚定的信念与持久的耐心。以学校的思想道德教育为例,要让学生真正理解并践行正确的价值观,不能仅靠简单的说教,而是需要通过多样化的教学活动、长期的行为引导以及榜样示范等方式,逐步渗透。然而,由于个体的差异性,每个受教育者对思想教育内容的接受程度和转化效果都有所不同,这进一步增加了思想教育的难度。

宗教情怀则为部分人在艰难的思想探索之路上提供了强大的精神动力。从宗教学与心理学的交叉视角来看,宗教情怀本质上是个体对超越性精神追求的体现,它能给予人们内心的安宁、归属感和使命感。那些在思想教育道路上选择坚持的人,往往受到宗教情怀中对真理、善良和精神升华的执着追求所驱动。例如,历史上许多宗教改革家与思想家,尽管面临重重阻力与迫害,依然坚守自己的信仰与理念,他们的行为并非出于功利目的,而是源于内心深处对精神价值的坚定信仰。宗教并非简单意义上的敌人或朋友,它更像是一面镜子,引导人们进行深刻的自我认识。通过宗教的教义、仪式和修行,个体能够反思自己的行为、欲望和思想,照见内心深处的自我,从而实现精神层面的成长与超越。

在社会层面,舆论战如同一张无形的罗网,深刻影响着人们的认知与见解。从传播学和社会学角度分析,舆论是社会群体意见的公开表达,而舆论战则是各方为了争夺话语权、塑造社会共识而进行的博弈。在信息传播过程中,舆论能够通过重复、情感渲染、议程设置等手段,潜移默化地影响公众的认知和判断。例如,在一些热点事件中,不同的利益群体通过媒体、社交平台等渠道传播各自的观点,试图引导舆论走向,使公众接受自己所传达的 “答案”。这种舆论的引导往往会形成一种强大的社会压力,让个体在不自觉中放弃独立思考,选择从众,从而导致大多数人的见解成为对特定舆论观点的复述。

而关于 “皇帝的新衣” 这一隐喻,从社会权力与话语建构的角度来看,它揭示了社会中权力对认知和话语的操控现象。在权力结构中,掌握权力的一方往往能够定义什么是 “正确”、什么是 “可接受” 的观点。那些敢于说出真相、挑战既有话语体系的人,可能会被视为威胁,遭到打压和排斥,被贴上 “暴民” 等负面标签;而那些能够按照权力要求和主流话语体系来表达观点,对 “新衣” 进行华丽形容的人,则会被视为符合规范,受到认可和嘉奖。这种现象使得人们在表达见解时,更多地考虑外界的评价和权力的导向,而非基于事实和独立思考,进一步加剧了见解的同质化和对他人答案的复述。

当我们意识到 “我们才是那个问题,解决我们比寻找解决之道容易太多了” 时,实际上是在反思人类自身的认知局限和行为模式对社会问题解决的阻碍。从系统论的观点来看,个体是社会系统的基本组成部分,个体的认知和行为模式会相互影响,形成复杂的社会现象。要真正解决社会中的思想认知问题,不能仅仅从外部寻找解决方案,更需要从个体自身出发,提升认知能力,培养独立思考的习惯,增强对各种信息和观点的批判性思维。这虽然是一个艰难的过程,但却是实现思想进步和社会发展的必经之路。

综上所述,“我们所谓的见解,不过是复述别人的答案” 这一现象背后,涉及认知心理、思想教育、宗教情怀、舆论传播以及社会权力等多个层面的因素相互作用。理解这些因素,有助于我们更清晰地认识自身的认知局限和社会思想发展的规律,从而在复杂的社会环境中保持独立思考,推动思想教育的进步,促进社会的良性发展。