乡韵

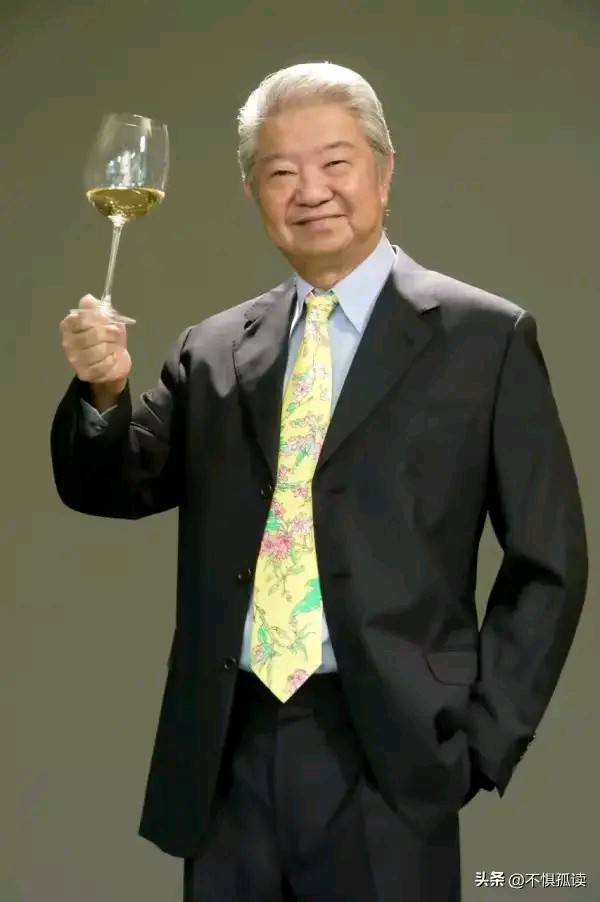

惊闻蔡澜先生于2025年6月25日在香港养和医院离世,享年83岁。遵照他的遗愿,一切从简……。可这消息传来,还是让无数喜爱他的人,心头猛地一震,好似生活里突然缺了点什么,空落落的,满心都是哀伤与不舍。

第一次认识蔡澜先生,是在他的美食节目里。那时候,我跟着他的镜头,满世界地跑,看他在日本街头,对着一碗拉面大快朵颐。那拉面,汤头醇厚,面条爽滑,几片叉烧肉和一把葱花,简单却诱人。他吃得投入,边吃边讲,从拉面的制作工艺,到背后日本的饮食文化,听得我入了迷,仿佛自己也坐在那小店,鼻尖萦绕着拉面的香气。还有在意大利,他拿起一块披萨,拉丝的芝士,丰富的馅料,每一口都吃得满足,也把意大利人对美食的热爱,讲得绘声绘色。他的节目,没有一点架子,就像和邻居家的长辈一起出门觅食,自在又亲切。高档餐厅里,他能品出大厨的心思;街边摊前,他也能找到让人惊艳的美味。

他对美食的热爱,透着一股孩子气的执着,和汪曾祺先生对生活里那些寻常吃食的钟情很像。汪曾祺写故乡高邮的鸭蛋,“筷子头一扎下去,吱的一声,红油就冒出来了”,简单几个字,鸭蛋的鲜香就活灵活现。蔡澜也是,他写美食,不只是写味道,更写背后的故事、人情。他自创的猪油拌饭,看似简单,实则满是讲究。米饭要用好米,煮得颗粒分明;猪油得是自己精心炼制的,雪白纯净;酱油得是头抽,香醇浓郁;再撒上一把鲜嫩的葱花,搅拌均匀,每一粒米都裹着油香,那香味,隔着屏幕都能闻到。他说,这一碗猪油拌饭,是他的至爱,是能让他吃了感激流泪的美味。为了找到最正宗的味道,他跑遍大街小巷,不放过任何一家可能藏着美味的小店。

他对美食的这份热忱,源于对生活最本真的热爱。他的文字,也像他的人一样,随性又洒脱。他在《明报》开的专栏“草草不工”,名字看着随意,内容却满是智慧。他写美食,写人生,写男女情感,每一篇都像是和老友在深夜里聊天,没有一点保留。他写人生,“人生意义到底是什么呢?吃得好一点,睡得好一点,多玩玩,不羡慕别人,不听管束,多储蓄人生经验,死而无憾,这就是最大的意义吧,一点也不复杂。”读着这些文字,就好像他坐在对面,笑着劝你别把生活想得太复杂,好好享受当下才是最重要的。

1989年,他和黄沾、倪匡一起主持的《今夜不设防》,那节目简直就是个传奇。节目里,他们三个老爷子,没有一点拘束,喝酒、聊天,话题一个比一个大胆。张国荣在节目里自曝初夜,张曼玉坦言“选港姐就是贪慕虚荣”,周润发翘着腿聊吻戏细节。他们在镜头前,真实得可爱,把娱乐圈的那些事儿,还有人生的酸甜苦辣,都毫无保留地展现出来。蔡澜在里头,幽默、博学,总能把气氛调节得恰到好处。

如今,蔡澜先生走了,可他留下的那些美食记忆,还有他对生活的态度,永远不会消失。他让我们知道,生活里的幸福很简单,可能就是一碗热气腾腾的猪油拌饭,一本有趣的书,或者是和朋友的一次畅谈。他的文字、他的节目,就像一道道光照进我们平凡的生活,提醒我们,要用心去感受生活的美好,去热爱每一个当下。就像汪曾祺先生的文字,温暖了无数读者的心,蔡澜先生的精神,也会一直陪着我们,在我们面对生活的琐碎和烦恼时,给我们力量,让我们也能像他一样,识饮识食,尽享人生 !

作者 : 乡韵

蔡澜:活色生香一浮生

南洋初绽

1941年,蔡澜生于南洋新加坡,祖籍广东潮州。这南洋之地,像汪曾祺笔下的高邮,是一方孕育烟火与故事的水土。蔡澜原名蔡南,因避讳长辈改名,恰似水乡里那些因俗改名的旧事,带着家常温度。他父亲是“大华戏院”经理,家就住戏院三楼,这环境让他如鱼得水,日日与电影相伴。他上午中文学校、下午英文学校,还痴迷美术老师的粉彩画,14岁就在《南洋商报》发影评,恰似汪老笔下少年对生活的热忱探索,在文字、影像、绘画里,早早埋下对世间万象好奇的种子。父母爱旅游,讲旅行趣事,父亲写旅游诗篇,拓宽他视野,他还在家庭舞会做饮料爱上酒,这南洋岁月,是他人生的“端午鸭蛋”,红油初冒,满是生趣。

影海游弋

16岁,蔡澜赴日本,入日本大学艺术学部电影科编导系。半工半读的他,负责日本外景工作,后任邵氏驻日经理,买日本电影发行香港。1963年定居香港任邵氏制作经理,从杂物学起,第一部负责的《飞天女郎》,到用面粉替雪景拍《独臂刀》,像汪曾祺写烹饪变通,他在电影里“就地取材”。向邵逸夫谏言拍《裸尸痕》,二十天拍完,口碑不俗,又连拍两部,在日本取景多部影片,这期间的摸爬滚打,是影海弄潮的“一蔬一饭”,积累着光影经验。

后来邹文怀创嘉禾,蔡澜先被邵氏调回,后入嘉禾。邹文怀给自由空间,他带成龙等赴巴塞罗那拍《快餐车》等,世界成片场。拍《重案组》借九龙城寨爆破拍摄,大胆又有创意,像汪老写美食的奇妙做法,在电影里玩出“新花样”。创办“大路”公司,合拍特效片、情色片,支持蓝乃才,监制《力王》用漫画沟通,让暴力美学留名。在嘉禾做到副总裁,却因看透电影需兼顾太多,发现最爱成最不喜,转身离开,恰似汪曾祺笔下人物,洒脱自在,不恋虚名浮利,遵循内心去留。

美食江湖

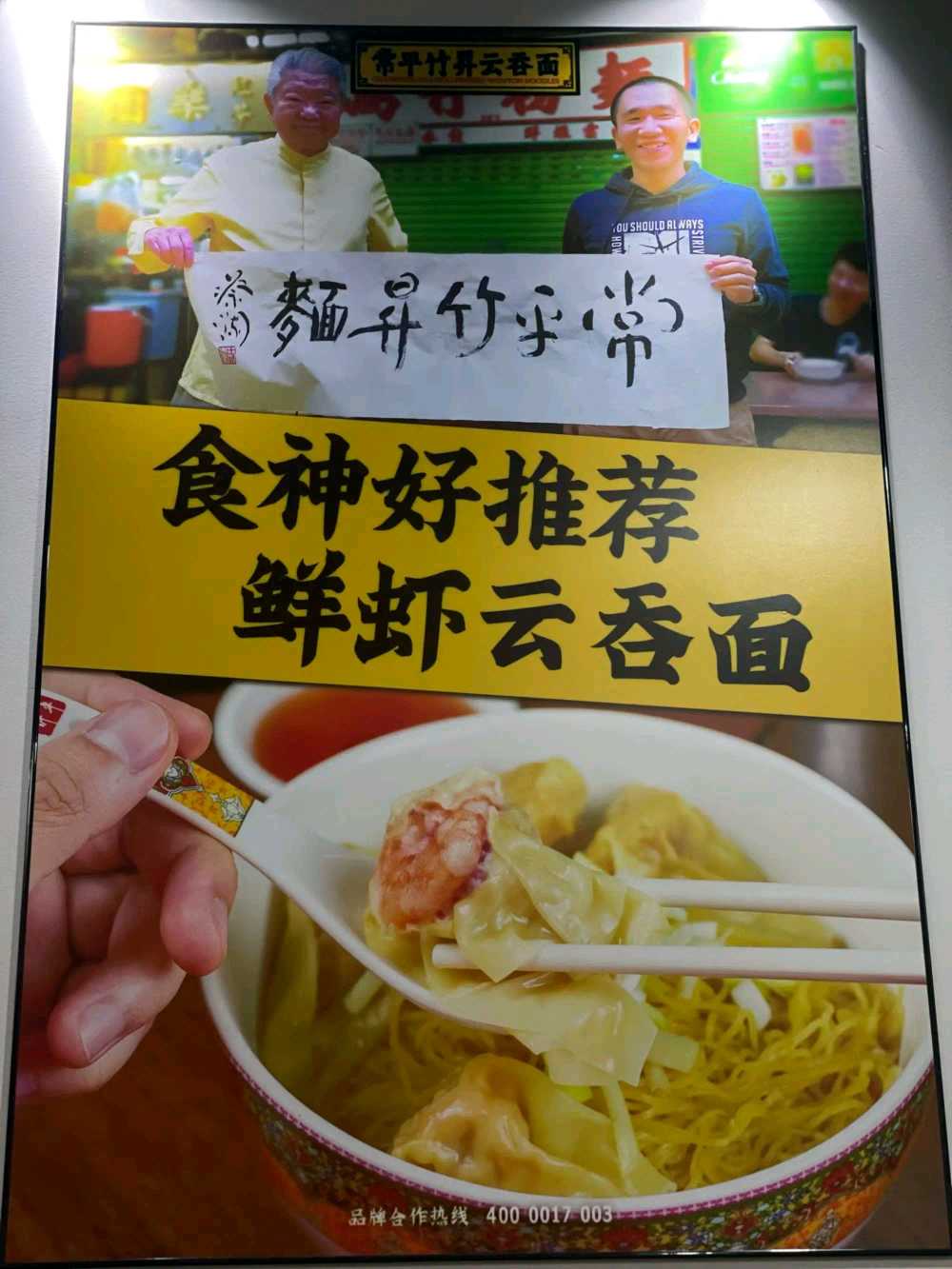

蔡澜踏入美食界,始于带父母在香港酒楼的糟糕体验。他一怒写文,却开启饮食文化启蒙,成“香港初代美食博主”,像汪曾祺因对食物的爱,写下诸多美味文字。他不挑昂贵名店,研究好吃本质,自掏腰包点评,风格自成一派。为找最美味云吞面,走遍港澳穗;为寻越南牛肉河粉,跑法、美、港,终在澳大利亚得偿所愿,这股子较真,像汪老写鸭蛋要选高邮双黄,对美食的执着藏着对生活的深情。

他写猪油捞饭活色生香,列为“死前必吃清单”首位;把“生死恋”化作咸鱼酱捞饭,平凡酱汁与热饭交融,是最踏实的人间滋味,如同汪曾祺写家常菜,在朴素里见真章。帮金庸把“二十四桥明月夜”从虚构变现实,金华火腿嵌豆腐煨煮,让美食成文化交融的妙笔,恰似汪老笔下美食与文学、人情的交织,吃的是味,更是故事与意趣。

文字天地

20世纪80年代,经倪匡介绍,蔡澜与金庸相识,在《明报》开“草草不工”专栏,实则斟字酌句、反复修改。他文字海纳百川,写日常琐事、人生百态,声名鹊起,与金庸、倪匡、黄沾并称“四大才子”,如同汪曾祺的文字,平淡里藏生活真味,读者爱读。他写作话题广,食物点评、吃喝玩乐、男女情感皆有,高产期每日报纸专栏、兼顾六七本杂志写作,出书超200本,和李碧华、亦舒成天地图书“台柱”,这文字耕耘,像汪老笔耕不辍,用文字记录、分享对世界的感知。

商与旅途

经商首桶金来自“暴暴茶”,他发现日本缺普洱茶,加玫瑰做罐装饮料,1992年创公司,抽税百万。后开“蔡澜美食坊”,香港、深圳分店,亲自选店;2007年成立旅游公司,带队尝美食,10天两次带团赴日本冈山品水蜜桃,把对美食、旅行的爱,化作商业与体验的结合,像汪曾祺笔下的市井生意,带着生活气息,不刻意雕琢,顺喜好而为。

电视与友

1989年,他与黄沾、倪匡做《今夜不设防》,无所不谈,收视率破纪录,BBC拍专题,好友赞他:黄沾视其为最值得信赖之人,倪匡言其看世人不论利害,只求真心喜欢,这友情岁月,像汪曾祺写与友人的交往,随性又真挚。他主持旅游美食节目,《蔡澜叹世界》等尽显美食家、旅游家风范,2012年任《舌尖上的中国》总顾问,陈晓卿评他学识渊博、乐观豁达、好奇对世界,如同汪曾祺的通透,在节目里传递对生活的热爱。

豁达人生

2025年6月25日,蔡澜于香港养和医院安详离世,享年83岁。他一生无子女,却活色生香,如他所言“要吃的吃过,要玩的玩过,走得潇洒” 。他看淡生死,“I live before(我活过)”,像汪曾祺历经坎坷仍热爱生活,蔡澜把对美食、电影、文字、旅行的热爱,融入生命每段旅程,虽已离世,却如汪老的文字与人格,留人间真味,让后来人在回忆他的“吃喝玩写”里,懂得好好生活、拥抱热爱,是对生命最好的作答,这平淡又精彩的一生,恰似汪曾祺笔下的“人间草木”,各有姿态,各藏深情,在岁月里长青,供人品味、怀想。