湿疹

入伏第三日,日头把青石板路烙得发烫,槐树影却在诊所檐下晃成碎金。竹帘半卷,药香混着暑气漫出来,檐角铜铃被热风拂得叮当响。李婶撩开帘子进来时,手不住往裤腿上蹭——腕子上的红疹子亮得刺眼,像浸了水的朱砂,边缘还泛着晶亮的水疱。

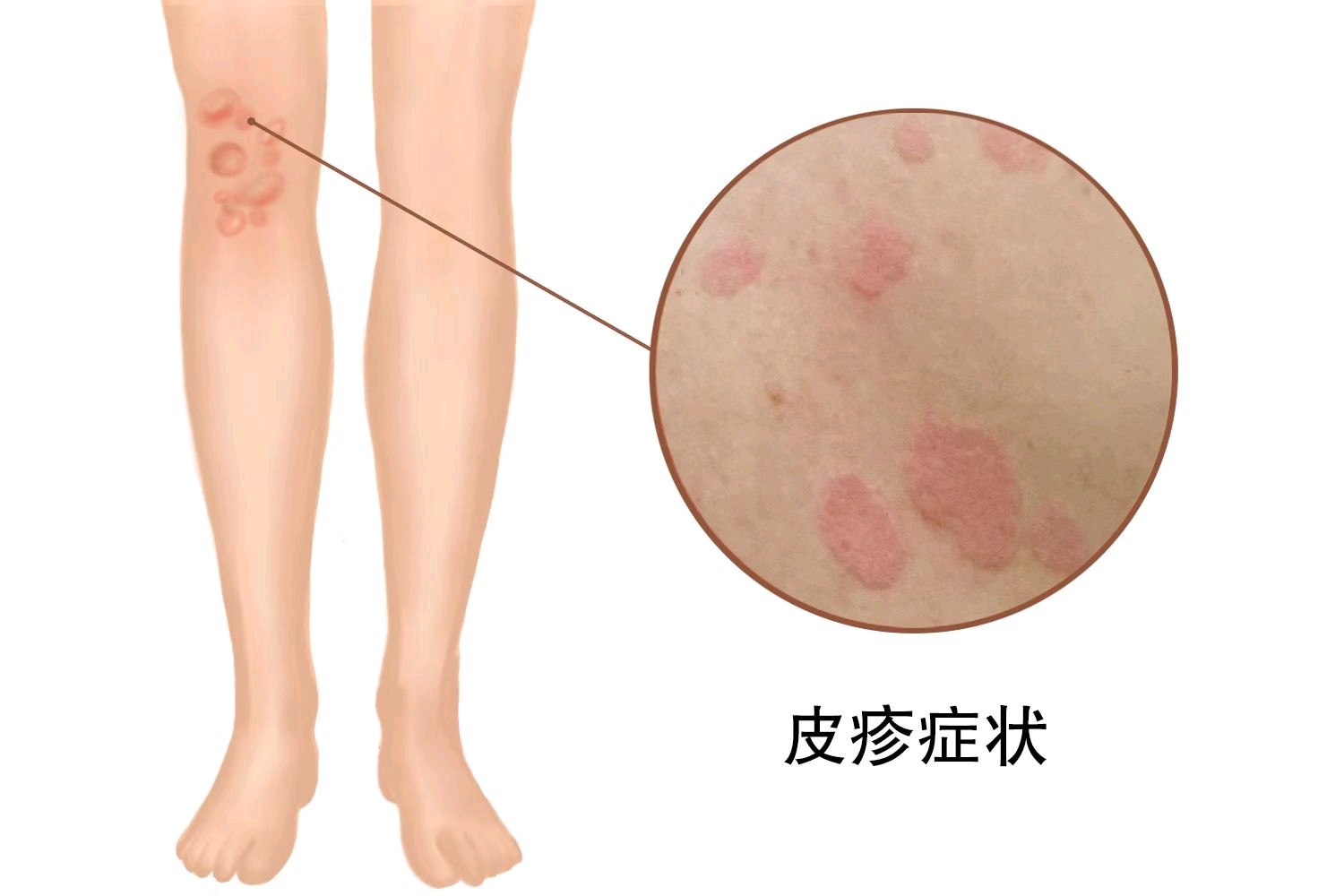

“陈大夫,您瞅瞅,这疹子又发了。”李婶往藤椅上一坐,裤脚卷到膝头,小腿肚上连片的红斑直往下渗黄水,“天越热越痒,抓得皮破了还淌水,夜里翻来覆去睡不着,连蒲扇都握不住。”

陈大夫熟稔地搭上她的脉,指尖先触到脉管里的浮滑,再看舌苔:白腻中带些黄,像沾了泥浆的荷叶。“今年冰西瓜吃得多吧?”

李婶不好意思地笑,眼角笑出细纹:“天热,就好这口,冰镇绿豆汤也灌了不少。昨儿还跟对门张姨说,喝冰的才凉快。”

陈大夫转身从药柜里取了个青瓷盏,捻入几片藿香、佩兰,沸水冲开:“先喝口茶,解解暑气。西医讲湿疹是皮肤屏障坏了,汗液里的盐分、代谢物刺激皮肤,加上过敏原一搅和,炎症就起来了。中医呢,暑湿交季,您又贪凉伤了脾,脾像个漏了的竹筐,运化不了水湿,湿邪就往皮肤钻,和暑热一裹,变成湿热,疹子能不疯长?”

李婶捧着茶盏啜了口,想起去年的糗事:“去年我用滚水烫痒处,以为能杀杀‘热毒’,谁晓得越烫越痒,整片皮都烂了。”

“热水烫洗就像拆城墙。”陈大夫拿过诊桌上的琉璃瓶,倒出些透明膏体,“皮肤屏障本是保护墙,您把墙拆了,过敏原、病菌全涌进来。西医现在讲究修复屏障,这保湿乳就像给城墙补砖,洗完澡赶紧涂,别等皮肤干了。”

说话间,药碾子开始碾动,紫苏叶、地肤子的清香混着碾轮的吱呀声漫开。陈大夫又取了张草纸,写下四妙丸加茯苓、白术的方子:“脾得补,湿才能化。这药里的苍术、黄柏,专清湿热;牛膝引药往下,治您腿上的疹子。再教您个外洗方,马齿苋、黄柏、苦参各30克,煎水放温了敷,清热燥湿的。”

李婶盯着竹筐里的草药,忽想起什么:“陈大夫,西医开的激素药膏,真能用?我听人说用了会烂脸。”

陈大夫笑着指了指墙上的宣传册:“激素是把双刃剑,用对了是利器。您这急性期的湿疹,弱效激素药膏能快速消炎,就像给皮肤灭火。只要遵医嘱,薄薄涂一层,不会依赖的。倒是您总挠,指甲里藏着菌,抓破了易感染,得把指甲剪短。”

接下来的日子,诊所檐下常能看见李婶的身影。她不再贪凉,把冰西瓜换成温茶,绿豆汤也煮得稠稠的。煎药时,药香漫过弄堂,街坊们撞见了,总笑她“成了半个药罐子”。外洗的草药水敷在皮肤上,凉丝丝的,痒意渐消,水疱也慢慢收了口。

处暑前,李婶再来时,腕子和小腿的皮肤已光洁如初,只余淡淡粉痕。她抱着个竹篮,里头躺着炒薏米、山药片:“陈大夫,听您的话,薏米炒过才健脾,我今儿个炒了些,您也尝尝。”

陈大夫接过竹篮,指尖触到炒薏米的温香,忽想起医书上的话:“湿疹虽小,却牵系着饮食、起居、体质。西医治表,修复屏障、抗炎止痒;中医治里,健脾利湿、清解暑热。说到底,人得顺应时节,别和天地较劲。”

李婶望着檐外的槐树,叶间漏下的阳光已不似伏天那般暴烈,风里竟有了丝凉意:“如今才知道,夏天也能过得清清爽爽。往年总嫌暑气恼人,竟没发现槐花香里,藏着这么多治病的门道。”

暮色漫过青石板路时,诊所的竹帘轻轻放下,药香却还在弄堂里游弋。铜铃又响了两声,像是在应和远处渐弱的蝉鸣——原来治湿疹的道理,早藏在夏去秋来的时序里,藏在医患絮语的温凉间,藏在一碗健脾茶、一贴外洗方的寻常烟火中。