脑血管意外后的觉醒-叙事医学故事

师大中文系的教研室里,旧火墙烘出暖烘烘的潮气,周教授的藤椅早被暖气片焐出细密的裂纹,像他烟盒里永远填不满的空缺。九月末,雁鸣湖的芦花飘成雪,他伏在老榆木桌上改小孟的论文,烟蒂在烟灰缸里堆成小土包,旁边搪瓷缸泡着冻梨,水珠顺着缸沿往下滑,洇湿了《人间词话》的书角。

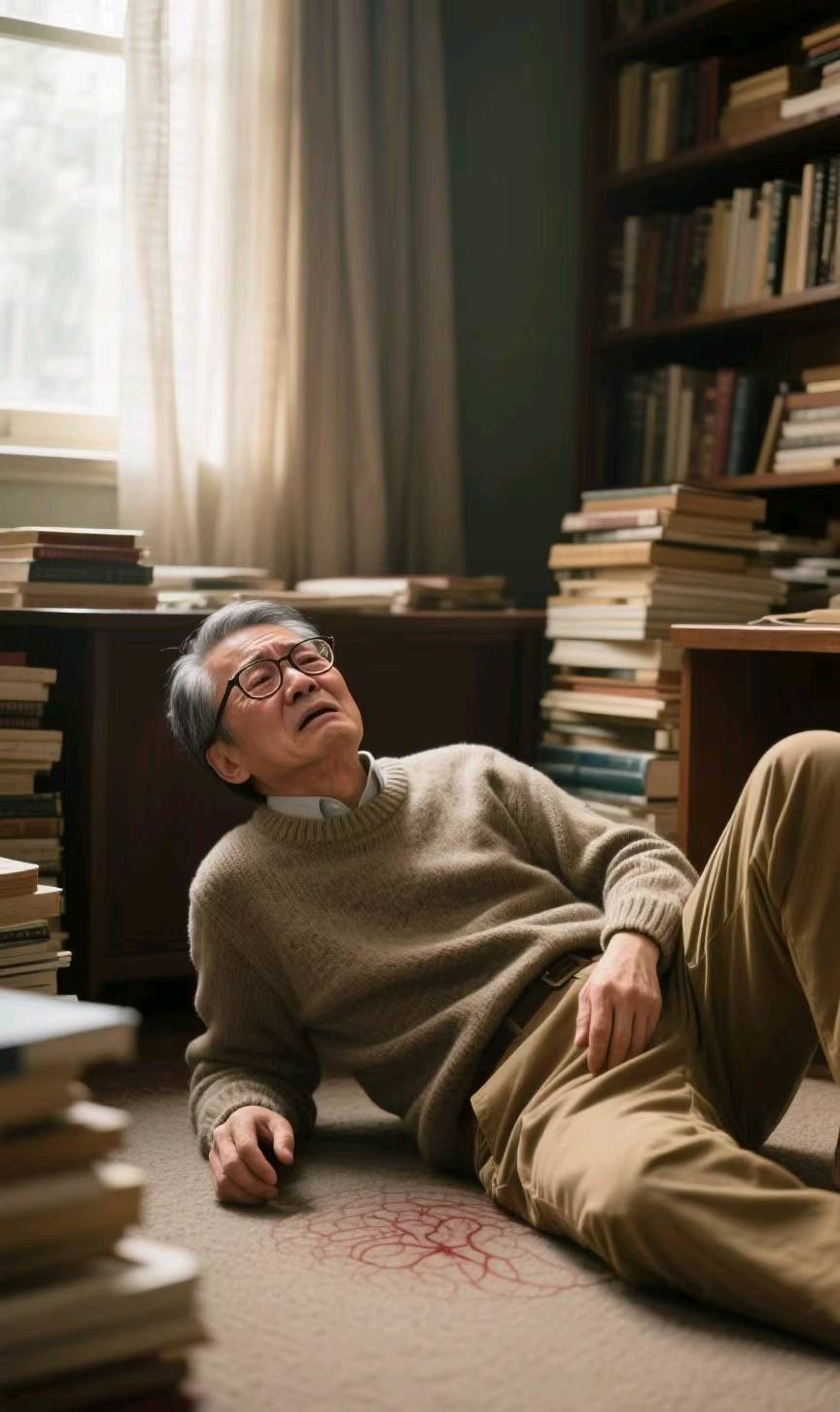

红笔悬在“意境”二字上猛地僵住,周教授右手指尖发木,嘴角往耳根撇,活像被冻硬的粘豆包。泼翻的茶水在稿纸上晕开,染黑了“性灵说”,倒比他批注的墨团更浓。“先生!”小孟推门取资料,慌得碰翻墙角腌酸菜的玻璃罐,酸水漫过《全唐诗》的书脊——那本总被他当体检表书签的旧书,纸页间还夹着去年的血脂报告,边角早被烟火烧出焦黄的卷边。

120的警笛碾过桂林路的冰碴子,急诊室里,年轻医生举着CT片,东北口音脆生生:“您瞅,脑血管像雁鸣湖的冰窟窿,血栓把道儿堵死了,脑细胞要憋死!黄金4.5小时,得溶栓!” 周教授迷糊间想:冰窟窿里的鲫鱼,该也甩着尾巴乱撞,缺氧得浮了头吧?

溶栓药液顺着留置针爬进血管,他恍惚跌回三十年前——雁鸣湖刚结薄冰,他和学生凿开冰面捞鲫鱼,哈尔滨啤酒藏在棉袄里,瓶壁凝着白霜,冻得牙床咯咯打架。那时血管里的“冰面”还脆,如今早结了厚痂:高血压是暖气片崩了扣,热水呲得满楼道都是;烟酒是腌酸菜的老缸漏了汤,把血管腌出黑锈;熬夜改论文是后半夜捅炉灰,火星子溅进血管里,结成冰碴子,血栓便横在那儿,像根冻硬的笤帚疙瘩。

校医院的病房挨着锅炉房,窗外的爬墙虎早被霜打蔫,卷成枯脆的纸筒。小孟推周教授去雁鸣湖看野鸭子,康复师递来握力球:“把它当冻柿子,夹进《世说新语》当书签。” 周教授的左手像块冻僵的粘糕,指节绷得发亮,总把球往袖子里藏,他笑骂:“比带博士生答辩还艮啾(固执)!” 可当小孟念起手稿里“月映万川,处处皆圆”,左手竟慢慢把球拢住——原来神经也通着东北的暖气,字句焐化了冰封的筋脉。

主治医生举着冻梨打比方:“教授,您血管里结了冰嘎达(斑块),就像冻梨芯子烂了,一化就堵路。高血压是暖气片压力大,崩开管子;烟酒是腌咸菜的老缸漏汤,泡烂血管;熬夜捅炉灰,火星子溅血管里结冰,全催着血栓‘上冻’呢。” 周教授望着窗台上的降压药,想起总把体检表夹在《全唐诗》里,书页间那抹淡红的异常指标,像根扎进眼的冰刺,悔得牙根发酸。

康复室里,学生们轮流念手稿,墨香混着酸菜味。小孟发现,先生讲“疏影横斜水清浅”时,左手能微微颤动,比画出柳枝在风雪里的佝偻;说到“大江东去,浪淘尽”,僵硬的右腿竟能下意识地打起拍子,像极了旧年春节敲冰尜的节奏。直至念到那句“小舟从此逝,江海寄余生”,周教授突然开口,声音带着冰面开裂的脆响:“该把‘江海’换成‘雁鸣湖’。湖底的血管,也得化化冰啊。”

出院那天,教研室的烟缸换成冻柿子盘,霜白的果皮下透着蜜色。墙上贴了血压监测表,红笔标着醒目的刻度,像极了他批注论文时的狠劲。周教授在雁鸣湖芦花下开讲户外课,白絮飘在讲稿上,沾湿了“道法自然”四个字。他说:“病后方读《养生主》,才懂庖丁解牛要‘因其固然’。血管里的冰溜子(冰柱),化了才通。别学我,烟当笔帽使,酒作暖炉汤——冻梨吃多了寒,可也别拿命当腌缸!” 学生们哄然失笑,有人悄悄将手边的咖啡杯换成保温杯,里头浮着几粒枸杞,书包侧袋还藏着半块冻柿子,冷硬的棱角蹭着帆布,像在提醒某个冻僵的清晨。

如今,周教授那把藤椅边,青瓷茶盏悄然取代了烟缸的位置。他时常静坐湖边,看冰层在春日下迸出蛛网般的裂纹,听野鸭子扑棱棱掠过水面。对围坐的学生们说:“血栓,不过是没化透的冰嘎达;血管堵了,脑子的文章就冻住了。咱们得化了这冰,字里行间,才能透出光来。” 学生们默默点头,湖面微风乍起,漾开圈圈涟漪,惊醒了水中野鸭子沉静的倒影。

雁鸣湖水底暖意初生,冰层深处传来细碎而密集的爆裂声,那是冰在解体,是冬的锁链寸寸断裂。周教授独立水畔,凝视着冰面蛛网般蔓延的裂痕,如同感知自己血管内那些顽固斑块正一点点消融。偶有学生身影掠过,手中提着保温的枸杞茶与血压计,年轻的面庞上,悄然沉淀着与年龄尚不相称的沉着微笑。他知道,这深湖之下纵横的血管,终将不息地流淌着属于雁鸣湖的永恒诗行。

湖心的残冰彻底消融那日,周教授在藤椅中轻轻摇荡,学生们诵读他批注的声音如清泉流淌。远处,不知何处传来一阵清亮的鸟鸣,跃过湖面,仿佛无数双手掌,在为这迟暮之年的深刻觉醒,热烈地鼓响。教研室里,烟缸彻底成了冻柿子的容器,菊花茶的清香漫过旧火墙,墙上的血压表静静记录着每一次跳动——那是生命重启的韵律,比任何论文的标点都更郑重。

作者 :乡韵