今天是第十个“中国航天日”,主题“海上生明月 九天揽星河”既呼应了中华民族千年探月梦想,也展现了新时代航天事业接续奋进的壮阔图景。结合当前航天动态与未来规划,可从以下方面解读这一主题:

一、主题内涵:传统与未来的交融

“海上生明月”出自张九龄诗句,寓意对浩瀚宇宙的浪漫畅想;“九天揽星河”化用毛泽东“可上九天揽月”,体现了中国航天从追梦到圆梦的跨越。这一主题既传承了文化基因,也昭示了航天强国建设的坚定步伐,正如习近平总书记强调的“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦”。.

二、航天成就与当前任务

1. 神舟二十号再叩苍穹

今日酒泉卫星发射中心成功发射神舟二十号载人飞船,乘组由陈冬(指令长)等组成,将与神舟十九号乘组实现“太空会师”,开展空间科学实验、出舱活动等任务。这是中国空间站应用与发展阶段的第五次载人飞行,驻留时间约6个月。

2. 科学实验突破

本次任务聚焦生命科学领域,以斑马鱼、涡虫等为研究对象,延续前期果蝇实验的成功经验。同时,我国航天出舱活动技术已达国际先进水平,累计完成20次出舱。

三、未来蓝图:迈向深空的新征程

中国航天已制定系统性规划:

- 探月工程:2026年前后发射嫦娥七号,2028年发射嫦娥八号,2030年前实现载人登月,2035年建成国际月球科研站基本型;

- 载人登月:长征十号火箭、梦舟飞船等关键装备进入初样试验阶段,已完成高空空投、着陆器热试验等关键技术验证;

- 国际合作:港澳航天员预计2026年首飞,中巴航天员合作项目启动,多国参与中国空间站任务磋商中。

四、精神传承与全民参与

航天日不仅是航天人的纪念日,更是全民科普的契机。通过航天文化艺术论坛、青少年科普活动等,激发社会创新热情。正如神十九乘组从空间站发回的寄语:“航天精神代代相传,红色基因已融入血脉”。南京等地正通过产业生态优化(如AG600飞机研发、航天技术转化)推动航天技术融入区域发展。

星辰大海的征程中,中国航天正以“自立自强”的姿态,书写更多东方传奇。欲了解任务详情,可参考等来源。

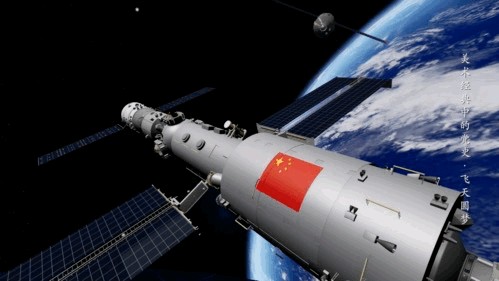

中国空间站作为国家太空实验室,当前在载人任务、科学实验、国际合作及未来规划等方面均取得显著进展,以下为最新动态的梳理:

一、载人航天任务动态

1. 神舟二十号在轨任务

神舟二十号载人飞船于2025年4月23日(第十个“中国航天日”)成功发射,乘组由指令长陈冬(第三次执行任务)、航天驾驶员陈中瑞和航天飞行工程师王杰组成。任务重点包括:

- 空间站轮换:与神舟十九号乘组完成在轨交接,驻留约6个月;

- 出舱活动与实验:开展舱外设备安装、科学实验操作,并验证新型失重防护技术;

- 国际合作载荷:承担巴基斯坦航天员联合飞行任务的前期准备。

2. 常态化运营能力

自建成以来,中国空间站已安全运行1300余天,累计21名航天员进驻,单次乘组最长驻留192天,常态化生活与科研能力持续提升。

二、科研突破与应用转化

1. 生命科学实验

- 生物再生研究:利用斑马鱼、涡虫等模型,探索微重力环境下的组织再生机制;

- 太空育种:第三代“太空水稻”完成全生命周期培养,获得可应用于地面的新种质资源;

- 干细胞研究:在国际上首次实现空间人胚胎干细胞分化为造血干/前体细胞,为再生医学提供新方向。

2. 物理与新技术突破

- 微重力物理:实现空间冷原子干涉陀螺技术,为高精度导航奠定基础;

- 材料科学:开展高温超导材料空间制备实验,推动新型材料研发。

3. 民生技术转化

航天技术已辐射至医疗、农业等领域,如骨丢失对抗仪用于骨质疏松防治,航天育种成果惠及民生。

三、国际合作与航天员培养

1. 中巴联合任务

巴基斯坦1名航天员将于2025年以载荷专家身份参与短期驻留,执行巴方科学实验,包括航天医学和空间生物学项目。

2. 港澳航天员进展

港澳载荷专家已完成适应性训练,预计2026年执行首次飞行任务,承担空间站实验操作。

3. 多国参与计划

中国正与多国磋商空间站科研合作,未来或形成“太空联合国”式国际合作平台。

四、未来规划与深空探索

1. 载人登月进程

长征十号火箭、梦舟飞船等关键装备进入初样试验阶段,计划2030年前实现载人登月,2035年建成国际月球科研站。

2. 空间站长期运营

未来10-15年将实施千余项研究,涵盖深空探测、空间技术验证等领域,持续产出重大科学成果。

中国空间站正以“自立自强”为核心,通过技术创新与国际协作,持续拓展人类对宇宙的认知边界。更多任务细节可参考国家航天局及载人航天工程办公室官方发布。

中国空间站作为国家太空实验室,其科研成果转化已形成多领域、多层次的辐射效应,涵盖生命科学、材料技术、航天医学等多个方向,并建立了产学研协同的创新机制。以下是主要进展和案例:

一、生命科学与医学应用

1. 骨丢失对抗技术

针对航天员长期失重导致的骨丢失问题,自主研发的骨丢失对抗技术已应用于航天任务防护,同时推广至地面老年骨质疏松症患者的治疗。

2. 干细胞与再生医学

在国际上首次实现空间人胚胎干细胞分化为造血干/前体细胞,为血液疾病治疗提供了新思路,并推动生物制造业发展。

3. 太空农业与生态系统

完成水稻从种子到种子的全生命周期培育,获得可大田种植的“太空水稻”新种质资源,为深空探测粮食生产奠定基础;斑马鱼培养实验为构建空间生态系统提供技术支撑。

二、材料科学与新技术突破

1. 高性能材料研发

在微重力环境下制备出新型红外探测器材料(铟砷锑)、拓扑超导单晶、抗辐射镁合金等,已应用于卫星热管、柔性太阳翼等航天器件,并推广至新能源汽车零部件制造。

2. 空间物理技术转化

空间冷原子干涉陀螺技术为高精度导航提供新方案;斯特林热电转换技术效率达国际先进水平,支撑未来深空探测任务。

三、航天技术民用化与产业辐射

1. 航天育种产业化

累计育成240多个主粮品种、400多个果蔬花卉新品种,年增产粮食约26亿公斤,创造经济效益超3600亿元。

2. 民生技术转化

航天传感器、精密仪器技术应用于医疗设备(如骨密度检测仪)、农业监测系统等,提升地面行业技术水平。

四、转化机制与政策支撑

1. 产学研协同创新

通过跨学科联合(如高校、科研院所与企业合作)、政府引导资金投入、知识产权保护等机制,加速成果落地。

2. 国际技术共享

中巴联合航天员任务、多国参与空间站实验,推动技术标准互认与数据共享,形成“太空联合国”式合作平台。

五、未来规划与挑战

- 重点方向:计划未来10-15年实施千余项研究,聚焦哺乳动物太空孕育、空间生态系统等前沿领域。

- 技术瓶颈:需进一步优化空间实验数据的地面验证流程,扩大企业参与度,解决成果转化周期长的问题。

中国空间站通过“上天”与“入地”的结合,不仅推动了航天技术进步,更在医疗、农业、能源等领域形成实际生产力,成为科技强国战略的重要支点。更多案例可参考国家航天局及载人航天工程办公室的官方发布。