诗句含义

“勤靡余劳,心有常闲”意思是一辈子勤勤恳恳,不遗余力地劳作;心灵却能保持宁静,少一些非分之念,拥有悠闲自在的状态。

体现的陶渊明精神特质

安贫乐道

“箪瓢屡罄,絺绤冬陈”表明陶渊明生活贫困,饭筐水瓢常常空无一物,冬天还穿着夏天的葛布衣服。但他依然能“勤靡余劳”,在这样艰苦的生活中坚持辛勤劳作,体现出他安于贫困、不因物质匮乏而放弃生活的精神。

精神超脱

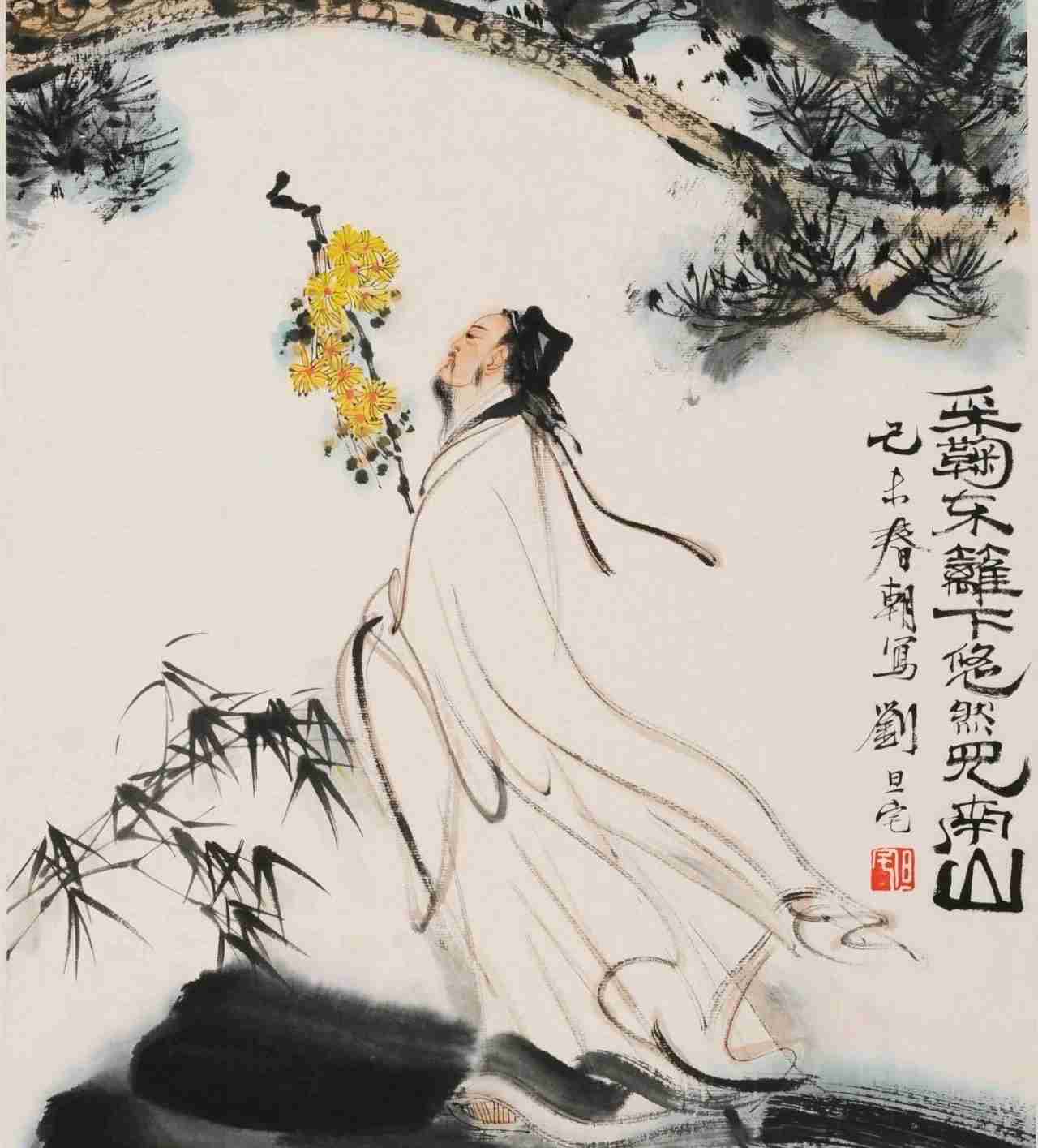

“心有常闲”体现了他在劳作之余,心灵能够不为外物所扰,享受内心的悠闲,在贫困生活中找到精神寄托和内心的平衡。如他在《归园田居》其三“种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违”中,虽田间劳作辛苦,却能自我排遣,使心灵得以安顿,有了“带月荷锄归”的闲适感觉。

诗句评价

梁启超在《陶渊明之文艺及其品格》一文中,将“勤靡余劳,心有常闲。乐天委分,以至百年”十六字作为陶渊明“人格的总赞”,是对陶渊明精神特征的总体概括。

与传统文化的联系

这两句话与《周易》“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”血脉贯通。“勤靡余劳”就是陶渊明化的“自强不息”,“心有常闲”就是陶渊明化的“厚德载物”。“心有常闲”不是简单的闲逸,而是在厚德载物基础上,一个人能像地一样敞开胸怀,容纳万物,与万物融为一体,遇到事情不会被堵塞抑郁,能摆脱负面情绪,从而保持心有余闲。

现实意义

在现代社会,“勤靡余劳”提醒人们要勤劳努力,通过辛勤劳动创造幸福生活。从古至今,勤劳都是受人称道的美德,在传统家教家风中,“勤劳”被置于重要地位;在为官从政中,“清、慎、勤”也被作为官箴世代流传。而“心有常闲”则启示人们在忙碌的生活中要保持内心的平静,不过分追求物质和功名利禄,减少非分之念,找到内心的平衡和精神寄托。

陶渊明作品中的自然观

崇尚自然、抱朴归真

陶渊明诗文中的自然观核心是崇尚自然、抱朴归真。他名潜,字渊明等,自号五柳先生,是东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家,也是中国第一位田园诗人,有《陶渊明集》。他弃官归隐田园,追求一种自然质朴的生活状态。

具体体现

提倡躬耕自食其力

他认为把自食其力的劳动作为最符合自然的原则。在《庚戌岁九月中于西田获早稻》中提到“人生归有道,衣食固其端,孰是却不营,而以求自安”,意思是人生所归,归向于道,但不管归向什么道,首先要吃饭穿衣,所以经营衣食是归道的起点,躬耕劳动是实践自然之义的开端。

对农村自然景色和生活的喜爱

他的作品展现出对农村景色和悠然自得心情的赞美。如《归园田居》其一,诗人对草屋茅舍、榆柳桃李、远村炊烟、鸡鸣狗吠进行白描,呈现出一幅农村恬静美好的风情画卷,让人感受到他对田园风物由衷的喜爱和深深的依恋之情,其纯净的心地和平静的心境与简朴恬静的田园风光交融为一。

对农业劳动和农民友谊的歌咏

以《归园田居》其三为代表,他用极大的热情歌咏了农业劳动以及劳动中与农民建立的友谊。尽管早出晚归、收获不丰盛,但他心情舒畅,“带月荷锄归,夕露沾我衣”生动地展现了农耕生活的实景实情,背后隐含着农耕与官场两种生活的对比,以及对理想人生的追求。

反映农村的现实状况

部分作品也反映了农村的凋敝和自己的窘困,如《怨诗楚调示庞主簿邓治中》,从诗中可以隐约看到战争和灾害对诗人个人的困厄以及农村经济的破坏、美好生活的损蚀,体现了他对自然环境下农村现实的关注。

思想根源与影响

时代背景影响

他生活在两晋时代,王朝不断更迭,政治斗争异常残酷,他希望在田园劳动中找到生活的快乐和心灵的慰安,将田园作为归宿和寄托,这种时代背景促使他形成崇尚自然的观念。

哲学思潮影响

当时是中国历史上儒、道失衡的时代,两汉儒学经历今文经学而后是古文经学的转变,他生活在这样的哲学氛围中,追求一种独立于现实功利之外的逍遥世界,这也影响了他自然观的形成。

对后世的影响

他对自然本体的回归,使他与自然物态产生审美投入关系,田园风光描写达到主客体合一的境界,自然景物染上鲜明的主体色彩,有一种生命的充实感。他的作品表现出光明峻洁的人格和崇高的人格魅力,其诗“发纤浓于简古,寄至味于淡泊”,显现出既平淡自然又朴实渊深的风格,对后世文学创作和人们的价值观产生了深远影响。

陶渊明自然观对当代生活的启示

陶渊明的自然观不仅体现在他的诗歌和文章中,而且对当代生活也有着重要的启示作用。以下是根据陶渊明的自然观提炼出的几个方面,它们可以为现代人提供指导,帮助我们在快节奏的生活中找到内心的平静和生活的平衡。

1. 崇尚自然,追求简单生活

陶渊明的自然观强调顺应自然,追求一种简单、质朴的生活方式。在当代社会,人们往往被物质欲望所驱使,追求奢华和复杂的生活。然而,陶渊明的生活态度提醒我们,简单的生活更能带来内心的满足和宁静。我们应该学会简化生活,减少不必要的物质追求,更多地关注内心的需求和精神的富足。

2. 劳动与自然的和谐

陶渊明提倡躬耕自食,认为劳动是符合自然原则的行为。在当代,很多人远离了农业生产,生活在城市中,忽视了劳动的价值。陶渊明的自然观鼓励我们尊重劳动,尤其是与自然相关的劳动,如园艺、种植等,这些活动不仅能让我们亲近自然,还能带来身心的健康。

3. 心理的宁静与超脱

陶渊明在《自祭文》中提到的“勤靡余劳,心有常闲”,表达了即使在辛勤劳作的同时,也能保持心灵的宁静和超脱。在压力重重的现代社会,保持心理的宁静尤为重要。我们可以从陶渊明那里学到,无论生活多么忙碌,都应该寻找内心的平静,不让外界的压力和焦虑占据我们的内心。

4. 人与自然的和谐共生

陶渊明的自然观强调人与自然的和谐共生,他认为自然界的一切都是美的,人类应该与自然和谐相处。在当代,环境保护成为全球关注的问题,陶渊明的自然观提醒我们要珍惜自然资源,保护生态环境,实现人与自然的可持续发展。

5. 精神的独立与自由

陶渊明的自然观体现了他对精神独立和自由的追求。在当代社会,信息泛滥,人们容易受到外界意见的影响,失去自我。陶渊明的生活态度鼓励我们保持独立思考的能力,追求精神上的自由,不受物质和社会地位的束缚。

结论

陶渊明的自然观不仅是他个人生活哲学的体现,也是对后世的一种宝贵遗产。通过对陶渊明自然观的学习和理解,我们可以获得许多关于如何在当代生活中找到平衡和幸福的启示。这些启示可以帮助我们在追求物质进步的同时,不忘保护自然、保持心理健康、追求精神独立和享受简单生活的乐趣。