今天是2025年3月5日,北京时间16时07分迎来惊蛰节气,这是二十四节气中的第三个节气,标志着仲春时节的开始。以下是关于惊蛰节气的综合信息:

一、气候特点与物候

1. 春雷始鸣:古人认为春雷惊醒蛰伏的虫类,故称“惊蛰”。但现代科学表明,气温回升才是虫类苏醒的主因。

2. 气温回升:全国大部分地区平均气温升至10℃以上,南方进入春雷活跃期,北方则需到清明前后才有初雷。

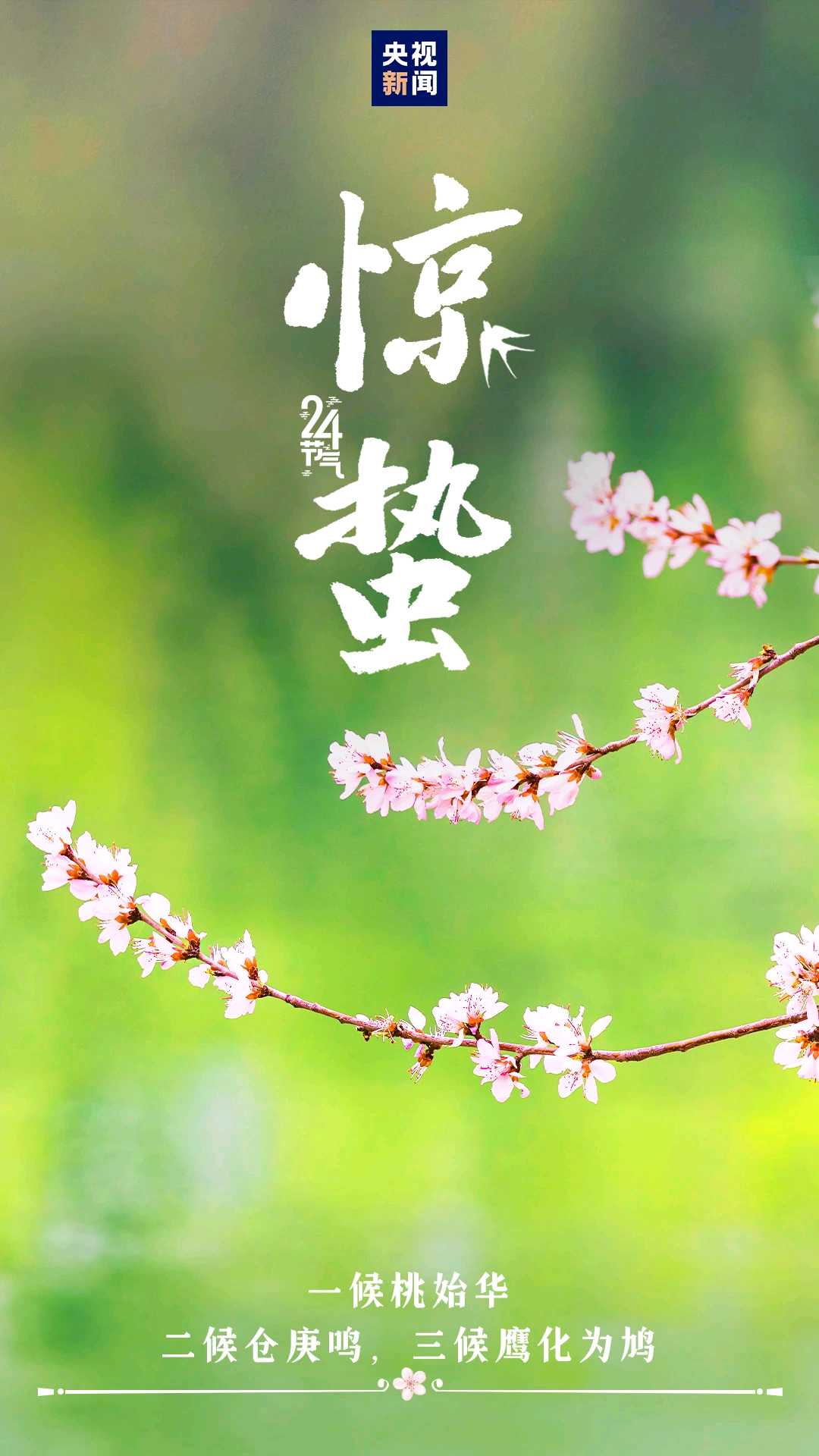

3. 三候特征:

- 一候桃始华(桃花初绽)

- 二候仓庚鸣(黄鹂啼叫)

- 三候鹰化鸠(鹰渐隐,鸠鸟鸣)。

---

二、传统习俗与饮食

1. 吃梨:北方习俗,梨润肺降火,寓意“远离病害”,也象征与农耕害虫“分离”。

2. 祭白虎:广东地区用黄纸制白虎像,涂抹猪血以化解口舌是非。

3. 炒黄豆:陕西等地爆炒黄豆,用“噼啪”声模拟春雷驱虫,祈愿丰收。

4. 惊蛰茶事:江南用梅花雪水烹明前茶,寓意开启春日生机。

三、养生要点

1. 养肝护肝:

- 饮食宜清淡,多吃菠菜、山药、荠菜等时令菜,少吃酸味食物。

- 按揉足三里(健脾)、三阴交(调和肝脾肾)、神门穴(安神助眠)。

2. 春捂防寒:

- 重点保暖头颈、手腕、腰腹和小腿,遵循“下厚上薄”原则。

3. 调节情绪:保持心情舒畅,避免暴怒或抑郁,顺应肝气升发。

四、农事与谚语

1. 春耕启动:南方开始播种,北方准备翻土,农谚“过了惊蛰节,锄头不停歇”。

2. 气象预警:惊蛰冷暖交替频繁,需防“倒春寒”,如“二月莫把棉衣撤,三月还下桃花雪”。

---

五、文化意象

- 诗词意境:如韦应物“微雨众卉新,一雷惊蛰始”,杜甫“两个黄鹂鸣翠柳”等,描绘生机勃发的春景。

- 自然之美:桃花、梨花渐次绽放,春笋破土,象征万物复苏的力量。

---

惊蛰既是自然节律的转折点,也承载着农耕文化与健康智慧。顺应天时,调整身心,愿你在春日里迎接新生与希望!

惊蛰节气的传统美食

惊蛰节气是仲春时节的开始,各地形成了独特的食俗文化,以下为最具代表性的传统美食及寓意:

1. 梨

北方地区有“惊蛰吃梨”的习俗,梨性寒味甘,可润肺降燥,缓解春季干燥。民间认为“梨”与“离”谐音,寓意“远离病害”或与害虫分离,祈求新一年健康平安。

2. 炒豆(炒黄豆/玉米)

陕西等地将黄豆用盐水浸泡后爆炒,发出“噼啪”声象征驱虫,称为“炒虫”。广西瑶族则炒玉米粒,全家人边吃边喊“吃炒虫”,寓意消灭害虫、祈愿丰收。

3. 鸡蛋

惊蛰祭祀白虎的习俗中,鸡蛋用于“喂白虎”以化解是非,后演变为食用鸡蛋,象征平安健康。

4. 煎饼

山东部分地区烙煎饼,借烟火熏烤的意象驱赶害虫。煎饼多用杂粮制作,兼具饱腹与民俗意义。

5. 驴打滚

天津地区流行惊蛰吃驴打滚,其“翻滚”动作象征“翻身”,寓意新年事业顺利、生活美满。

其他特色食俗

- 芋头:赣南客家人煮带毛芋头,搭配炒黄豆,寓意驱虫。

- 醪酒:西北地区饮用醪酒驱寒,搭配鸡蛋煎饼和芥末汁,顺应阳气升发。

- 窨糕:江苏用糯米和豆沙制成,口感清甜,象征春日生机。

小贴士:惊蛰饮食宜清淡养肝,可搭配春笋、荠菜、香椿等时令食材,顺应节气养生。

惊蛰节气的气候特点

1. 气温迅速回升,冷暖交替频繁

惊蛰是全年气温回升最快的节气,全国大部分地区平均气温升至10℃以上,较雨水节气升高3℃以上。但此时冷暖空气交替频繁,易出现“倒春寒”现象,昼夜温差大,需注意“春捂”防寒。

2. 春雷始鸣,南北差异显著

古人认为春雷惊醒蛰虫,但现代科学表明虫类苏醒主因是气温回升。南方地区此时进入春雷活跃期,而华北、西北等地需到清明前后才有初雷。

3. 雨水增多,但总量有限

惊蛰后降水渐增,但北方地区仍可能面临春旱,华南中部降雨量仅约10毫米,需警惕阶段性干旱。江南地区则常现“微雨众卉新”的湿润春景。

4. 物候特征鲜明,万物复苏

古人将惊蛰分为三候:

- 一候桃始华:桃花初绽;

- 二候仓庚鸣:黄鹂啼叫;

- 三候鹰化鸠:鹰渐隐,鸠鸟活跃。

此时春笋破土、梨花绽放,呈现生机勃发的自然景象。

5. 农事启动,需防气象灾害

惊蛰标志着春耕开始,南方播种、北方翻土,农谚“过了惊蛰节,锄头不停歇”。但需防范倒春寒与连阴雨,如“二月莫把棉衣撤,三月还下桃花雪”。

总结:惊蛰以气温骤升、春雷萌动、物候更迭为核心特点,兼具农耕启始与养生调节的双重意义。此时需顺应自然,兼顾防寒保暖与情绪调适,迎接春日生机。