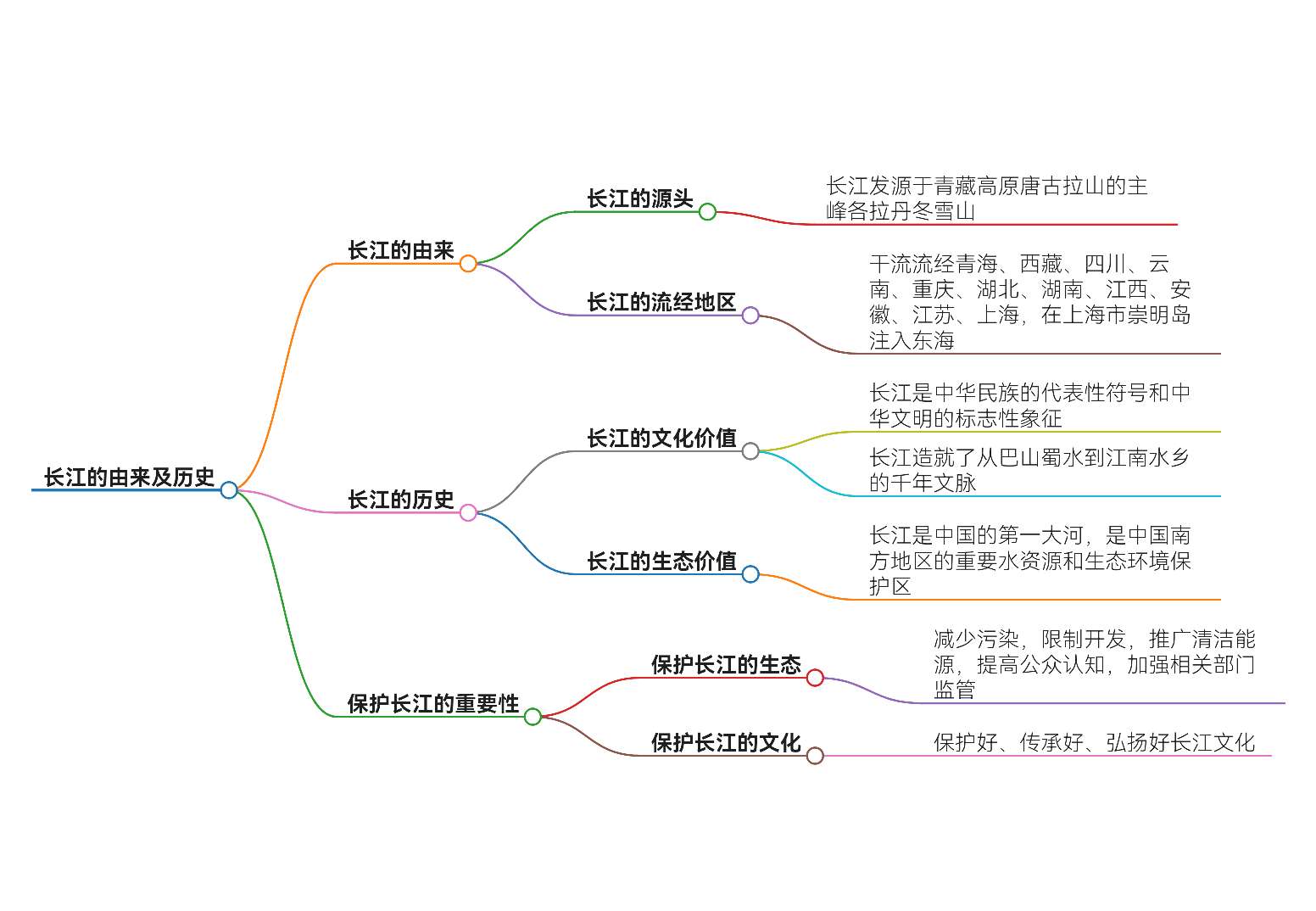

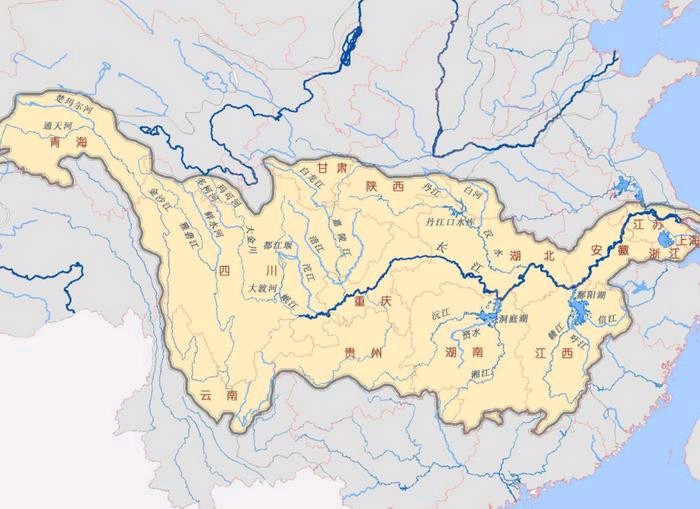

长江,作为中国的母亲河之一,其源头位于青藏高原的唐古拉山脉,具体来说,是唐古拉山的主峰各拉丹冬雪山。长江全长约6397千米,是世界第三长河,仅次于亚马逊河和刚果河(扎伊尔河)。长江的源头是一个广阔的地理单元,包括昆仑山至唐古拉山之间的广大区域,总面积超过10万平方公里。长江的源头由三条主要支流组成:北源楚玛尔河、南河当曲和正源沱沱河。这三条河流最终汇入长江上游的通天河,形成了中国水量最丰富的河流,其水资源总量达到9616亿立方米,占全国河流径流总量的约36%。

长江的历史与文化

长江不仅在地理上具有重要意义,而且在历史上也是中华文明的重要发源地之一。从巴山蜀水到江南水乡,长江流域孕育了丰富的文化遗产和历史文脉。长江被视为中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。因此,保护和传承长江文化不仅是保护自然环境的任务,更是维护和弘扬中华优秀传统文化的责任。

保护长江的重要性

保护长江对于维护生态平衡、促进经济可持续发展具有极其重要的意义。近年来,随着工业化和城市化的快速发展,长江面临着严重的环境污染和生态破坏问题。为了应对这些问题,中国政府和人民采取了一系列措施,如实施长江大保护、推进生态文明建设、实行长江十年禁渔期、制定和实施《长江保护法》等。这些举措旨在减少污染、限制开发、推广清洁能源、提高公众环保意识,并加强相关部门的监管。

综上所述,长江不仅是中国最长的河流,也是中华文明的重要象征。保护长江不仅是保护一个自然生态系统,更是保护和传承中华文化的重要组成部分。我们每个人都应该认识到保护长江的重要性,并积极参与到保护行动中,为子孙后代留下一条清洁美丽的万里长江。

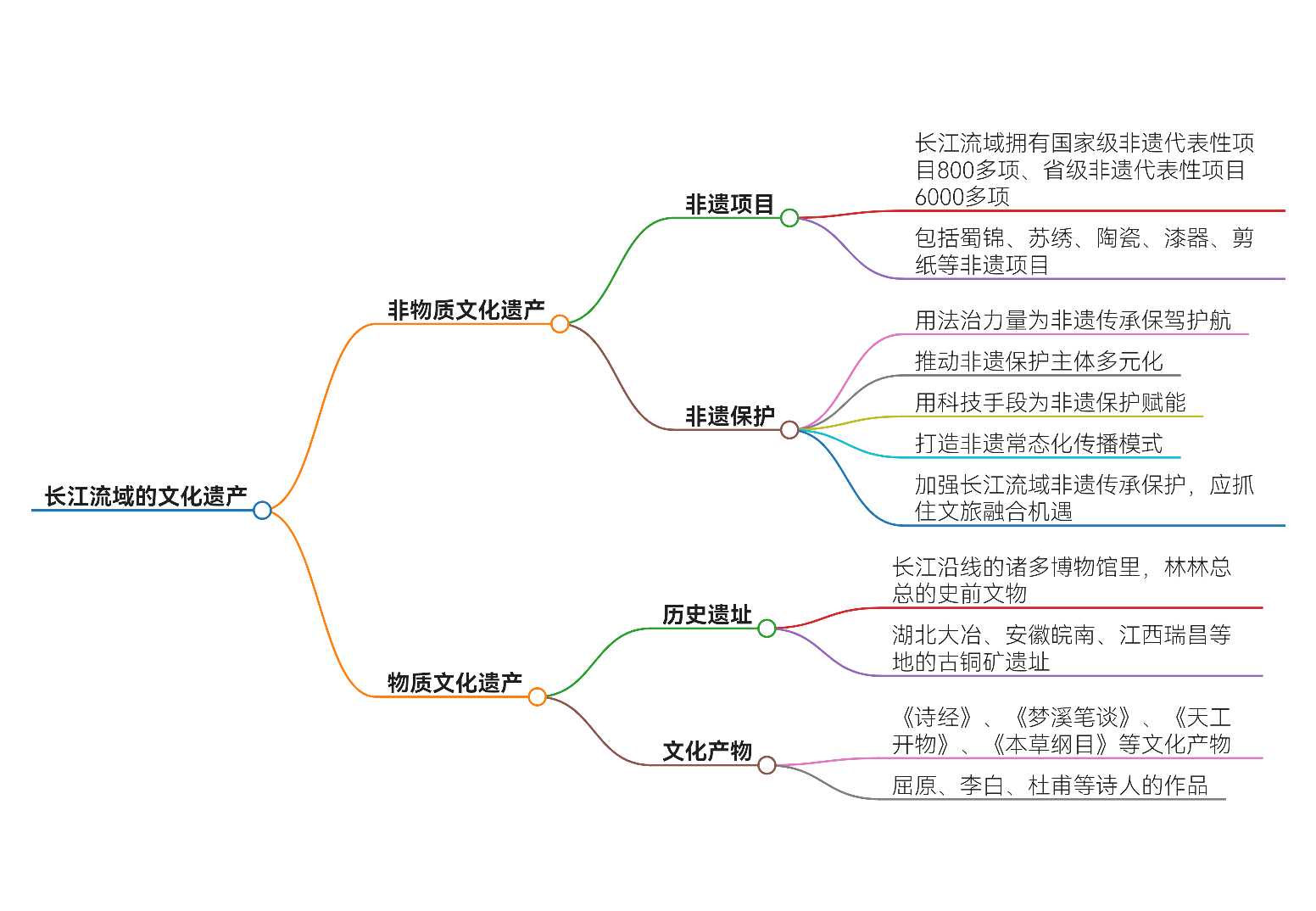

长江流域的物质文化遗产

长江流域的物质文化遗产体现了中华文明的深厚根基。考古发现如河姆渡遗址揭示了新石器时代稻作文明的起源,佐证了长江流域作为世界稻作农业发源地的重要地位。湖北大冶、安徽皖南、江西瑞昌等地的古铜矿遗址,则展现了商周时期青铜冶铸技术的辉煌成就,印证了长江中下游地区在金属工艺领域的领先地位。此外,长江沿线的诗词文化遗迹尤为璀璨,屈原在长江流域创作的《离骚》开创了浪漫主义诗歌传统,李白《早发白帝城》、杜甫《登高》等名篇更是将三峡风光与人文精神融为一体,形成了独特的诗性文化景观。

长江流域的非物质文化遗产

长江流域的非遗项目兼具艺术价值与生活智慧。传统技艺如蜀锦织造、苏绣工艺、景德镇陶瓷、楚式漆器髹饰等,不仅以精湛技艺闻名于世,更承载着“格物致知”“天人合一”的哲学思想。以湖北恩施玉露制作技艺为例,这项始于唐代的制茶技艺入选联合国非遗名录,至今仍是当地乡村振兴的重要产业。长江流域的青铜失蜡法、汉绣等技艺曾在古代达到世界技术巅峰,如今通过米兰时装周等国际平台展现东方美学,成为中外文明对话的桥梁。

文化遗产的保护传承路径

长江文化遗产保护已形成多维体系:法治层面通过《长江保护法》建立系统性保护机制,13个省区市协同立法形成保护网络;科技赋能方面,湘绣数字化博物馆、AI刺绣明信片等创新形式让古老技艺焕发新生;文旅融合模式通过非遗研学基地、长江非遗旅游线路等,使文化遗产转化为可体验、可消费的文化产品。社会力量的广泛参与,如非遗进校园、志愿者保护队伍建设等,更构建起全民守护的文化传承生态。

文化遗产的精神内核

长江文化遗产蕴含着中华民族的精神密码。从河姆渡先民“饭稻羹鱼”的生存智慧,到屈原“路漫漫其修远兮”的求索精神;从都江堰“乘势利导”的水利哲学,到近代“敢为天下先”的革命传统,这些文化遗产共同铸就了长江文化兼容并蓄、创新进取的精神特质。当前实施的“长江国家文化公园”建设,正是通过系统性梳理这些精神符号,构建起跨越时空的文化认同体系。

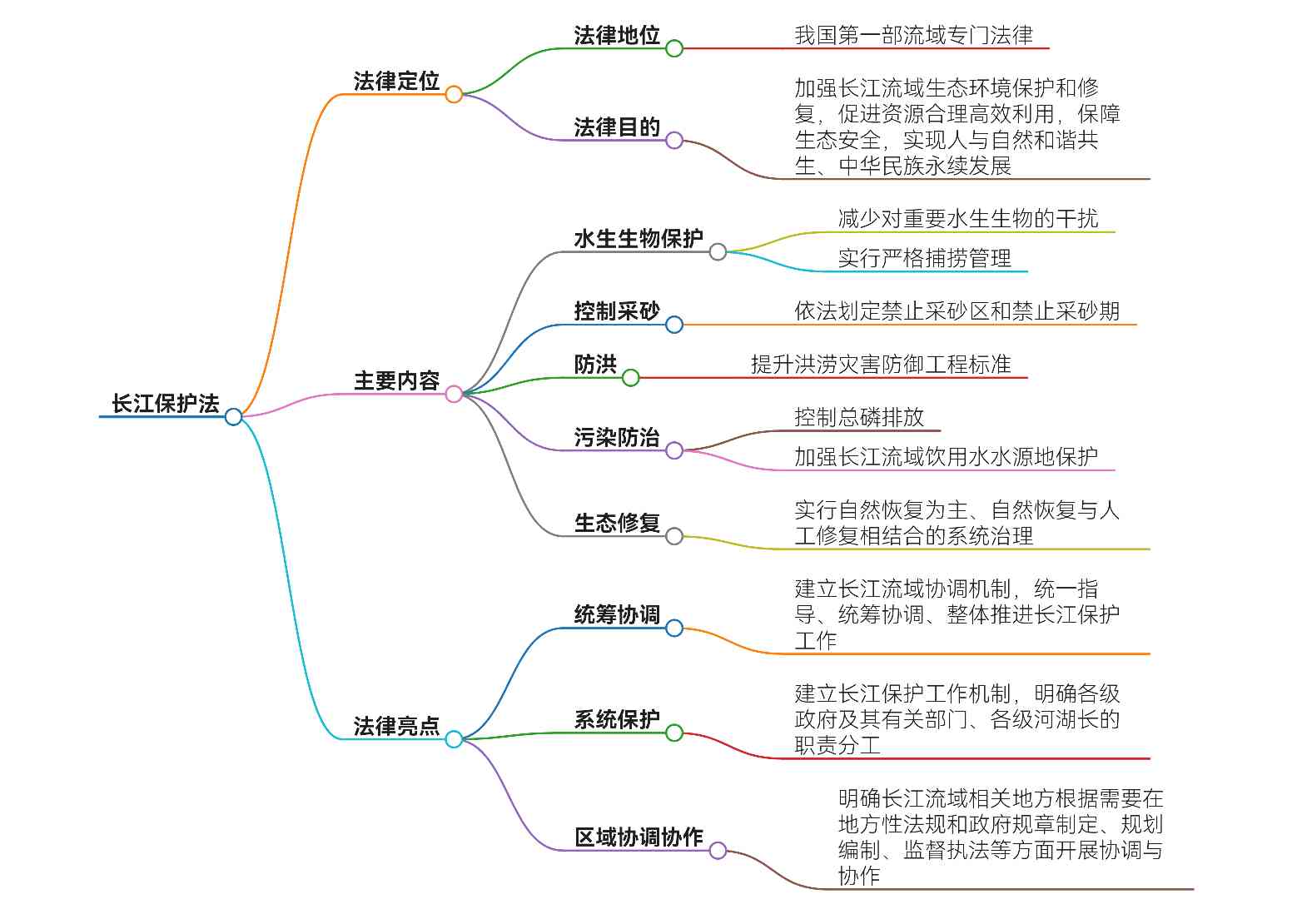

长江保护法的立法定位与核心目标

《中华人民共和国长江保护法》是我国首部针对特定流域制定的综合性法律,确立了“生态优先、绿色发展”的基本原则,旨在统筹长江流域生态环境保护和经济社会发展。该法通过建立长江流域协调机制,打破行政区域分割,实现跨部门、跨地区的系统性治理,标志着我国流域治理从单一要素管理向全流域系统治理的转变。

资源保护与水生态修复

法律设立了严格的资源保护制度,包括全面禁止长江水生生物保护区生产性捕捞,实施十年禁渔政策以恢复鱼类资源;划定禁止采砂区和限制采砂期,控制采砂总量和船舶数量;要求推进堤防和蓄滞洪区建设,提升防洪减灾能力。针对长江总磷污染突出问题,专门制定了严于国家标准的地方排放标准,对涉磷超标排放行为实施加倍处罚,最高罚款达500万元。

污染防治与绿色发展机制

《长江保护法》构建了立体化污染防治体系,要求建立饮用水水源地名录分级管理制度,强化丹江口库区等重点区域水质保护。创新性地将产业布局与生态保护挂钩,明确禁止在重点生态区新建化工项目和尾矿库,推动沿江产业绿色转型。同时规定将生态修复资金纳入财政预算,要求优先用于水生生物栖息地恢复、岸线修复等关键领域。

监督保障与法律责任

法律建立了四级监管体系,国务院成立长江流域协调机制统筹重大决策,省级政府落实属地责任,生态环境、水利等部门按职责分工监管,并引入河湖长制强化日常巡查。对违法侵占河道、非法采砂等行为,除高额罚款外,还创设了“行业禁入”等新型处罚措施,形成“行政监管+刑事追责+生态赔偿”的全链条追责体系。

制度创新与流域治理示范

作为流域立法典范,该法首创“生态环境修复专章”,要求编制全流域修复规划;建立生态流量管控制度,保障河流基本生态用水;推动建立跨省生态补偿机制。这些创新为黄河等其他流域立法提供了可复制的制度模板,标志着我国生态文明法治建设进入新阶段。