门诊部质控的重要性

门诊部作为医院的重要组成部分,承担着大量患者的就诊需求。通过有效的质控管理,不仅可以提高门诊服务质量,提升患者满意度,还能有效降低门诊医疗事故发生率。

质控目标

- 处方合格率:≥95%

- 门诊病历书写格式合格率:≥90%

- 门诊与出院诊断符合率:≥90%

- 副主任医师以上专业技术职务任职资格的本院医师比例:≥60%

- 服务窗口等候时间:≤10分钟

- 特殊人群预约率:城市社区转诊预约占本地门诊就诊量的比例达到20%,本地患者复诊预约率达到50%,口腔科、产前检查及术后病人复查复诊预约率达到60%

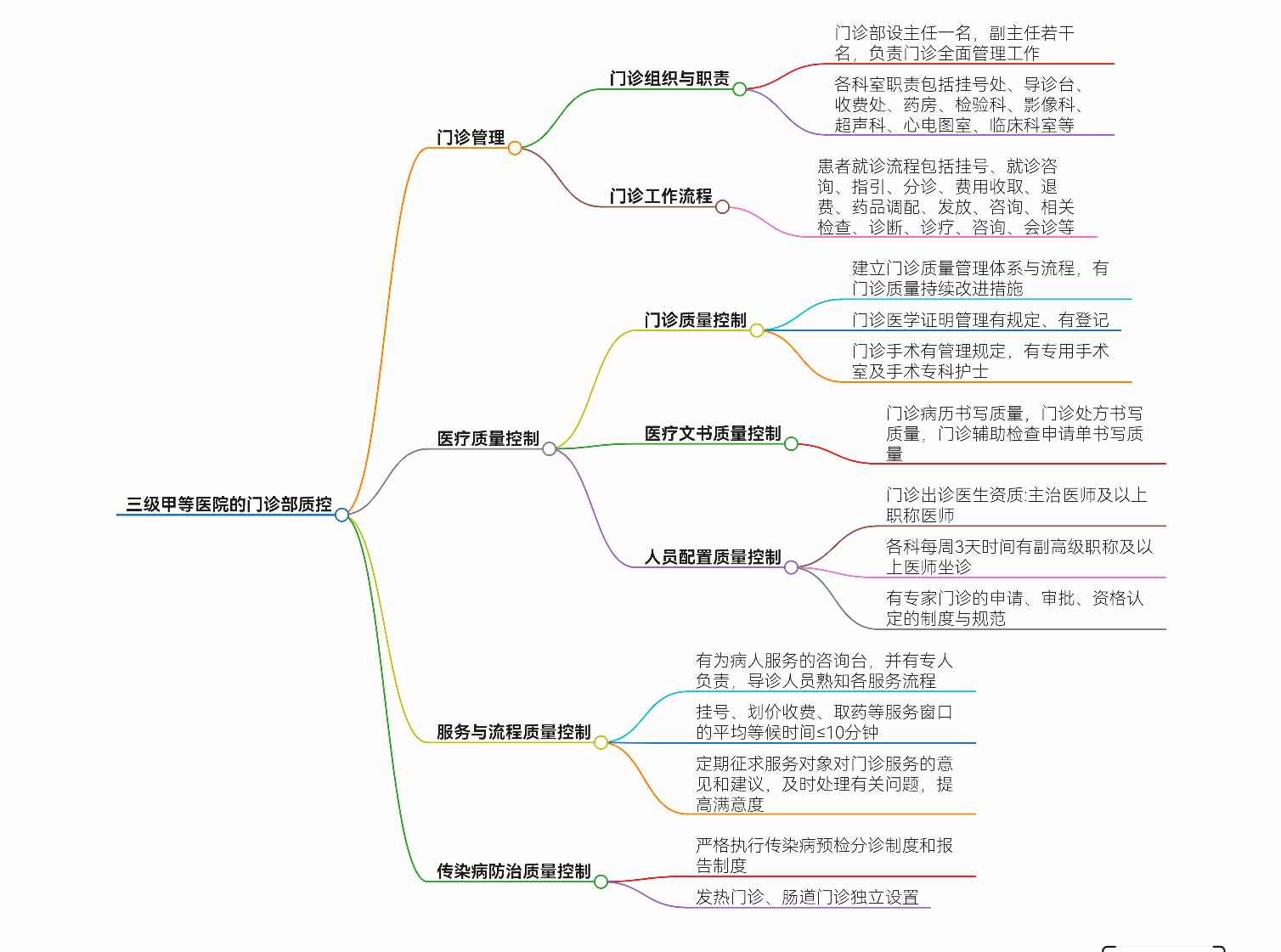

门诊部质控的具体措施

组织结构与职责

门诊部设主任一名,副主任若干名,负责门诊全面管理工作。下设各科室,包括挂号处、导诊台、收费处、药房、检验科、影像科、超声科、心电图室及临床科室等。各科室职责明确,确保医疗流程顺畅。

工作流程优化

- 挂号流程:优化挂号流程,提高挂号效率,减少患者等待时间。

- 医生沟通协作:加强门诊医生和护士的沟通协作,确保医疗过程顺畅。

- 病历规范:建立门诊病历规范,提高病历书写质量,减少信息错误。

质量监控体系建立

- 质量管理体系:成立门诊质量管理委员会,明确质量管理职责和权限,制定门诊质量管理制度,明确工作流程和责任分工。

- 质量评估指标体系:建立门诊医疗质量评估指标体系,定期对医疗质量进行评估。

服务质量提升

- 咨询服务台:设有门诊就诊指南,对特殊人群实现便民服务措施,提供饮水服务及健康教育资料。

- 患者隐私保护:门诊诊室做到一医一患,保护患者隐私。

- 预约诊疗:开展预约挂号工作,实行分时段预约挂号,逐步提高预约挂号比例。

传染病防治

严格执行传染病预检分诊制度和报告制度,发热门诊、肠道门诊独立设置,确保传染病得到有效控制和预防。

质控评估与改进

评估标准与方法

医疗流程质量三级医院门诊质控评估细则包括门诊管理、医疗文书、人员配置、服务与流程等多个方面,总分以5%权重计算。通过现场查看、资料查核等方式进行评估。

持续改进措施

- 定期征求服务对象意见:及时了解患者需求,对门诊服务进行持续改进。

- 记录质量管理活动:建立质量管理档案,记录质量管理活动和结果,以便追溯和评估。

通过上述措施的实施,三级甲等医院的门诊部能够有效提升医疗服务质量,保障患者权益,实现医疗质量的持续改进。

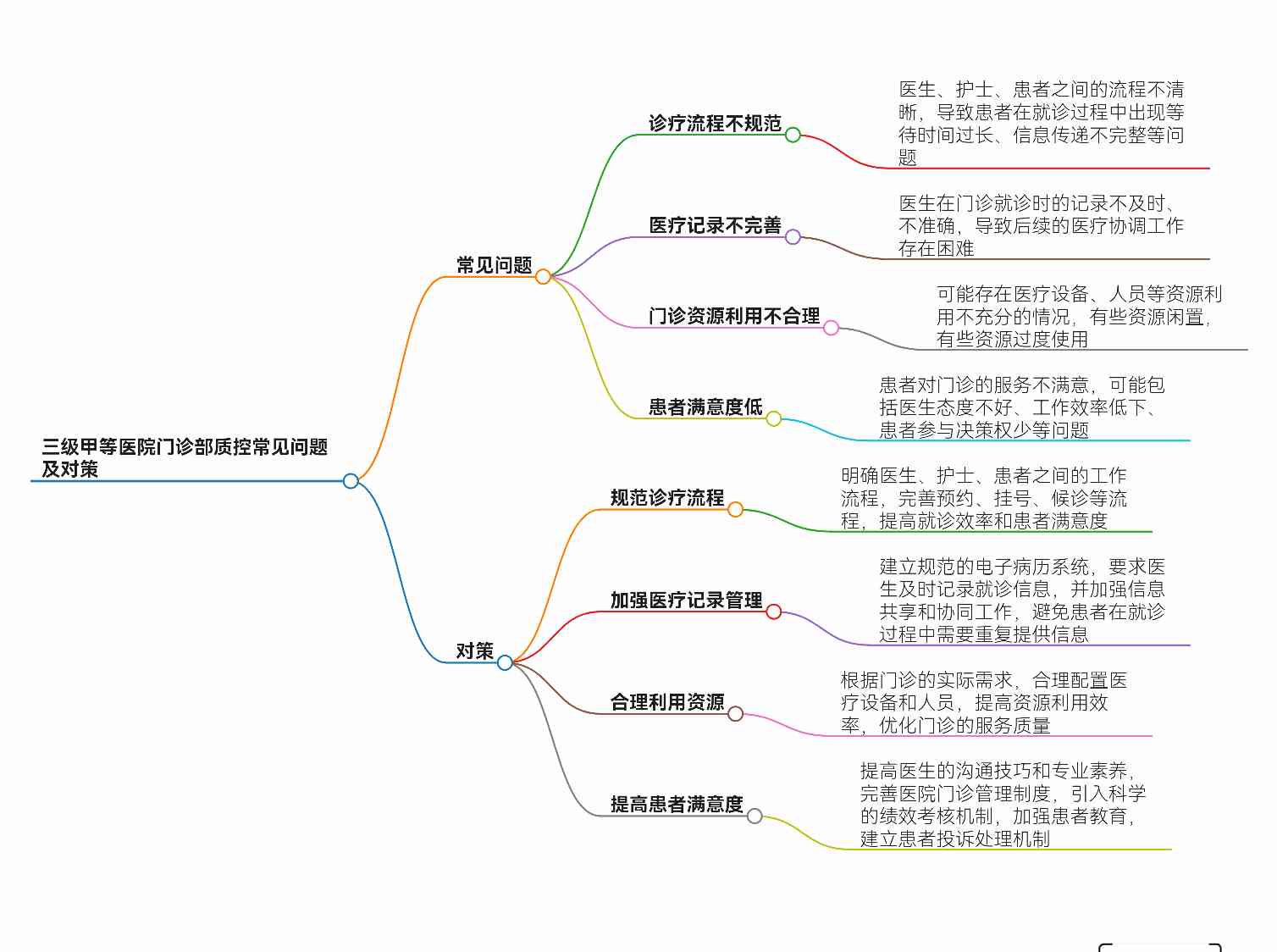

三级甲等医院门诊部质控常见问题及对策

一、诊疗流程方面

- 常见问题

- 流程繁琐:患者在挂号、就诊、缴费、检查、取药等环节可能需要在不同楼层或区域来回奔波,导致就诊时间过长。例如,挂号处和就诊科室距离较远,患者在两者之间往返花费大量时间,尤其是老年患者或行动不便者更为不便。

- 环节衔接不紧密:医生、护士、医技人员之间的工作衔接存在漏洞,如医生开具检查单后,患者到检查科室发现未预约上,或者检查结果不能及时反馈给医生,影响后续诊断和治疗。

- 候诊秩序混乱:在候诊区缺乏有效的引导和管理,患者可能不清楚自己的就诊顺序,容易出现插队、拥挤等现象,引发患者之间的矛盾。

- 对策

- 优化流程布局:对门诊部的布局进行重新规划,将相关的科室尽量集中设置,如挂号、缴费处集中,检查科室集中在同一楼层等,减少患者的走动距离。

- 建立信息共享系统:通过信息化手段,让医生、护士、医技人员能够实时共享患者的信息,包括检查预约情况、检查结果等,确保环节紧密衔接。例如建立电子病历系统,医生可以随时查看患者的检查报告,医技科室也能及时收到医生的检查申请并安排预约。

- 加强候诊管理:设置专门的导医人员在候诊区引导患者,明确告知就诊顺序和注意事项,同时利用电子叫号系统,保证候诊秩序。

二、医疗记录方面

- 常见问题

- 记录不规范:门诊病历书写可能存在字迹潦草、格式不统一、内容不完整等问题。比如有的医生在病历中对患者症状描述过于简略,缺少关键信息,不利于后续医生的参考。

- 信息更新不及时:患者的病情变化或者治疗调整未能及时在病历中体现,导致信息滞后。

- 病历保管不善:存在病历丢失、损坏的风险,尤其是纸质病历可能因为存放不当或者借阅管理不严格而出现问题。

- 对策

- 加强培训:定期对门诊医生进行病历书写规范的培训,包括书写格式、内容要求等,同时进行考核,确保医生能够准确、规范地书写病历。

- 建立实时更新机制:要求医生在患者每次就诊或者病情发生变化时及时更新病历内容,并且在进行新的治疗决策前先查阅并更新病历。

- 完善病历管理系统:对于纸质病历,建立严格的借阅、归还制度,设置专门的病历保管室,确保病历安全;大力推广电子病历,利用电子病历的备份、检索等功能,方便病历的保管和查询。

三、门诊资源利用方面

- 常见问题

- 设备闲置与过度使用并存:一些高端医疗设备可能因为知晓度不高或者操作复杂,导致使用率低,而部分常用设备又因为患者集中而过度使用,增加设备损耗和故障风险。例如某三甲医院新引进的一台先进的检测设备,但由于宣传不到位,很多患者不知道可以使用该设备进行检测,设备经常闲置;而一些常规的超声检查设备,由于患者量大,设备长时间连续运行,容易出现故障。

- 人员配置不合理:不同科室、不同时间段的人员配置不均衡。比如某些热门科室在就诊高峰期医护人员人手不足,导致患者等待时间过长,服务质量下降;而一些相对冷门的科室可能存在人员闲置的情况。

- 对策

- 资源合理调配:对门诊设备进行全面评估,对于闲置设备,加强宣传推广,简化操作流程,提高设备的利用率;对于过度使用的设备,合理安排检查时间,增加设备维护频次,必要时增加设备数量。

- 动态人员管理:根据各科室的患者流量数据,制定动态的人员配置计划。在就诊高峰期,通过调配其他科室人员或者临时增加医护人员来满足患者需求;在低谷期,可以安排人员进行培训或者从事其他辅助工作。

四、患者满意度方面

- 常见问题

- 医护态度问题:部分医护人员可能因为工作压力大等原因,态度冷漠、不耐烦,缺乏与患者的有效沟通。例如患者询问病情时,医护人员简单敷衍,没有给予足够的关心和解答。

- 服务体验不佳:门诊部的环境不整洁、嘈杂,等候设施不舒适等都会影响患者的满意度。比如候诊区座位数量不足,患者只能站着等候;或者候诊区没有提供足够的充电接口,给患者带来不便。

- 患者参与度低:在诊断和治疗过程中,患者缺乏足够的参与感和决策权,医生可能没有充分向患者解释病情、治疗方案等,导致患者对治疗存在疑虑。

- 对策

- 改善医护服务态度:加强医护人员的职业道德教育,定期开展沟通技巧培训,建立患者投诉反馈机制,对态度不好的医护人员进行批评教育和相应处罚。

- 优化服务环境:保持门诊部的整洁、安静,合理配置等候设施,如增加座位数量、设置充电接口、提供免费的饮用水等,改善患者的候诊体验。

- 提高患者参与度:医生在诊疗过程中,要采用通俗易懂的语言向患者详细解释病情、可能的治疗方案及其利弊,让患者能够充分参与到治疗决策中来。同时,可以提供一些疾病相关的宣传资料,帮助患者更好地了解自己的病情。

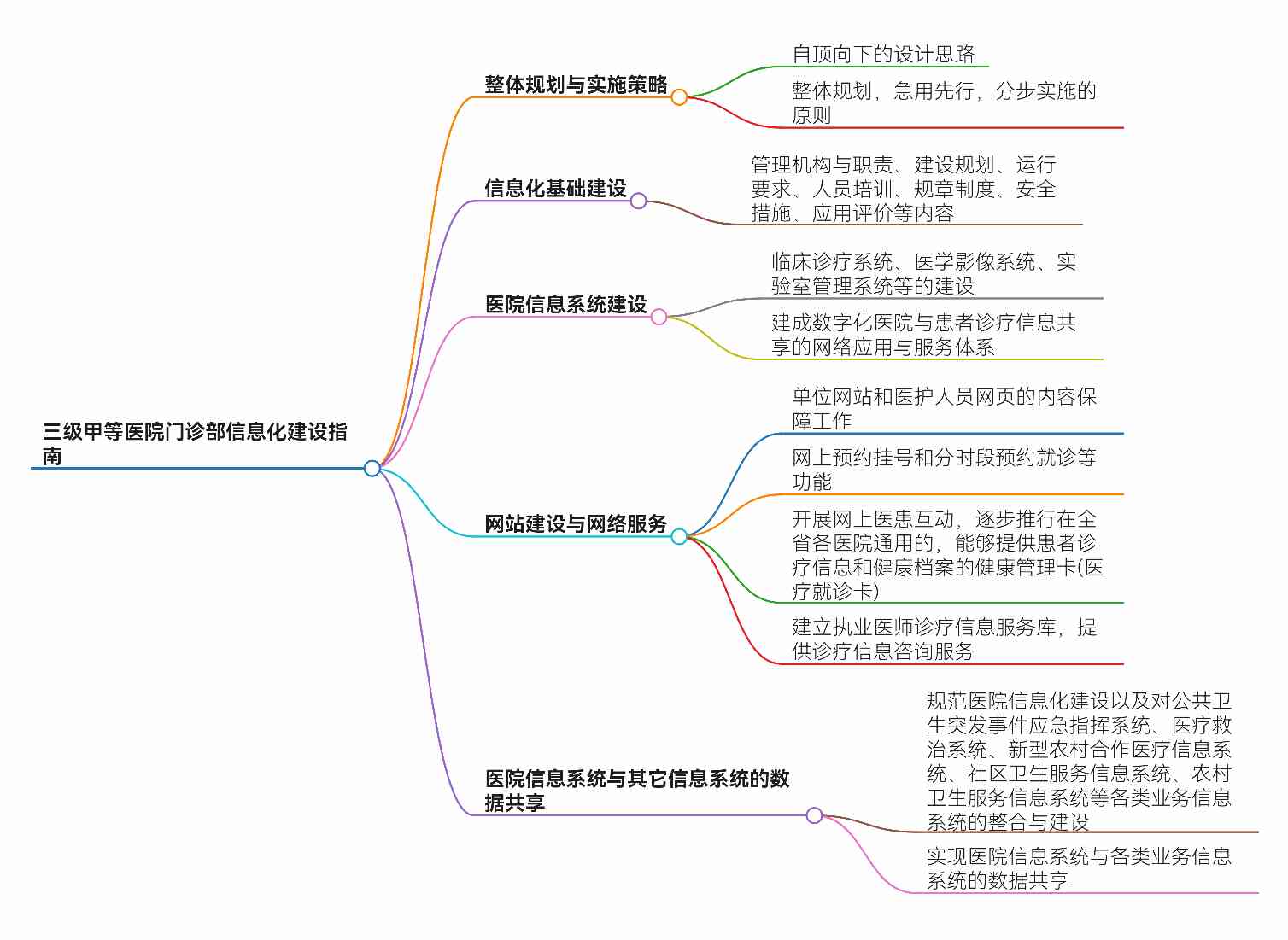

三级甲等医院门诊部信息化建设指南

一、整体规划

- 需求分析

- 患者需求:患者期望便捷的挂号、预约、查询检查结果等服务。例如,患者希望能够通过手机或自助终端轻松完成挂号,减少排队时间;能够及时获取检查报告,无需在医院长时间等待。

- 医护人员需求:医护人员需要快速获取患者的病历、检查检验结果等信息,以提高诊疗效率。比如医生在接诊时,能迅速查看患者之前的就诊记录和相关检查结果,做出准确诊断。

- 医院管理需求:医院管理方需要通过信息化手段进行人员管理、资源调配、医疗质量监控等。例如合理安排门诊医护人员的排班,统计各科室的门诊量等。

- 遵循原则

- 系统性原则:构建一个完整的信息化体系,涵盖挂号、就诊、检查、缴费、取药等各个环节,使各个子系统相互关联、协同工作。例如挂号系统与医生排班系统相连,确保挂号信息准确无误。

- 安全性原则:保护患者的个人隐私信息,如病历、检查报告等。采用数据加密、访问控制等技术手段,防止信息泄露。

- 易用性原则:信息化系统要方便患者、医护人员和管理人员使用。对于患者而言,操作界面简洁明了;对于医护人员,能快速上手系统功能;对于管理人员,易于进行系统维护和管理。

二、基础平台建设

- 网络设施建设

- 高速稳定网络:建立医院内部的高速局域网,确保各个部门之间的数据传输快速、稳定。例如采用千兆以太网技术,满足大量数据(如影像资料)的传输需求。

- 无线网络覆盖:门诊部实现无线网络全覆盖,方便患者使用移动设备进行挂号、查询等操作,同时也便于医护人员使用移动终端(如平板电脑)进行医疗服务。

- 硬件设备配置

- 服务器:配备高性能的服务器,用于存储和处理大量的门诊数据,如患者信息、诊疗记录等。根据医院的门诊量和数据增长预期,选择合适的服务器规格。

- 终端设备:在挂号处、诊室、检查科室等设置足够数量的计算机终端,方便医护人员操作;同时在门诊部大厅等区域设置自助挂号、缴费、查询终端,供患者使用。

三、软件平台构建

- 挂号预约系统

- 多渠道挂号:提供多种挂号方式,如网络挂号(医院官网、手机APP)、电话挂号、自助终端挂号等。患者可以根据自己的需求选择合适的挂号方式,提前预约心仪的医生和就诊时间。

- 智能排班:系统根据医生的出诊时间、科室安排等自动生成可挂号的号源,同时可以根据患者流量动态调整号源分配。

- 电子病历系统

- 病历录入与存储:医护人员在接诊过程中通过电子病历系统录入患者的基本信息、症状、诊断结果、治疗方案等内容,系统自动存储病历数据,方便随时查阅和调用。

- 病历共享:实现门诊部与医院其他科室(如住院部、检验科等)之间的病历共享,使不同科室的医护人员能够全面了解患者的病情。

- 检查检验信息系统

- 检查检验申请:医生在诊室通过系统开具检查检验申请单,申请单自动传输到相应的检查检验科室,减少患者往返奔波。

- 结果反馈:检查检验科室完成检查检验后,结果自动回传到医生工作站,医生可以及时查看并作出进一步的诊疗决策;同时患者也可以通过自助终端或手机APP查询检查检验结果。

- 收费管理系统

- 费用计算与结算:系统根据患者的诊疗项目自动计算费用,支持多种支付方式,如现金、银行卡、医保、移动支付等,方便患者缴费。

- 费用查询与统计:患者可以查询自己的费用明细,医院管理人员可以通过系统进行门诊费用的统计分析,如各科室的收费情况等。

四、数据管理与安全

- 数据管理

- 数据存储与备份:建立可靠的数据存储系统,采用冗余存储技术确保数据的完整性和可用性。定期进行数据备份,防止数据丢失。

- 数据挖掘与分析:对门诊数据进行挖掘和分析,如患者流量分析、疾病谱分析等,为医院的管理决策提供数据支持。

- 数据安全

- 访问控制:设置严格的用户访问权限,不同角色(患者、医护人员、管理人员)只能访问其权限范围内的数据。

- 数据加密:对患者的敏感信息(如身份证号、联系方式等)进行加密处理,防止数据在传输和存储过程中被窃取。

五、人员培训与技术支持

- 人员培训

- 医护人员培训:对门诊部的医护人员进行信息化系统操作培训,包括挂号预约系统、电子病历系统等的使用,确保医护人员能够熟练运用信息化工具进行医疗服务。

- 管理人员培训:对门诊管理人员进行系统管理、数据统计分析等方面的培训,提高管理人员的信息化管理水平。

- 技术支持

- 内部技术团队:医院建立自己的信息技术团队,负责信息化系统的日常维护、故障排除等工作,确保系统的稳定运行。

- 外部合作:与专业的信息化技术公司建立合作关系,在遇到复杂的技术问题时能够获得外部的技术支持。