立春节气的由来与界定

立春是二十四节气中的节第一个节气,标志着春季的开始。它通常出现在每年的2月3日至5日之间,当太阳到达黄经315度时即为立春。这一节气的命名反映了古人对自然规律的深刻理解和对农耕生活的高度重视。

历史背景

- 农耕文明的影响:立春的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。由于农业生产与季节变化密切相关,古人通过观察太阳运行规律,制定了二十四节气,以指导农事活动。

- 天文历法的发展:随着天文历法的进步,立春的时间界定逐渐精确。汉代《淮南子》中已有立春的明确记载,表明其在当时已具有重要地位。

立春的风俗习惯

立春作为一年之始,承载着丰富的文化内涵和民俗活动。以下是一些主要的风俗习惯:

1. 迎春仪式

- 祭拜芒神:古代农民会在立春时节祭祀芒神(象征五谷丰登的神灵),祈求风调雨顺、农作物丰收。

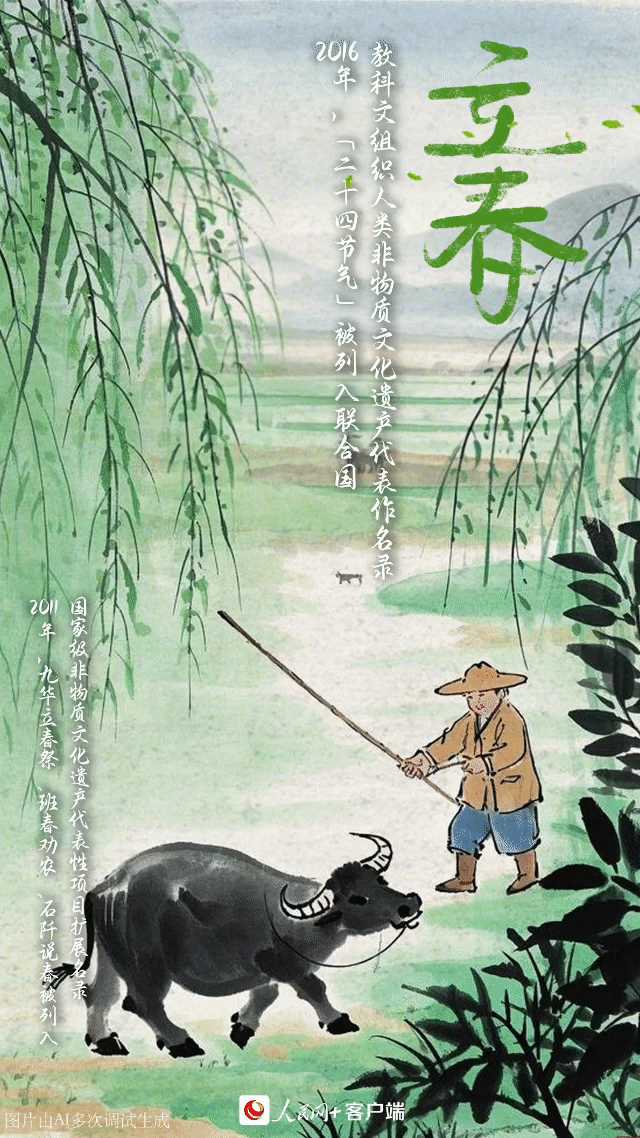

- 鞭打春牛:这一习俗起源于周代,意在提醒农民春天已至,应抓紧农耕。春牛通常用泥土塑造,鞭打后将其打碎,象征着春天的到来和农耕的开始。

2. 咬春

- 饮食习俗:立春时有“咬春”的传统,人们会食用萝卜、春饼等食物。萝卜象征“咬得草根断”,寓意勤劳致富;春饼则代表春天的新鲜与生机。

3. 贴春字与放风筝

- 装饰习俗:家家户户会在门窗上贴上“春”字或吉祥图案,增添节日气氛。

- 娱乐活动:放风筝是立春时节的传统娱乐活动之一,象征着对春天的美好期待。

立春的饮食与生活习惯

1. 饮食习俗

- 北方地区:盛行吃春饼,配以豆芽、韭菜等时令蔬菜,寓意迎接新春。

- 南方地区:常见吃春卷和汤圆,前者象征春天的生机,后者寓意团圆美满。

2. 生活习惯

- 调整作息:立春后白昼渐长,人们会适当调整作息时间,早睡早起,以适应自然节奏。

- 户外活动:增加户外运动如踏青、散步等,享受春天的气息,增强体质。

现代立春的庆祝方式

尽管现代社会节奏加快,但许多传统习俗仍被保留并赋予新的意义:

- 家庭聚会:家人团聚共庆立春,享用传统美食。

- 文化活动:各地举办迎春庙会、灯会等活动,展示传统文化。

- 环保意识:一些地方提倡绿色过节,减少浪费,注重生态保护。

立春不仅是季节的分界点,更是中华文化的重要组成部分。通过了解其由来、风俗及饮食习惯,我们不仅能感受到传统文化的魅力,还能更好地融入自然节奏,享受生活。

中国的二十四节气是中华民族智慧的结晶,每个节气都有其独特的自然现象、农耕意义和文化习俗。以下是其他节气的主要特色,从自然现象、农耕活动、文化习俗、饮食习惯等多个角度进行详细解读:

春季节气

1. 雨水

- 自然现象:降雨增多,气温回升。

- 农耕意义:春雨滋润大地,利于农作物生长。

- 文化习俗:部分地区有“拉保保”(为孩子祈福)的习俗。

- 饮食特色:吃春雨菜(如菠菜、荠菜),喝雨水茶。

2 惊蛰

- 自然现象:春雷初响,万物复苏。

- 农耕意义:蛰伏的昆虫开始活动,农民开始春耕。

- 文化习俗:祭雷神、驱虫害。

- 饮食特色:吃梨(寓意“离百病”),喝蜂蜜水。

3. 春分

- 自然现象:昼夜平分,气候温和。

- 农耕意义:春分播种是的最佳时机。

- 文化习俗:竖蛋游戏(象征平衡与和谐)、祭日活动。

- 饮食特色:吃春菜(如香椿)、喝春茶。

4. 清明

- 自然现象:天气晴朗,草木繁茂。

- 农耕意义:清明前后是植树造林的好时机。

- 文化习俗:扫墓祭祖、踏青赏花。

- 饮食特色:吃青团(象征春天)、喝菊花茶。

5. 谷雨

- 自然现象:降雨频繁,气温升高。

- 农耕意义:谷雨前后是播种水稻的关键时期。

- 文化习俗:祭仓颉(文字始祖)、品新茶。

- 饮食特色:吃香椿、喝谷雨茶。

夏季节气

1. 立夏

- 自然现象:气温显著上升,万物繁茂。

- 农耕意义:进入夏季农忙期。

- 文化习俗:斗蛋游戏、尝新米。

- 饮食特色:吃乌米饭(寓意健康)、喝凉茶。

2. 小满

- 自然现象:麦类作物籽粒开始饱满。

- 农耕意义:小满是夏熟作物生长的关键时期。

- 文化习俗:祈求丰收、插秧节。

- 饮食特色:吃苦菜(寓意清热解暑)、喝绿豆汤。

3. 芒种

- 自然现象:麦收成熟,稻谷播种。

- 农耕意义:芒种是农忙时节,抢收抢种。

- 文化习俗:送花神(象征春天结束)、祈求丰收。

- 饮食特色:吃梅子(酸甜开胃)、喝青梅酒。

4. 夏至

- 自然现象:白昼最长,夜晚最短。

- 农耕意义:夏至后气温继续升高,农作物快速生长。

- 文化习俗:祭天、吃面(象征长寿)。

- 饮食特色:吃凉面、喝冰镇绿豆汤。

5. 小暑

-自然现象:气温升高,湿度增大。

- 农耕意义:农作物进入生长旺季。

- 文化习俗晒:伏(晾晒衣物)、吃伏羊(羊肉)。

- 饮食特色:喝消暑茶(如荷叶茶)、吃西瓜。

6. 大暑

- 自然现象:一年中最热的时节。

- 农耕意义:农作物需大量灌溉。

- 文化习俗:烧伏香(祈求平安)、饮伏茶。

- 饮食特色:吃凉粉、喝酸梅汤。

---

秋季节气

1. 立秋

- 自然现象:天气转凉,树叶开始变黄。

- 农耕意义:农作物进入成熟期。

- 文化习俗:贴秋膘(多吃肉类补充能量)、晒秋(晾晒丰收的粮食)。

- 饮食特色:吃西瓜(最后一口夏日)、喝菊花茶。

2. 处暑

- 自然现象:炎热逐渐消退,凉爽开始。

- 农耕意义:农作物收割进入高峰期。

- 文化习俗:放河灯(祈求平安)、祭祖迎秋。

- 饮食特色:吃鸭肉(清热解暑)、喝桂花酒。

3. 白露

- 自然现象:清晨出现露水,天气转凉。

- 农耕意义:农作物成熟收割。

- 文化习俗:酿白露米酒、采集草药。

- 饮食特色:喝白露茶(清热润燥)、吃番薯。

4. 秋分

- 自然现象:昼夜平分,天气凉爽。

- 农耕意义:秋分是收获的重要时节。

- 文化习俗:祭月(中秋节前的预热)、竖蛋游戏。

- 饮食特色:吃螃蟹(秋分蟹肥)、喝桂花茶。

5. 寒露

- 自然现象:气温明显下降,露水变冷。

- 农耕意义:农作物收割完毕,准备越冬。

- 文化习俗:赏菊、登高望远。

- 饮食特色:喝菊花酒、吃柿子(寓意事事如意)。

6. 霜降

- 自然现象:地面出现霜冻,天气寒冷。

- 农耕意义:农作物入库储藏。

- 文化习俗:赏红叶、腌制腊肉。

- 饮食特色:吃萝卜(寓意健康长寿)、喝红糖姜茶。

---

冬季节气

1. 立冬

- 自然现象:天气转冷,万物收藏。

- 农耕意义:农作物入库储藏,准备越冬。

- 文化习俗:祭祖、吃饺子(象征耳朵不冻掉)。

- 饮食特色:喝羊肉汤、吃糯米饭。

2. 小雪

- 自然现象:开始下小雪,气温降低。

- 农耕意义:储藏粮食,准备过冬。

- 文化习俗:腌制咸菜、酿米酒。

- 饮食特色:吃糍粑(象征团结)、喝热粥。

3. 大雪

- 自然现象:降雪量增大,天气寒冷。

- 农耕意义:积雪覆盖农田,保护土壤。

- 文化习俗:堆雪人、赏雪景。

- 饮食特色:吃火锅(驱寒保暖)、喝红糖水。

4. 冬至

- 自然现象:白昼最短,夜晚最长。

- 农耕意义:冬至后天气逐渐回暖。

- 文化习俗:祭天、吃饺子或汤圆(象征团圆)。

- 饮食特色:喝羊肉汤、吃八宝饭。

5. 小寒

- 自然现象:一年中最冷的时节之一。

- 农耕意义:农作物处于休眠期。

- 文化习俗:数九(记录寒冷天数)、画九九消寒图。

- 饮食特色:吃腊八粥(腊八节)、喝姜茶。

6. 大寒

- 自然现象:寒冷达到极致,但春天即将来临。

- 农耕意义:准备春耕物资。

- 文化习俗:贴春联、扫尘迎新。

- 饮食特色:吃年糕(寓意年年高升)、喝腊八粥。

二十四节气不仅是古人观察自然、指导农耕的智慧结晶,更是中华传统文化的重要组成部分。每个节气都蕴含着丰富的自然现象、农耕活动和民俗文化,体现了人与自然和谐共生的理念。通过了解这些节气的特色和习俗,我们可以更好地感受中华文化的深厚底蕴和独特魅力。