医学故事.健康 中华医学会理事 神经外科教授

颈动脉疾病的外科诊疗进展

摘要:本论文聚焦颈动脉狭窄、颈动脉体瘤、颈动脉内膜切除术、颈动脉斑块及颈动脉瘤等颈动脉疾病相关主题。详细阐述颈动脉狭窄的病理生理机制、流行病学特征、诊断方法(涵盖超声、CTA、MRA 及 DSA 等影像学技术及临床表现与实验室指标)及治疗策略(药物、颈动脉内膜切除术、颈动脉支架置入术);深入解析颈动脉体瘤的组织起源、病理特征、临床表现、诊断要点(影像学及实验室检查特性)与治疗选择(手术切除原则、方式及并发症防治);系统梳理颈动脉内膜切除术的适应证、禁忌证、术前评估(血管造影与超声评估)、手术技巧(包括麻醉、切口、血管暴露与斑块处理及术后管理)及临床效果评估;全面探讨颈动脉斑块的形成机制、稳定性判别(高分辨 MRI 等技术应用)、对脑血流影响及治疗干预措施;精准剖析颈动脉瘤的病因病理、临床分型、症状体征、诊断策略(多种影像学联合诊断优势)及手术治疗关键技术与术后监测要点。通过对以上各方面的综合论述,为颈动脉疾病的精准诊断与优化治疗提供全面且深入的理论依据与实践指导,助力提升临床诊疗水平、改善患者预后及推动相关领域研究进展。

一、引言

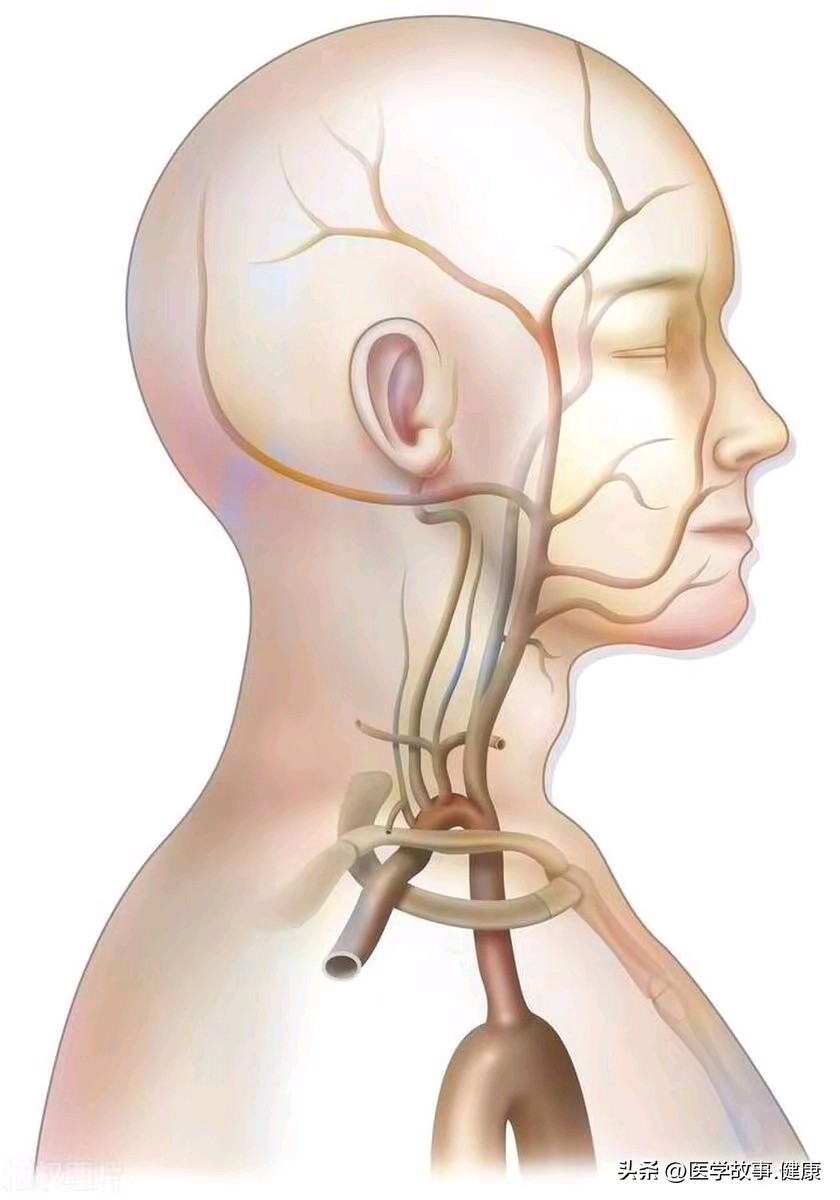

颈动脉作为脑部血液供应的关键通道,其健康状况直接关乎脑部功能正常运转。颈动脉疾病涵盖多种病理类型,如颈动脉狭窄、颈动脉体瘤、颈动脉内膜增厚伴斑块形成以及颈动脉瘤等,这些疾病在发病机制、临床表现、诊断方法及治疗策略上各具特点,又相互关联。精准剖析此类疾病对于维护脑部血供、降低脑卒中风险、提升患者生活质量意义深远,故而成为心血管与神经外科领域核心研究课题,持续推动诊疗技术革新与理念升华。

二、颈动脉狭窄

(一)病理生理机制

动脉粥样硬化为颈动脉狭窄主因,血脂异常致脂质沉积、内膜损伤引炎症反应,巨噬细胞吞噬脂质成泡沫细胞,平滑肌细胞增殖迁移、细胞外基质分泌堆积,形成粥样斑块阻塞管腔、削弱血管弹性。斑块进展可致血管重构,正性重构代偿有限,负性重构加速狭窄。不稳定斑块易破裂、出血、形成血栓,血栓脱落或斑块碎片栓塞远端脑血管,触发急性缺血性脑卒中,严重威胁生命健康、遗留神经功能缺损。

(二)流行病学

随人口老龄化、生活方式西化及高血压、高血脂、糖尿病等慢病蔓延,颈动脉狭窄发病率攀升,中老年群体高发,性别差异因地域、种族因素而异。吸烟、酗酒、肥胖、缺乏运动等不良生活习惯及遗传因素大幅提升患病风险,颈动脉分叉处因血流动力学复杂易损,为病变好发部位,左右侧发病率受解剖与血流因素影响存差异,双侧病变亦常见,增加诊疗复杂性与不良预后几率。

(三)诊断方法

影像学检查超声检查:无创便捷、可重复、实时动态成像,能精准测血管内径、血流速度、阻力指数及斑块形态性质(回声、表面光滑度、有无溃疡),评估狭窄程度,依血流动力学参数分级,为筛查随访首选,但受操作者经验、颈部解剖结构干扰,对高位或重度钙化病变显像局限。CT 血管造影(CTA):多排螺旋 CT 快速扫描采集数据,后处理重建高分辨率血管影像,清晰呈现血管解剖、狭窄程度、斑块形态范围及与周边结构关系,准确评估钙化斑块,助术前规划,辐射剂量与造影剂不良反应可控,对肾功能不全、造影剂过敏者受限,图像伪影偶影响诊断。磁共振血管造影(MRA):无需造影剂(时间飞跃法)或用造影剂(对比增强 MRA)显影血管,多平面成像展示血管形态与病变,对软组织分辨力强,精准评估血管壁与斑块成分(纤维帽、脂质核心),监测血流动力学改变,适用于肾功能不佳、碘造影剂过敏者。成像时间长、受金属植入物伪影干扰、部分患者不适是不足,费用较高限制普及。数字减影血管造影(DSA):血管造影金标准,实时动态显影、高分辨率呈现血管全貌及血流细节,精准评估狭窄程度、病变范围、侧支循环及介入治疗引导,诊断微小病变、复杂血管病变及鉴别诊断可靠。属侵入性检查,有创且费用高、辐射剂量造影剂风险大,多用于术前确诊或疑难复杂病例决策。

临床表现与实验室指标:症状取决于狭窄程度与脑血供代偿。轻度无症状或非特异性头晕、头痛;中重度狭窄致脑供血不足,引发短暂性脑缺血发作(TIA,突发单侧肢体无力麻木、言语不清、单眼黑矇,数分钟至数小时缓解)或缺血性脑卒中(神经功能缺损持续超 24 小时);眼部缺血综合征(视力减退、视野缺损、眼部疼痛)提示严重病变。实验室检查血脂(胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白升高,高密度脂蛋白降低)、血糖、同型半胱氨酸异常助寻病因、评估危险因素及二级预防分层管理,炎症指标(C 反应蛋白、血沉)可反映斑块炎症活动度、预测卒中风险。

(四)治疗策略

药物治疗:抗血小板聚集药(阿司匹林、氯吡格雷等)抑制血小板活化聚集、防血栓形成,依患者个体差异选药、评估出血风险调整剂量;他汀类降脂药调脂稳斑(降 LDL - C、升 HDL - C)、抗炎抗氧化、改善内皮功能、逆转动脉粥样硬化,依心血管风险分层设定 LDL - C 目标值强化降脂;降压药(ACEI、ARB、钙通道阻滞剂等)平稳控血压达标(依指南依合并症定目标值)、改善血管重构;降糖药(口服降糖药或胰岛素)严格控血糖(HbA1c 达标)、减少代谢紊乱损伤;生活方式干预(戒烟限酒、合理膳食、适度运动、控制体重、心理平衡)贯穿全程,协同药物治疗降心血管风险、延缓疾病进展、防卒中复发,定期监测评估调整治疗方案保疗效安全。

颈动脉内膜切除术(CEA):手术切除增厚内膜与粥样斑块,重建血管腔、恢复血供、消除栓子源,适用于症状性重度狭窄(狭窄率≥ 70%)与无症状性重度狭窄(狭窄率≥ 60%)患者(依指南依个体评估),手术时机依症状发作频率、严重度与脑缺血耐受权衡。围术期严格管理(麻醉、监测、血压血糖调控、并发症防治),术后长期抗血小板他汀治疗、生活方式干预及定期复查(血管超声、神经功能评估、实验室指标),手术成功降卒中风险、改善预后,但技术要求高、有创有风险(脑卒中、心肌梗死、神经损伤、出血感染等并发症),需多学科协作优化围术期管理、提升手术质量安全。

颈动脉支架置入术(CAS):经股动脉穿刺、导管导丝技术于狭窄处植入支架撑开血管、恢复血流,适用于不能耐受 CEA 高危患者(严重心肺疾病、颈部解剖复杂、曾行颈部手术放疗)、CEA 术后再狭窄及部分症状性狭窄患者(依指南依个体评估)。术前严格评估(血管解剖、病变特征、全身状况)、术中精准操作(选择合适支架、保护装置及优化释放技术)、术后规范管理(抗血小板、监测、复查),优势为微创、局部麻醉可耐受、恢复快,挑战是操作复杂、有再狭窄、支架内血栓、脑过度灌注综合征及穿刺部位并发症风险,技术创新器械改进及严格质量控制助提升安全性有效性、拓展应用前景。

三、颈动脉体瘤

(一)组织起源与病理特征

颈动脉体瘤源自颈动脉体化学感受器组织,为副神经节瘤,细胞巢状排列,含主细胞与支持细胞,被纤维血管间质分隔,依细胞分化、生长方式及生物学行为分良恶性,恶性占比低但侵袭转移难预测,免疫组化标记(嗜铬粒蛋白 A、突触素等)助病理诊断鉴别,需与颈部神经鞘瘤、颈动脉血管瘤等鉴别诊断。

(二)临床表现

颈部无痛性肿块居多,生长缓、质硬、活动度差、边界清或不清,可左右推移、上下活动受限,少数有压痛、耳鸣、听力减退、头晕、视力模糊、面部麻木等交感神经与脑神经受压症状,肿块压迫侵蚀血管致颈动脉窦综合征(血压心率波动)或脑缺血发作,极少数分泌儿茶酚胺类物质引发高血压危象、代谢紊乱,依 Shamblin 分型(Ⅰ 型局限、Ⅱ 型部分包绕、Ⅲ 型完全包绕颈动脉)评估手术难度预后。

(三)诊断要点

影像学检查:超声呈低回声实性肿块、边界清、血供丰富、颈动脉分叉增宽角度变大,可初步筛查定位;CT 平扫等密度或稍高密度、均匀或不均匀强化、可见血管分支影,三维重建助评估肿瘤与血管关系;MRI 多序列成像(T1WI 等信号、T2WI 高信号、增强明显强化)精准显肿瘤边界、范围、与血管神经关系及内部结构特征;DSA 金标准,示肿瘤血供来源(颈外动脉分支为主)、血管分支受压推移或包绕、“肿瘤染色” 及侧支循环,助术前规划栓塞肿瘤血管减术中出血。

实验室检查:多数血、尿儿茶酚胺及代谢产物香草扁桃酸(VMA)正常,少数升高者需鉴别嗜铬细胞瘤,监测动态变化助评估肿瘤功能活性、判断预后及指导围术期处理,综合影像学与实验室检查精准诊断、制定个体化治疗方案。

(四)治疗选择

手术切除为首选,依肿瘤大小、位置、与血管神经关系及 Shamblin 分型规划术式。Ⅰ 型直接切除;Ⅱ 型细心解剖分离保护血管神经;Ⅲ 型需颈动脉重建(血管移植、转流术),必要时术前栓塞减少血供、降低手术难度。手术关键是完整切除肿瘤、保护颈动脉与脑神经(迷走、舌下、舌咽、交感神经等),防大出血、脑缺血、神经损伤并发症,术后长期随访(影像学、神经功能、儿茶酚胺指标)监测复发转移、处理并发症,放疗化疗用于无法手术、复发转移或恶性肿瘤辅助治疗,疗效待提升、副作用需管控。

四、颈动脉内膜切除术

(一)适应证与禁忌证

适用于症状性颈动脉狭窄(狭窄率≥ 70%)与无症状性颈动脉狭窄(狭窄率≥ 60%),依患者症状发作频率、严重度、脑缺血耐受性及合并症权衡手术时机。绝对禁忌为无症状颈动脉完全闭塞,相对禁忌包括严重心肺肝肾功能不全、未控制的严重高血压、近期心肌梗死或脑卒中等,依个体评估、多学科协作决策手术可行性安全性,优化术前准备与风险管控。

(二)术前评估

血管造影(DSA 或 CTA)精准确定狭窄部位、程度、长度、斑块形态范围及侧支循环,助手术规划、评估手术难度预后;超声评估血管解剖、血流动力学、斑块特征及心脏功能,选合适手术切口、预测转流需求、监测术后血管通畅,多模态影像融合提升术前评估精准度,为手术导航。

(三)手术技巧

麻醉方式:全身麻醉利气道管理、维持脑灌注稳定、调控生理指标,适用于复杂手术;局部麻醉保持患者清醒,利术中神经功能监测、缩短住院康复周期,依患者状况、手术难度与麻醉团队协商抉择、优化麻醉管理。

手术切口与血管暴露:依斑块位置设计切口,低位斑块选横切口,高位广泛病变用斜切口或沿胸锁乳突肌前缘纵切口;切开皮肤皮下组织颈阔肌,结扎颈外静脉、离断颈横神经(短暂麻木可恢复),解剖胸锁乳突肌内侧、牵开肌肉时防喉返神经损伤致吞咽发声障碍,寻颈静脉、结扎切断面总静脉后牵开显颈动脉鞘,全程保护颈袢与迷走神经。

颈动脉切开与斑块处理:纵切颈动脉(颈总动脉至颈内动脉),锐性钝性结合轻柔剥离完整切除斑块,防残留与内膜损伤,用肝素盐水冲洗管腔、选合适补片(静脉、合成材料或牛心包)修补切口,降再狭窄率、优血流动力学,缝合依血管管径与条件选连续或间断缝合,确保血管壁贴合无缝隙、防出血狭窄血栓形成,全程严格止血、精准操作、保护血管内膜神经。

术后管理:严密监测生命体征、神经系统功能(意识、肌力、感觉、语言等)与局部伤口状况,调控血压血糖体温、维持内环境稳定,依病情与手术情况调控血压(防高血压出血、低血压脑灌注不足),规范抗血小板他汀治疗、营养支持促进愈合康复,早期康复训练依神经功能个体化设计、循序渐进、防并发症、提升功能预后,出院规划随访(复查血管超声、评估神经功能、调整治疗方案)保远期疗效。

(四)临床效果评估

手术成功显著降同侧颈动脉狭窄相关脑卒中风险(症状性狭窄尤著)、改善脑血流灌注、缓解脑缺血症状、提升生活质量,术后长期抗血小板他汀治疗及健康管理巩固疗效、防复发。并发症发生率与手术团队经验技术、患者状况及围术期管理相关,严格质量控制、技术创新、多学科协作优化围术期管理提升安全性,精准术前评估、个体化手术规划及术后规范随访助患者最大获益、推动技术发展。

五、颈动脉斑块

(一)形成机制与病理演变

多因素致颈动脉斑块,核心为动脉粥样硬化,血脂异常(LDL 升高、HDL 降低)促脂质沉积内膜下,炎症反应激活内皮细胞表达黏附分子,单核细胞趋化聚集、分化为巨噬细胞吞噬脂质成泡沫细胞,平滑肌细胞增殖迁移、分泌细胞外基质堆积,形成纤维帽覆盖脂质核心的复杂斑块结构。斑块动态演变,稳定斑块纤维帽厚、脂质核心小、炎症细胞少,不易破裂;不稳定斑块纤维帽薄、脂质核心大、炎症活跃、含大量巨噬细胞与组织因子,易破裂引发血栓栓塞、加速狭窄致脑缺血事件,斑块内新生血管为危险因素,增加破裂出血风险、促进病变进展。

(二)斑块稳定性评估

高分辨 MRI 多序列成像(T1WI、T2WI、质子密度加权像、增强扫描)精准分辨斑块成分(纤维帽、脂质核心、钙化、出血、血栓)、测量纤维帽厚度、评估炎症活动度,依特征参数构建模型预测稳定性;超声造影、光学相干断层扫描(OCT)、血管内超声(IVUS)从不同维度评估斑块形态、微结构与功能特性,多模态影像融合提升准确性可靠性,为治疗决策(保守、药物、介入或手术)、风险分层管理与疗效监测供关键依据,推动精准医疗。

(三)对脑血流动力学的影响

斑块致颈动脉狭窄改变血流动力学,依程度分轻(< 50%)、中(50% - 69%)、重(≥ 70%)度,轻度血流稍变可代偿;中度血流减少、流速改变,脑灌注储备降,脑代谢调节代偿;重度狭窄或闭塞致血流锐减,脑灌注不足触发缺血症状,侧支循环关键但个体差异大,Willis 环与颅外代偿途径依解剖与功能状态不同程度代偿,脑血管储备功能评估(乙酰唑胺试验、经颅多普勒超声结合 CO₂吸入试验、正电子发射断层扫描等)助量化脑血流储备、指导治疗干预、预测卒中风险,优化脑血流灌注管理。

(四)治疗干预措施

生活方式调整:为基础干预,戒烟限酒减有害物质损伤血管内皮;合理膳食(控脂、增膳食纤维、蔬果、适度蛋白摄入)调血脂、稳血压血糖;适度规律有氧运动(每周≥ 150 分钟中等强度)提升心肺功能、改善血管内皮功能、促脂质代谢;控制体重(BMI 达标)、减轻心理压力、充足睡眠,综合干预降心血管风险、延缓斑块进展、改善预后,定期健康宣教强化依从性。

药物治疗:他汀类降脂药核心,降 LDL - C 达标(依指南分层)稳斑逆转斑块,抗炎抗氧化、改善内皮功能、降心血管事件风险,依个体调剂量防不良反应;抗血小板药(阿司匹林、氯吡格雷等)抗血小板聚集、防血栓形成,依危险因素与出血风险选药联用;ACEI/ARB 类降压药、降糖药(口服降糖药或胰岛素)分别严格控血压血糖达标,降代谢紊乱损伤血管内皮与斑块进展风险,药物治疗定期监测评估(血脂、肝肾功能、血常规、凝血功能、炎症指标)依结果优化方案保安全有效,多靶点协同干预,全程管理。

介入与手术治疗:重度狭窄症状性患者(狭窄率≥ 70%)或无症状性狭窄(狭窄率≥ 60%)依病情选 CEA 或 CAS,依斑块特征、解剖因素及个体状况评估抉择,严格规范操作、围术期管理;新型介入技术(如药物涂层球囊、生物可吸收支架)创新探索,降再狭窄、促血管修复愈合,临床研究验证有效性安全性、拓展应用,多学科团队依指南规范精准评估、个体化治疗、全程质量控制提升疗效、推动颈动脉斑块诊疗进展,改善患者结局。

六、颈动脉瘤

(一)病因病理与临床分型

病因多元,动脉硬化使动脉壁弹力纤维断裂、平滑肌细胞减少致管壁薄弱扩张成瘤;创伤(锐器穿透、钝挫伤、医源性损伤)直接破坏血管壁结构引发;感染(细菌、真菌)侵蚀动脉壁致炎症削弱强度;遗传因素(如马凡综合征、Ehlers - Danlos 综合征)致结缔组织代谢异常、血管壁缺陷易患;先天性血管发育异常致管壁薄弱处膨出。依形态部位分真性(瘤壁含内膜、中层、外膜三层结构)、假性(动脉壁破裂出血,周围组织包裹形成瘤壁,无正常血管壁结构)、夹层动脉瘤(内膜撕裂、血液进入中膜形成假腔),依部位分颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉瘤及颈动脉分叉部动脉瘤,不同类型病因、病理、临床表现病因多元,动脉硬化使动脉壁弹力纤维断裂、平滑肌细胞减少致管壁薄弱扩张成瘤;创伤(锐器穿透、钝挫伤、医源性损伤)直接破坏血管壁结构引发;感染(细菌、真菌)侵蚀动脉壁致炎症削弱强度;遗传因素(如马凡综合征、Ehlers - Danlos 综合征)致结缔组织代谢异常、血管壁缺陷易患;先天性血管发育异常致管壁薄弱处膨出。依形态部位分真性(瘤壁含内膜、中层、外膜三层结构)、假性(动脉壁破裂出血,周围组织包裹形成瘤壁,无正常血管壁结构)、夹层动脉瘤(内膜撕裂、血液进入中膜形成假腔),依部位分颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉瘤及颈动脉分叉部动脉瘤,不同类型病因、病理、临床表现、诊断与治疗策略各异,精准分型为个体化诊疗基石。

(二)症状体征与诊断策略

症状体征:依瘤体大小、位置、生长速度及有无并发症而异。小型无症状,体检或影像学偶然发现;瘤体增大致颈部搏动性肿块,可闻及血管杂音,压迫周围组织神经引发吞咽困难、声音嘶哑、Horner 综合征(患侧瞳孔缩小、眼睑下垂、眼球内陷、面部无汗)等;瘤体破裂为严重并发症,致急性大量出血、休克甚至死亡,风险随瘤体增大、壁薄与血压波动升,部分瘤体内血栓形成脱落引发脑栓塞,致急性神经功能缺损,依症状体征评估病情紧急度、指导诊断流程与治疗抉择。

诊断策略:多模态影像学联合为关键,超声简便筛检,示瘤体大小、形态、部位、血流特征及与血管关系,评估瘤壁厚度、有无血栓,实时动态监测;CTA 三维重建精准呈现解剖细节、瘤体形态结构、与周围血管骨骼器官关系及钙化血栓情况,助术前规划;MRA 多序列成像优显血管壁与瘤体组织特性、血流状态,评估对脑血流影响,适用于肾功能不全、造影剂过敏者;DSA 金标准,详析血管解剖、瘤体血供来源与分支、血流动力学、侧支循环及有无血管畸形,为介入治疗导航,诊断中综合分析影像特征、结合临床排除颈部肿物鉴别诊断(颈动脉体瘤、神经鞘瘤、肿大淋巴结等),构建精准诊断模型,提升诊断效能、保障治疗精准性。

(三)手术治疗关键技术与术后监测要点

手术治疗关键技术:手术目的为消除瘤体、重建血流通路、防破裂出血与栓塞并发症,依瘤体特征与部位规划术式。动脉瘤切除与血管重建为常见术式,切除瘤体后选合适血管移植物(自体大隐静脉、人工血管)行端端或端侧吻合,吻合精准确保血流通畅、无狭窄血栓,操作规范保护神经血管;颈动脉结扎术用于无法重建或侧支循环良好者,严格评估脑血流代偿,术后密切监测神经功能;血管内介入治疗(覆膜支架置入术、弹簧圈栓塞术)微创优势适用于特定动脉瘤,覆膜支架隔绝瘤腔恢复血流、防瘤体破裂出血,弹簧圈栓塞治假性或窄颈动脉瘤,栓塞瘤腔促血栓形成闭合,介入治疗依血管解剖与病变特性精准选器械、优化操作技术、防内漏移位等并发症,多学科团队协作提升手术安全性精准度、拓展治疗选择空间。

术后监测要点:严密监测生命体征、神经系统功能(意识、肌力、感觉、语言、瞳孔变化等)及局部伤口状况,早期识别处理并发症;控制血压平稳达标(依个体设定目标值),防高血压致吻合口出血、低血压致脑灌注不足,选合适降压药依病情调整;抗凝抗血小板治疗依手术方式与血管状况定方案,防血栓形成,监测凝血指标平衡出血与栓塞风险;定期复查血管超声、CTA 或 MRA 评估血管通畅与瘤体变化,长期随访(每年至少 1 次)监测远期疗效、复发及新生动脉瘤,依结果调整治疗康复计划,为患者提供全病程优质医疗照护、改善长期预后与生活质量,推动颈动脉瘤诊疗技术创新发展与规范化管理。

七、结论

颈动脉疾病诊疗领域进展丰硕但挑战犹存。精准诊断依赖多模态影像融合、分子生物学标志物与功能评估技术创新;治疗策略朝个体化微创精准方向发展,新药物器械技术改善疗效安全性、拓展适应症;围术期管理多学科协作优化,含麻醉、监测、并发症防治与康复;长期随访监测体系构建为全程管理核心,依病情分层随访、调整方案;基础与转化研究深入剖析发病机制、挖掘靶点、创新技术材料器械;普及健康教育提升公众认知、倡导健康生活方式、强化慢病管理、促进早诊早治,多维度协同推动学科发展、提升防治水平、护公众健康。