医学故事.健康 中华医学会理事 神经外科教授

黎檀实教授:外军战伤救治理念与技术发展

黎檀实教授

围绕外军战伤救治理念与技术发展及其对未来作战的影响展开。在救治理念方面,从 “黄金一小时” 向 “伤员延时救治” 转变,前者在局部战争成效显著,但未来大规模作战存在挑战,“伤员延时救治” 应运而生;战术战伤救治(TCCC)理念不断深化拓展,未来需与作战需求融合。在救治技术上,医疗资源配置在实战中有例可循,装备朝着微型化、集成化、模块化发展,可穿戴设备用于检伤分类;新兴技术如创伤性颅脑损伤诊断评估技术有突破,模拟仿真和远程医疗融合助力救治。这些发展可提高作战人员生存和战斗力,影响作战指挥和样式选择,也推动军事医学的跨学科研究和国际合作。

一、现代战争中战伤救治的重要意义

在现代战争的残酷环境下,战伤救治能力是决定作战人员生死和部队战斗力维系的关键因素。每一场战争都是对军队医疗保障体系的严峻考验,各国军队在不同的战争中积累了丰富多样的战伤救治经验。然而,随着战争形态和作战环境的持续变化,未来作战充满了新的挑战与机遇。深入了解外军战伤救治理念和技术的发展,对于我们把握现代军事医学的脉搏以及理解未来战争的走向具有重要意义。

二、外军战伤救治理念的演进

(一)从 “黄金一小时” 到 “伤员延时救治” 的转变

“黄金一小时” 理念的诞生与辉煌成就

在多次现代局部战争中,“黄金一小时” 这一战伤救治理念应运而生并发挥了关键作用。这一理念强调在伤员受伤后的一小时内,尽可能为其提供确定性治疗。在实际应用中,这一理念取得了令人瞩目的成效,使部分军队在战争中的伤死率显著降低。这一成果的取得得益于多种因素的共同作用。先进的防护装备为作战人员提供了有效的保护;伤员越级后送机制打破常规,加快了重伤员的救治进程;而战术战伤救治(TCCC)理念在战场上的广泛应用则是核心环节。相关理论著作的出现为 TCCC 理念奠定了坚实基础,指导作战人员在战场上开展及时有效的初步救治,为后续治疗争取宝贵时间。

“伤员延时救治” 理念的应运而生

然而,随着对未来战争形态的研究,各国军队意识到 “黄金一小时” 理念在未来大规模作战等复杂情况下可能面临挑战。在可能出现的大规模战争场景中,敌人可能会切断通信、限制制空权等,这将严重干扰传统的快速救治流程。于是,“伤员延时救治” 理念被提出。这一理念与 TCCC 指南同等重要,基于特定的救治顺序,详细规范了伤员救治能力要求和技术综合清单。在大规模伤亡、后送困难以及遭遇特殊攻击等极端条件下,“伤员延时救治” 理念提出了新的资源分配策略,即对重伤或失能伤员采取延迟或期望救治方式,将有限资源重点用于轻伤员,使其迅速稳定伤情并重返战斗岗位,以保障部队战斗力。

黎檀实教授:外军战伤救治理念与技术发展

(二)战术战伤救治(TCCC)理念的深度拓展

TCCC 在现代战争中的实践与发展历程

TCCC 理念在现代战争中的重要性不言而喻,它聚焦于在复杂多变的战术环境下对伤员进行迅速且有效的救治,涵盖止血、气道管理、呼吸支持等关键环节。在过往的局部战争中,各国军队通过对作战人员的广泛培训,使其掌握了基本的急救技能。作战人员能够熟练使用止血带控制大出血,进行简单的气道处理等操作,这些技能在战场上发挥了巨大作用。随着战争经验的积累,TCCC 理念不断完善,对不同伤情的处理技术和流程更加细化和专业化,形成了针对多种作战场景和伤情类型的综合救治方案。

TCCC 与未来作战需求的紧密融合

展望未来作战,其环境将变得极为复杂。作战区域将拓展到多领域,包括太空、网络空间等,作战人员面临的威胁更加多样化,作战区域呈现出非线性、多维和动态的特点。在此背景下,TCCC 理念需要与作战需求深度融合。例如,TCCC 需与单兵综合系统相结合,使救治功能与作战装备一体化,满足作战人员在复杂环境下的需求。同时,TCCC 要与作战指挥信息网络协同,确保战伤救治工作高效融入作战体系,实现信息的快速传递和资源的及时调配,提高救治效率。

黎檀实教授:外军战伤救治理念与技术发展

三、外军战伤救治技术的发展之路

(一)医疗资源配置与装备发展趋势

** 实战中的医疗资源配置实例剖析

在一些局部战争中,国际联军等军事力量有着各自的医疗资源配置方式。以某场战争为例,在作战单位和不同阶段有着特定的损伤控制实施配置及定位。针对恶劣天气或飞行条件受限,导致无法及时获得具有手术能力的医疗后送(MTF)资源的情况,军队设置了多层级的医疗保障,包括师级单位支持区域、前沿支援医疗队(FST)等。在极端情况下,还有其他特殊医疗资源作为应急保障,确保伤员能得到基本救治。

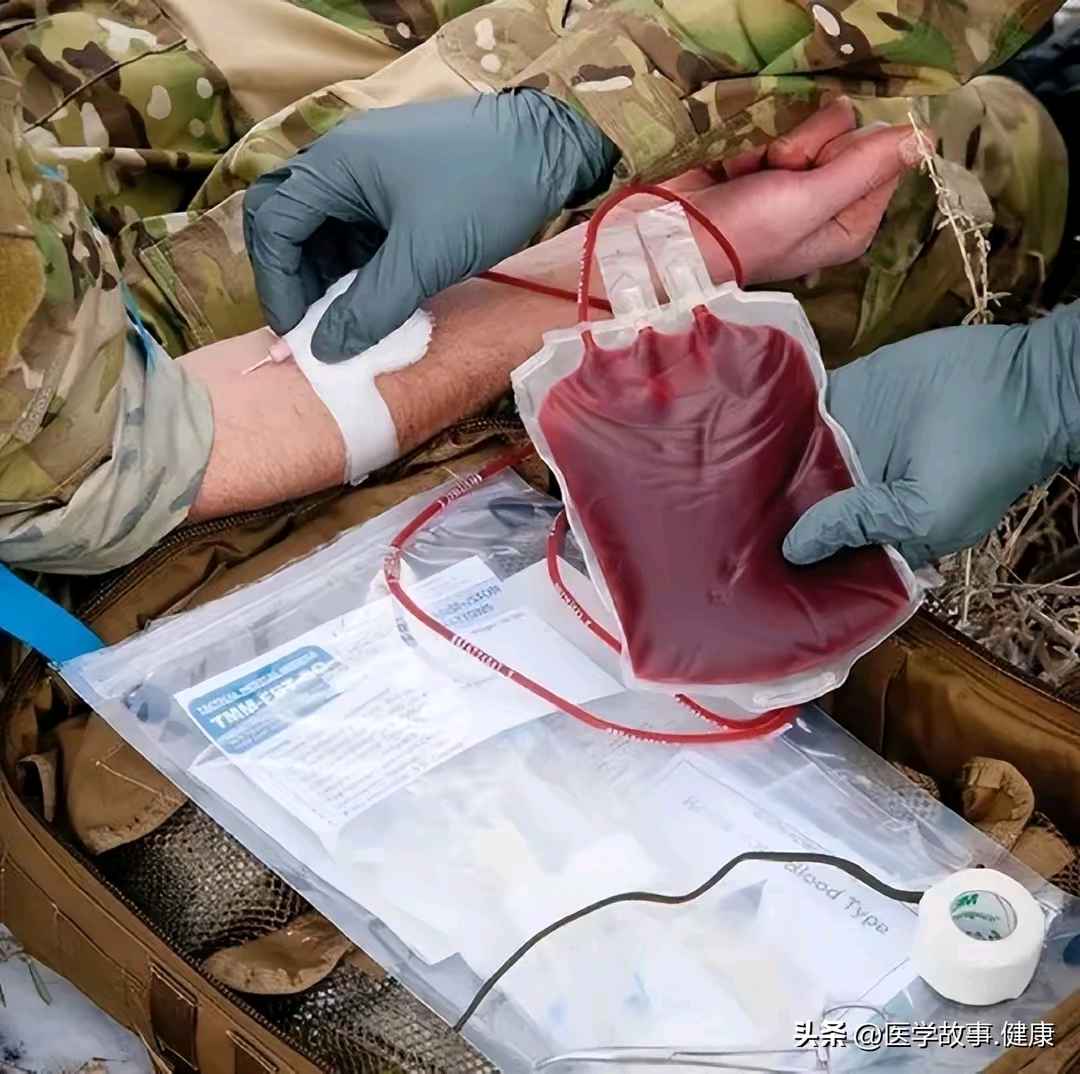

** 未来装备发展的前沿方向

展望未来,外军战伤救治装备正朝着微型化、集成化、模块化方向发展。以常见的止血包扎、液体输注、疼痛控制、脏器支持技术为例,当前这些技术虽已存在,但未来关键在于实现微型化、集成化和模块化。这将使装备更好地适应复杂战场环境和快速救治需求。可穿戴生物传感器和先进的生命体征监测仪将得到进一步发展,用于实时监测作战人员生命体征,在批量伤员出现时快速准确检伤分类,为救治决策提供关键依据。

(二)新兴技术在战伤救治中的创新应用

** 创伤性颅脑损伤(TBI)诊断与评估技术的突破

在现代战争中,创伤性颅脑损伤(TBI)是常见且严重的伤情,其快速准确诊断和评估至关重要。为此,各国军队积极研发相关诊断设备,如脑波检测和眼球跟踪装置、快速血液测试等方法,用于快速诊断脑震荡等颅脑损伤。颅脑超声技术也得到应用,可对爆炸导致的颅内血肿、颅内压升高、颅内肿物等严重伤情进行快速评估。这些技术为 TBI 的及时救治提供了有力支持,提高了患者的生存率和康复率。

** 模拟仿真与远程医疗技术的奇妙融合

模拟仿真技术在战伤救治培训中具有重要意义。通过创建逼真的战场创伤场景,模拟仿真技术可让作战人员和医护人员在虚拟环境中练习救治技能,熟悉各种复杂伤情处理方法,以便在实际战场中更好应对。远程医疗技术则搭建起前线与后方医疗资源的桥梁。在未来作战中,当现场医疗资源有限或救治难度大时,远程医疗可将后方优质医疗资源延伸到战术一线,后方专家可实时指导一线卫生人员开展紧急救命手术,提高救治成功率。

(三)检伤分类与医疗资源分配技术的革新

** 基于未来作战样式的检伤分类新原则

未来作战样式的变化对检伤分类和医疗资源分配原则提出了新要求。在大规模伤亡、后送受限等极端情况下,传统检伤分类方法已不足。除依据伤情轻重外,还需考虑作战需求。例如,资源配置需更聚焦致命伤和可预期死亡情况,同时保障轻伤员能快速重返战斗岗位。在控制致命性大出血、解除气道梗阻等关键救治环节的资源分配将更受重视。

** 技术手段助力检伤分类的精准化

随着科技发展,可穿戴生物传感器和生命体征监测仪等技术手段为检伤分类带来更高准确性和效率。这些设备可实时采集伤员生命体征数据,通过算法和模型进行分析,为医护人员提供准确伤情判断,实现医疗资源的科学合理分配,优先救治急需医疗支持的伤员。

黎檀实教授:外军战伤救治理念与技术发展

四、外军战伤救治发展对未来作战的深远影响

(一)对作战人员生存能力与战斗力保障的积极作用

显著提高生存能力

先进的战伤救治理念和技术的应用将极大提高作战人员在战场上的生存几率。“黄金一小时” 和 “伤员延时救治” 等理念旨在不同作战条件下挽救伤员生命。新型诊断技术、高效治疗手段和合理医疗资源配置能有效处理大出血、颅脑损伤等致命伤。例如,快速止血技术可及时控制出血,先进颅脑损伤诊断和治疗设备可救治脑部受伤人员,从而降低伤死率。

快速恢复战斗力的关键支撑

对于轻伤员,快速有效的救治措施能使其迅速恢复作战能力并重返岗位,这对保持部队战斗力至关重要。及时的疼痛控制、先进的伤口处理和简单的脏器支持技术等可减轻伤员痛苦、加速伤口愈合、维持身体机能稳定,让轻伤员能在短时间内重新投入战斗,减少因伤减员对作战行动的影响。

(二)对作战指挥与作战样式的深刻影响

作战指挥纳入救治因素的必要性

在未来作战中,作战指挥必须将战伤救治纳入考虑。制定作战计划时要考虑医疗资源配置和后送路线规划。例如,选择作战区域和行动路线时需评估周边医疗支援能力,确保伤员能及时救治。作战指挥信息网络与救治信息系统需协同,使指挥中心能实时掌握伤员情况,合理调配医疗资源,保障救治高效有序。

对战样式选择的潜在影响

战伤救治能力的发展水平将影响作战样式选择。若某作战区域战伤救治能力强,包括快速后送和现场救治能力,军队可能采取积极作战行动。反之,若救治能力受限,如医疗资源匮乏、后送困难地区,军队可能调整作战策略,避免过度冒险,保障部队战斗力和生存能力。

(三)对军事医学研究与发展的强大推动

促进跨学科研究的深度融合

为满足未来作战战伤救治需求,外军将推动军事医学与其他学科交叉融合研究。医学与工程学结合可研发更先进医疗装备;医学与信息技术融合可提高救治信息管理和远程医疗水平;医学与物理学协同可开发新型诊断技术。这种跨学科研究将为军事医学发展注入新活力。

国际合作与经验借鉴的积极意义

在全球军事医学领域,国际间的合作与交流日益重要。各国军队可分享战伤救治经验,也可相互借鉴先进技术和理念。通过国际合作,共同应对未来复杂作战环境中战伤救治挑战,推动全球军事医学事业发展。

黎檀实教授:外军战伤救治理念与技术发展

五、总结与展望

外军战伤救治理念和技术在不断发展演变,从 “黄金一小时” 到 “伤员延时救治” 的理念转变,以及新兴技术在战伤救治中的应用,都是为适应未来作战环境变化。这些发展对作战人员生存能力、战斗力保障、作战指挥、作战样式和军事医学研究等有深远影响。在未来军事竞争中,战伤救治能力是军队综合实力重要部分。外军的实践为各国军队提供参考和借鉴。随着科技进步,军事医学将面临新机遇和挑战,持续创新战伤救治理念和技术是保障军队未来作战能力的关键。