医学故事.健康 中华医学会理事 神经外科教授

Nature Communications:肠道菌群在炎症性抑郁症中的作用

山西医科大学张克让 / 孙宁团队在《Nature Communications》发表论文。该研究确定肠道菌群紊乱会干扰免疫系统和炎症因子,导致抑郁症发生及脂肪酸代谢异常。研究结合多组学方法,分析肠道菌群组成和功能,通过临床样本和动物模型验证,用生信分析方法识别微生物标志物。结果表明,MDD 患者肠道菌群组成和功能变化,与炎症反应和肠道屏障功能异常有关;炎症性抑郁症患者促炎细菌丰度增加,抗炎细菌及产短链脂肪酸细菌丰度降低;FMT 可在小鼠中复制炎症性抑郁症行为特征;益生菌丁酸梭菌能调节肠道菌群、降低炎症因子。研究为理解微生物 - 肠 - 脑轴在抑郁症中的作用提供新视角,为炎症性抑郁的预防 / 干预 / 治疗奠定基础。

你是不是也常常这样:总是莫名地陷入emo状态、控制不住的大发脾气?鬼使神差的兴奋喜悦?忽如其来的压力感?这一系列“无厘头”的情绪究竟从何而来?

情绪和认知,是我们人类作为高级物种与其他物种的重要区别之一。而这种情绪,不仅仅来自大脑,同时还来自肠道。

近期,山西医科大学张克让/孙宁团队在Nature子刊《Nature Communications》上发表了题为“Immunoregulatory role of the gut microbiota in inflammatory depression”的研究论文,该研究确定了肠道菌群紊乱会干扰免疫系统和炎症因子,最终导致抑郁症的发生,以及脂肪酸代谢异常。

人的喜怒哀乐居然会被“肠道菌群”所操控,这听起来是不是有点子离大谱?但越来越多的研究表明:肠道菌群可以远程控制我们的大脑,影响我们的情绪和行为,其还和焦虑、抑郁症、精神分裂症、自闭症、老年痴呆等神经精神疾病的发生有着密切关系。

此外,从国自然热点统计,可看出肠道菌群是重要的研究热点之一,相关的研究项目频繁获得资助。因此,肠道菌群与情绪行为相关的研究思路,或许是一个不错的方向。

Nature Communications:肠道菌群在炎症性抑郁症中的作用

下面跟着脑哥一起看下这篇文章是怎么研究的吧!首先文章结合了16S rRNA基因测序和宏基因组测序等多组学方法,全面分析了肠道菌群的组成和功能;其次不仅分析了人类的临床样本,还通过动物模型进行了验证,使得结果更加可靠;最后使用LEfSe(线性判别分析效应大小)和ROC曲线分析等生信分析方法,识别和验证与炎症性抑郁症相关的微生物标志物,提高了研究结果的准确性和可靠性。总的来说,通过临床研究和动物实验相结合的方法,提供了肠道菌群在炎症性抑郁症中作用的全面视角,为理解微生物-肠-脑轴在抑郁症中的作用提供了新的视角。

Nature Communications:肠道菌群在炎症性抑郁症中的作用

研究背景

抑郁症(Major Depressive Disorder,MDD)是一种高度异质性的疾病,其特征和治疗反应在不同患者之间存在显著差异,导致对抑郁症亚型的进一步研究显得尤为重要。过去研究表明,炎症在MDD的发病机制和病理生理中扮演着重要角色。肠道菌群可以通过多种机制影响宿主的免疫系统和行为,肠菌群失调可能通过影响免疫反应和肠粘膜屏障功能,进而影响中枢神经系统,导致或加重抑郁症状。基于此,本研究旨在进一步阐明肠道菌群在炎症性抑郁症中的作用,并探索通过调节肠道菌群来改善抑郁症状的新方法。

研究主要结果

1.针对MDD患者和健康对照者(HC)的体内研究

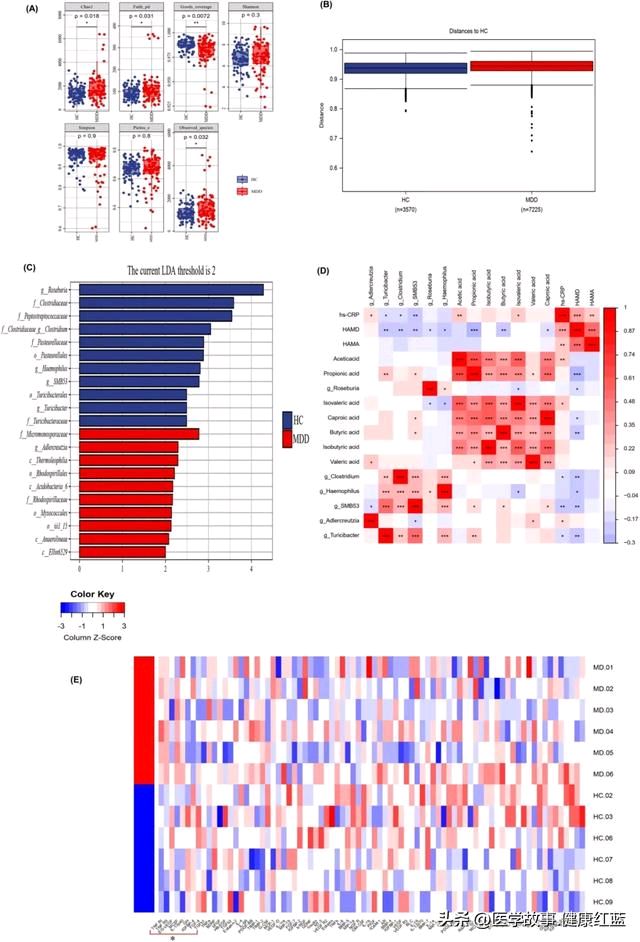

通过Alpha/Beta多样性分析和线性判别(LEfSe)分析,对比MDD和HC的肠道菌群组成差异。结果表明MDD患者的肠道菌群丰富度和多样性增加,但覆盖度不足;MDD患者组与HCs存在明显的微生物群落结构差异;在族水平上,MDD患者中Micromonosporaceae和Rhodospirillaceae的相对丰度显著更高;在属水平上,Adlercreutzia在MDD患者中的相对丰度显著更高。

通过相关性分析对比肠道细菌、短链脂肪酸(SCFAs)、高敏C反应蛋白(hs-CRP)与抑郁症状之间的关系,发现Clostridium、Roseburia、Haemophilus、SMB53和Turicibacter的相对丰度与丙酸和丁酸水平呈正相关,与hs-CRP和汉密尔顿抑郁量表(HAMD-17)总分呈负相关,hs-CRP水平与HAMD-17和汉密尔顿焦虑量表(HAMA)总分呈正相关。对肠粘膜样本进行多个炎症蛋白筛选,发现MDD患者组中与炎症激活相关的细胞因子表达增加,而与肠道粘膜修复相关的因子表达减少。

上述结果表明,肠道菌群的组成和功能在MDD患者中发生了显著变化,并且与炎症反应和肠道屏障功能的异常有关。

Nature Communications:肠道菌群在炎症性抑郁症中的作用

2.针对患有炎症性抑郁症、非炎症性抑郁症和HC的受试者进行的体内研究

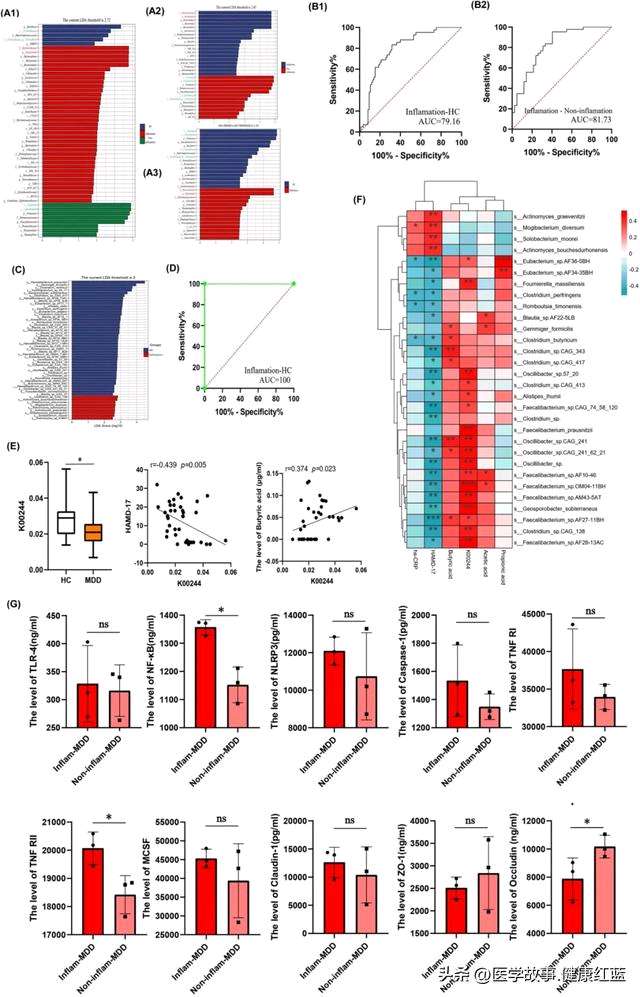

使用LEfSe比较炎症性抑郁症患者、非炎症性抑郁症患者和HCs之间的肠道菌群差异,并构建受试者工作特征(ROC)曲线;结果表明,炎症性抑郁症患者中促炎细菌的相对丰度显著增加,而具有抗炎作用并能产生短链脂肪酸(SCFAs)的细菌的相对丰度降低;ROC曲线表明这些生物标志物在区分炎症性抑郁症患者方面具有良好的准确性。

通过鸟枪法宏基因组测序对炎症抑郁症患者和HC的粪便样本进行分析,结合不同物种ROC曲线构建炎症抑郁症诊断模型,并进行KEGG和KO对比分析;结果表明,炎症性抑郁症患者中有43种物种的相对丰度显著降低,而有9种细菌物种在炎症性抑郁症患者中富集。

比较炎症性抑郁症患者与非炎症性抑郁症患者的肠道粘膜中炎症标志物和通透性标志物的差异,发现炎症性抑郁症患者的肠道粘膜中炎症标志物和通透性标志物的水平发生了显著变化,表明肠道屏障功能受损。

Nature Communications:肠道菌群在炎症性抑郁症中的作用

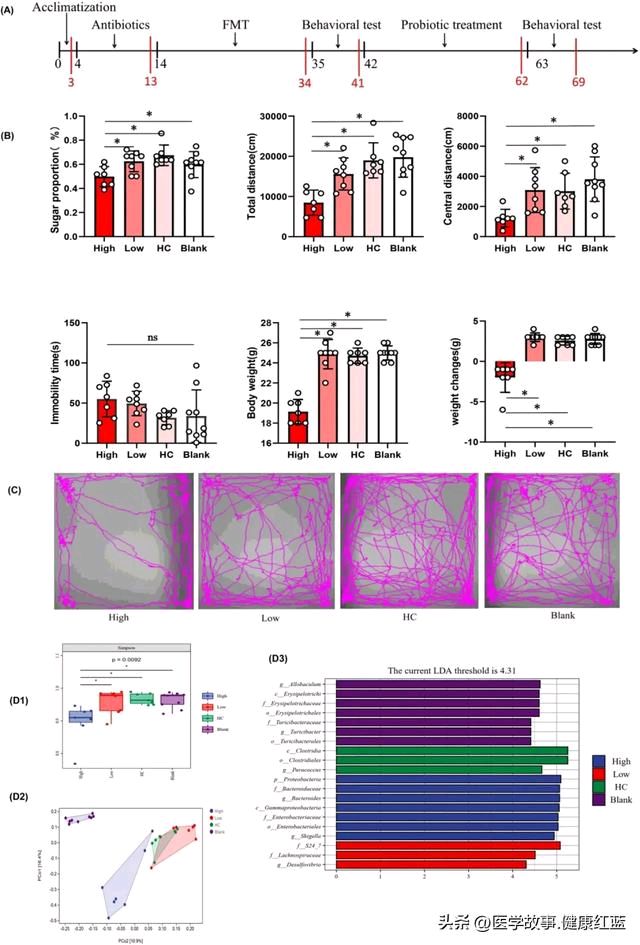

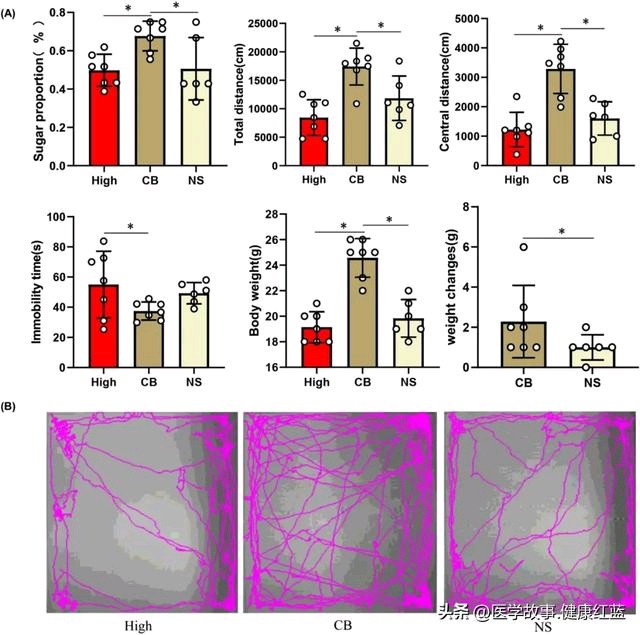

3.通过FMT建立炎症抑郁症小鼠模型

通过FMT(肠道菌群移植)实验确定抑郁相关行为表型是否与肠道菌群紊乱有关,发现移植了炎症性抑郁症患者微生物群的受体小鼠表现出类似抑郁的行为;使用16S rRNA基因测序分析不同组小鼠的肠道菌群组成和多样性,发现高炎症组小鼠的肠道菌群多样性降低,且微生物群落结构发生显著变化;LEfSe分析显示,高炎症组小鼠肠道中Bacteroidaceae和Bacteroides的相对丰度显著增加。

上述结果表明,通过FMT可以成功地在小鼠中复制出与人类炎症性抑郁症相似的行为特征,并且这些行为特征与特定的肠道菌群组成变化有关。

Nature Communications:肠道菌群在炎症性抑郁症中的作用

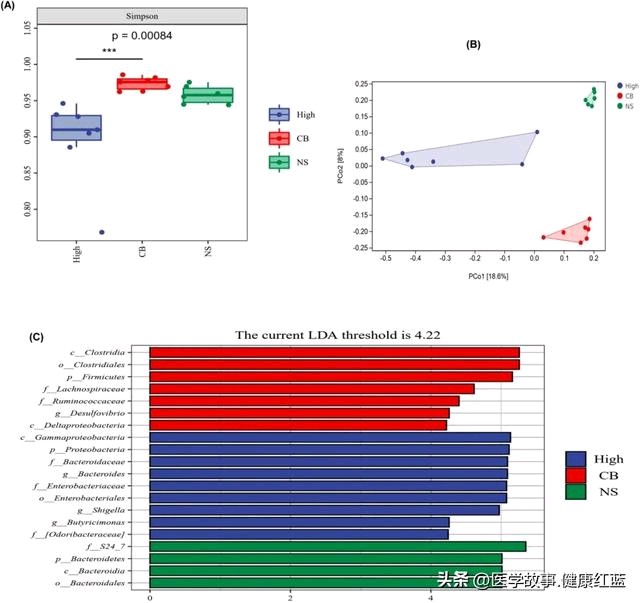

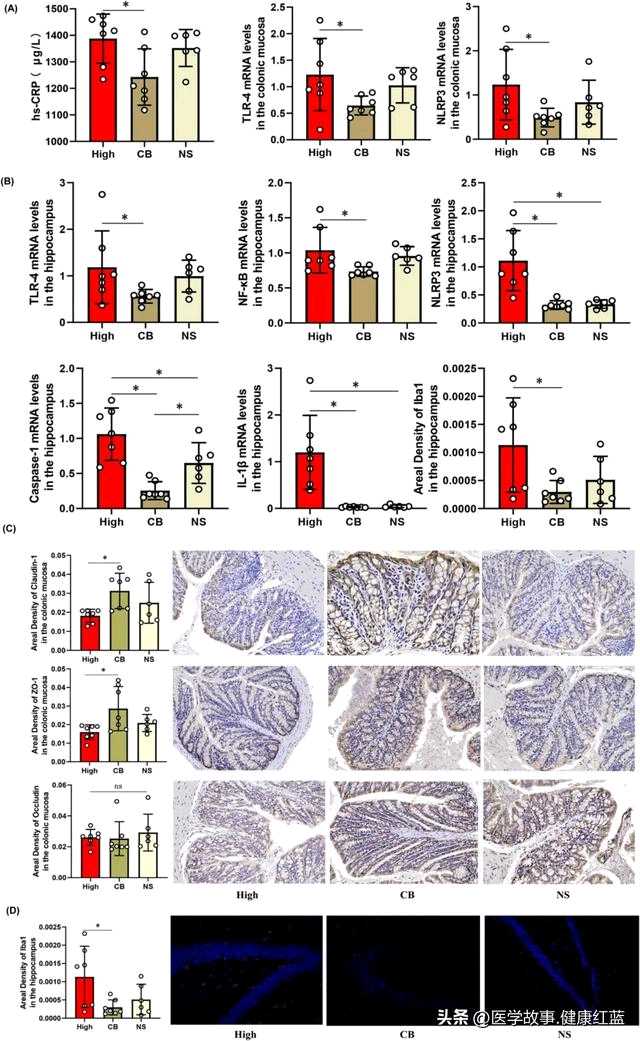

4.益生菌丁酸梭菌(CB)对小鼠炎症抑郁模型的影响

Alpha多样性显示,CB治疗后,高炎症组小鼠的Simpson指数增加,说明肠道菌群的多样性增加;Beta多样性分析显示,CB治疗后,高炎症组小鼠的肠道菌群组成与低炎症组、健康对照组和空白对照组存在显著差异;LEfSe分析显示,CB治疗后,Clostridia和Clostridiales的相对丰度增加,而Bacteroidaceae和Bacteroides的相对丰度减少,表明CB改变了高炎症组小鼠的肠道菌群组成。

Nature 文章小结

Nature Communications:肠道菌群在炎症性抑郁症中的作用

(1)研究了肠道菌群组成与炎症性抑郁症之间的关系,揭示了肠道菌群可能通过产生低度炎症影响抑郁症的发生和发展;

(2)分析了炎症性抑郁症患者肠道菌群与血液中炎症因子和短链脂肪酸(SCFAs)之间的关联,发现特定的微生物群与炎症因子和SCFAs水平的变化有关;

(3)研究了益生菌(特别是产丁酸的Clostridium butyricum)对炎症性抑郁症模型的影响,发现益生菌能够调节肠道菌群,降低炎症因子,并显示出抗抑郁样效果。

综上所述,研究结果支持了炎症性抑郁症的肠道菌群假说,并为通过肠道菌群和代谢组改变预防/干预/治疗炎症性抑郁奠定了基础。