医学故事.红蓝融合 中华医学会理事 神经外科教授

癌症的发生与众多因素有关,从分子层面可能来自各种基因突变或者基因损伤,当原癌基因突变促进细胞增殖,或者抑癌基因受损,失去调控细胞周期的能力时,就会形成癌症发生的基础。除此之外,外界条件的影响也不容小觑,尤其是某些环境污染物在进入人体后,可能直接或经过代谢间接形成一些促进癌症发生的条件,加速肿瘤形成。

就在今日《自然》杂志上,来自克罗地亚斯普利特大学与欧洲分子生物学实验室(EMBL)的科学家合作发现,我们肠道内部原本和谐共处的肠道菌群竟然会成为促癌帮凶,它们将特定外界污染物代谢后,会产生出新的促癌物质散播到组织中,提升癌症发生风险。

肠道菌坏事《自然》发现它们能加工促癌分子,远程诱发癌症

关于肠道菌群,我们或许听过许多它们的益处,比如肠道菌可以分解膳食纤维,降低肠道炎症水平并提供微量营养分子,有些菌群还能够助力清除肿瘤,增强免疫疗法的效果。但肠道菌也具有两面性,当肠道出现炎症,某些肿瘤诱导微生物可以离开肠道,进入其他组织产生基因毒素诱发细胞癌变,同时它们也具备代谢、转化众多外来化合物分子的潜力。

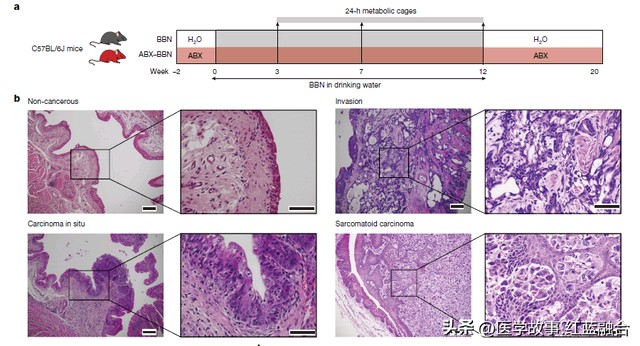

新研究重点关注了膀胱癌的发生过程,这类癌症与接触烟草雾气的亚硝胺类分子BBN有关,在动物试验中,长期暴露于BBN下可以有效诱导小鼠膀胱癌。这一次,作者稍微做了些许调整,他们在BBN处理之前,给部分小鼠进行了全面的抗生素治疗,清除掉小鼠肠道内99.99%的细菌。

肠道菌坏事《自然》发现它们能加工促癌分子,远程诱发癌症

抗生素治疗可以显著减少BBN的膀胱癌诱导作用(图片来源:参考资料[1])

随后,它们与对照组小鼠共同暴露在BBN条件下12周。令人意外的是,提前执行了抗生素治疗的小鼠,有81%没有产生任何膀胱肿瘤的病理特征,而对照组有77%都发生了膀胱组织肿瘤化,其中还有相当一部分具有侵袭性较强的肿瘤特征。

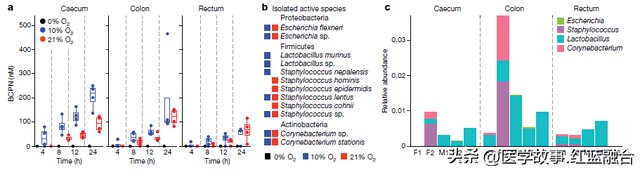

严格来说,BBN在进入体内后,发生膀胱促癌作用的是它的氧化代谢产物BCPN,后者常常富集在膀胱并能与膀胱上皮细胞的DNA形成促癌的DNA加合物。作者发现,肠道恰好就是BCPN最大的生产基地,与对照组相比,经过抗生素治疗后的小鼠肠道中BCPN水平大幅下降,这也降低了BCPN祸害膀胱上皮细胞的风险。

有了这些发现,作者几乎肯定丢失的肠道菌就是BNN转变成BCPN的帮手!他们立即着手对500多种小鼠肠道菌群进行了分析,结果显示有多种不同的亚群对BBN的氧化有促进作用,涉及到埃希氏菌、乳杆菌、葡萄球菌等8个属。

肠道菌坏事《自然》发现它们能加工促癌分子,远程诱发癌症

与BBN的致癌作用相关的菌群(图片来源:参考资料[1])

除此之外,这种BNN-BNCP的转变过程不仅仅只存在于小鼠,作者在人类粪便样本中提取的微生物培养测试中初步发现,人类大肠埃希氏菌也具备生产BCNP的能力,并且这种能力在不同人群来源的菌株中较为保守。尤其是在微氧条件下,BNN到BCPN的转化效率更高。

论文指出,这些结果让我们更清楚地认识到了肠道微生物在癌症发展的作用,以及环境分子在进入体内后致癌的一条全新通路。而通过检测个体的微生物组,也可以判断它们是否更容易受特定环境污染物的影响,帮助更多人获取适合自己的癌症预防策略甚至辅助肿瘤治疗。

肠道菌坏事《自然》发现它们能加工促癌分子,远程诱发癌症

参考资料:

[1] Gut microbiota carcinogen metabolism causes distal tissue tumours. Nature (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-024-07754-w