医学故事.红蓝融合 中华医学会理事 神经外科教授

什么是可穿戴超声Wearable Ultrasound技术:

可穿戴超声技术是一种融合了柔性和可拉伸超声换能器、便携数据采集、无线通信和人工智能(AI)技术的创新医疗技术,通过在人体表面贴合的设备实时获取和分析生理数据,提供持续健康监测、成像、治疗和药物递送等功能,从而显著改善医疗保健质量和效率。其核心在于由银纳米线(AgNWs)和复合弹性基底制成的柔性超声换能器,能够在保持高成像质量的同时适应人体复杂曲面。生物粘附和声学友好界面确保了超声源与皮肤间的有效耦合,便携数据采集和无线通信技术实现了实时数据传输,AI技术在图像处理和数据分析中提高成像精度,提供详细的生理和病理信息。应用方面,包括肩部双向剪切波弹性成像(DDSWE)和连续膀胱容积监测在内的设备,已被用于健康监测、康复治疗等领域。然而,技术实现面临诸多挑战,如柔性材料和制造工艺的研发、长期声暴露的生物效应和皮肤健康问题,以及数据采集、传输和处理的高能效要求。总之,可穿戴超声技术代表了医疗技术的前沿,通过多种先进技术的整合,实现了从实验室到临床应用的转化,展示了广阔的发展前景。

可穿戴超声未来应用方向 - 从血管成像到神经调控再到运动监测

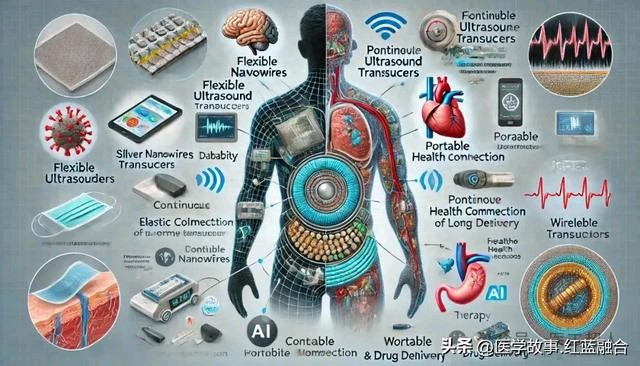

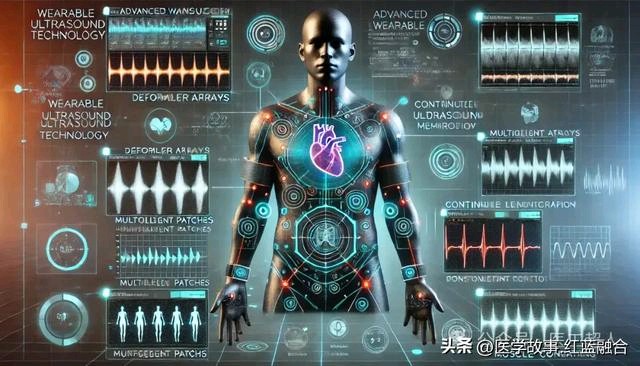

关于柔性超声技术的综合图:展示了柔性超声换能器、便携数据采集、无线通信和人工智能集成的各个方面。图中包含以下内容:设备在人体上的应用:标注了持续健康监测、成像、治疗和药物递送功能。核心组件:展示了银纳米线(AgNWs)和复合弹性基底的换能器、生物粘附界面和便携电子设备。技术挑战:包括材料耐久性、长期暴露的生物效应和高效数据处理。

可穿戴超声设备因其能够提供持续健康监测、恢复或替代受损的身体或器官功能,甚至在某些情况下提供超人能力的潜力,而备受关注。近年来,软物质、纳米技术、集成电路、便携电源技术和人工智能(AI)的进步,为可穿戴超声研究注入了前所未有的动力,使其在连续健康监测、成像、治疗、药物递送等应用中展现出越来越重要的角色。

可穿戴超声未来应用方向 - 从血管成像到神经调控再到运动监测

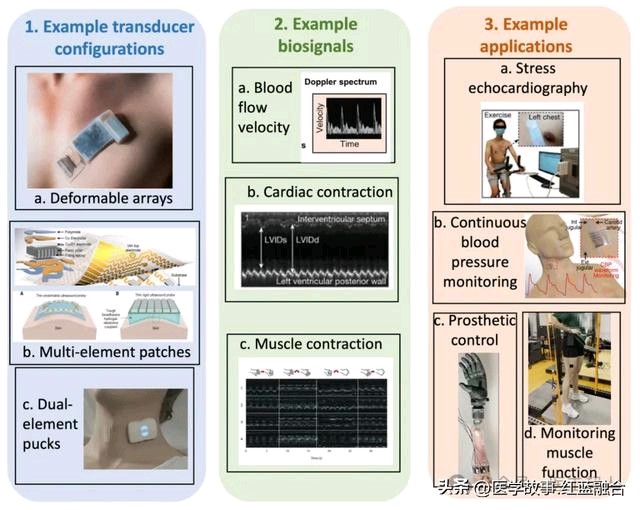

可穿戴超声系统涉及不同的换能器配置,如可变形阵列、多元件贴片和单元件探头;生物信号,如多普勒频谱、心脏收缩和肌肉收缩;以及应用,如应激超声心动图、连续血压监测、假肢控制和肌肉功能监测。

主要技术进展

可穿戴超声技术的研究进展主要集中在柔性和可拉伸超声换能器、生物粘附和声学友好界面、便携超声数据采集和无线通信、AI驱动的成像和控制等方面。其他创新包括更多的可穿戴主动材料和结构、新型换能器、高效的数据采集和传输、轻量化电子设备以及智能图像重建。以下是文章中详细介绍的一些关键领域和研究进展。

可穿戴超声未来应用方向 - 从血管成像到神经调控再到运动监测

A. 新兴的可穿戴超声技术

Huang等人提供了关于可穿戴超声设备材料、制造工艺、波束形成和应用的综述,特别是总结了包括主动材料、匹配和背衬材料、可拉伸电极在内的换能器材料及其相关的制造技术。波束形成策略,特别是基于AI的解决方案,被强调为解决柔性和可拉伸阵列中未知阵列元件位置引起的波束形成误差的有效方法。这篇综述还强调了可穿戴超声在连续健康监测、治疗和人机接口等方面的最新应用,并提出了该领域未来的挑战和前景。

可穿戴超声未来应用方向 - 从血管成像到神经调控再到运动监测

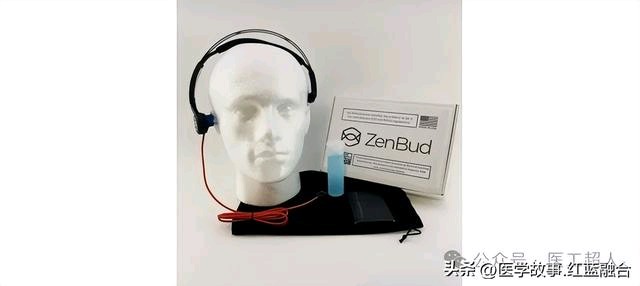

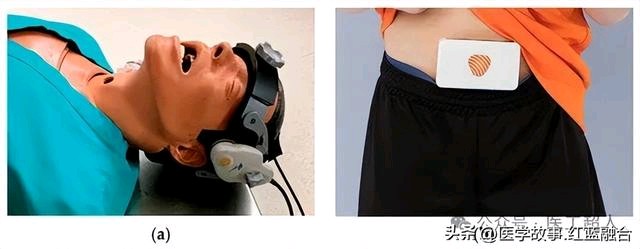

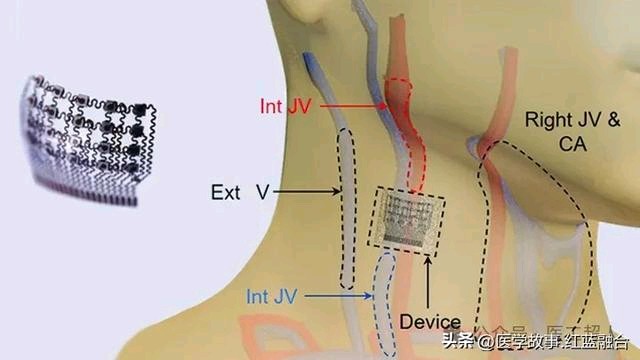

B. 可穿戴超声神经调制

神经调制被认为是可穿戴超声技术的重要应用之一,特别是迷走神经调制技术,有望治疗癫痫、抑郁症和自身免疫疾病。Van Damme等人报道了一种由三个8.4 MHz压电换能器组成的袖带状设计,展示了实现可穿戴迷走神经刺激技术的新途径。Hacker等人开发了一种可穿戴超声耳迷走神经刺激器,设计成耳机形式,通过8 MHz超声换能器刺激耳部的迷走神经,报告了声输出及其安全性因素如温升和声强度。

可穿戴超声未来应用方向 - 从血管成像到神经调控再到运动监测

C. 可穿戴超声成像

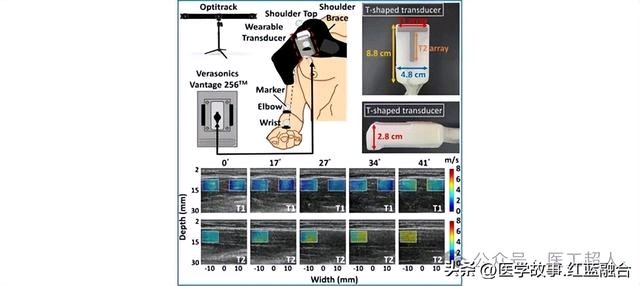

可穿戴超声成像及其相关的连续健康监测是可穿戴超声技术的高度预期进展之一。Chen等人提出了一种肩部双向剪切波弹性成像技术,使用定制的T形超声换能器阵列,能够动态量化肩部肌肉的机械性能,这些信息可能帮助外科医生和物理治疗师未来调整康复强度。Lee等人展示了一种结合深度神经网络的可穿戴膀胱容积监测设备,实现了准确且连续的膀胱容积监测。

可穿戴超声未来应用方向 - 从血管成像到神经调控再到运动监测

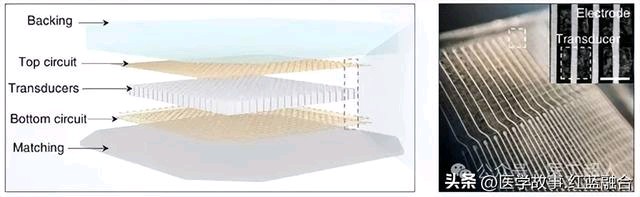

D. 可穿戴超声创新器械

柔性和可拉伸超声换能器是大多数可穿戴超声技术的关键组件。Xue等人全面回顾了用于可穿戴超声成像、传感和治疗的柔性超声换能器,包括先进材料、换能器设计和制造技术,并讨论了未来研究的技术障碍和挑战。Chen等人报道了一种皮肤贴合的柔性和可拉伸超声换能器,展示了其在大曲率表面上的适应性和优越的成像质量,使用银纳米线与复合弹性基底,确保了电气和机械连接的稳固性。

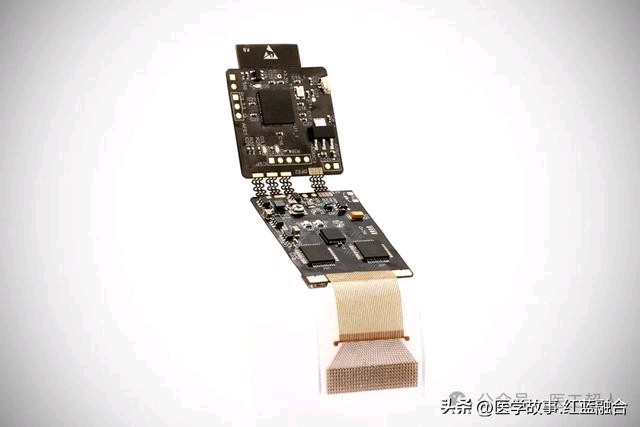

可穿戴超声设备可能会在家庭环境中使用,因此需要特殊的设计考虑。Barbarevech等人提出了一种整体方法,设计和实现了一个紧凑、电池供电的完全可穿戴超声设备,用于家庭护理应用中的慢性伤口治疗。Vostrikov等人提出了一种超低功耗的可穿戴超声设备,用于手势识别,通过分析超声回波数据,实现了96%的准确率,展示了可穿戴超声设备在预测连续手部动作方面的潜力。

可穿戴超声未来应用方向 - 从血管成像到神经调控再到运动监测

结论

本综述展示了可穿戴超声领域的高度动态性和创新性,柔性超声设备创新、新兴的可穿戴超声应用以及安全性和临床实施的潜力,将为这一领域带来前所未有的进展。这些进展将确保这种高效多功能技术从实验室到床边的转化,以及在家庭医疗和其他静止环境中的应用。

最后惯例一张AI图:

可穿戴超声未来应用方向 - 从血管成像到神经调控再到运动监测

参考文献

1. H. Huang, R. S. Wu, M. Lin, and S. Xu, “Emerging wearable ultrasound technology,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelectr., Freq. Control, vol. 71, no. 7, pp. 713–729, Jul. 2024, doi: 10.1109/TUFFC. 2023.3327143.

2. P. Song et al., “Clinical, safety, and engineering perspectives on wearable ultrasound technology: A review,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelectr., Freq. Control, vol. 71, no. 7, pp. 730–744, Jul. 2024, doi: 10.1109/TUFFC.2023.3342150.

3. C. van Damme, G. K. Wardhana, A. I. Velea, V. Giagka, and T. L. Costa, “Feasibility study for a high-frequency flexible ultrasonic cuff for high-precision vagus nerve ultrasound neuromodulation,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelectr., Freq. Control, vol. 71, no. 7, pp. 745–756, Jul. 2024, doi: 10.1109/TUFFC.2024.3381923.

4. J. T. Hacker, A. R. Slegaitis, and S. W. Stephenson, “Development of a wearable ultrasonic auricular vagus nerve stimulator,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelectr., Freq. Control, vol. 71, no. 7, pp. 757–762, Jul. 2024, doi: 10.1109/TUFFC.2023.3343915.

5. H.-J. Chen, H.-C. Chuang, G.-X. Xu, C. Chen, W.-R. Su, and C.-C. Huang, “Wearable ultrasound imaging device for dynamic dualdirection shear wave elastography of shoulder muscle,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelectr., Freq. Control, vol. 71, no. 7, pp. 763–774, Jul. 2024, doi: 10.1109/TUFFC.2023.3348472.