医学故事.红蓝融合 中华医学会理事 神经外科教授

人脑植入机器人身体:希望与挑战并存

在科技飞速发展的今天,“人脑植入机器人身体”这一曾经看似遥不可及的设想,正逐渐从科幻走向现实。

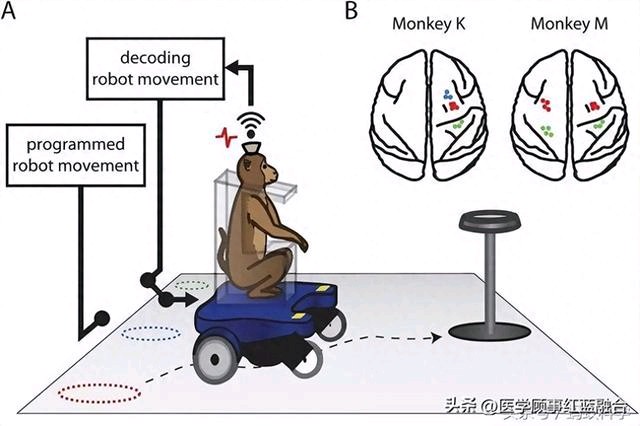

让我们先来了解一下杜克大学Miguel Nicolelis实验室开展的令人瞩目的“脑机接口”实验。早在2012年,这个实验室就开启了一项开创性的研究。他们将头发丝粗细的上百个微电极植入两只恒河猴大脑的运动前区和躯体感觉区。通过训练猴子向目标运动,研究者得以记录和解析脑部的电活动,并将其转化为电动轮椅的运动指令。

在这个复杂的过程中,需要收集大量猴子脑部电活动的信息,并将这些信息与猴子的行为和意图进行精准匹配,从而为电动轮椅的运动指令进行科学编程。值得一提的是,这些微电极能够同时监测大约300个神经元的信号,而该实验室此前甚至曾经同时监测多达2000个神经元的信号。他们一直致力于记录更多的神经信号,其目的在于不断提高脑机接口的精度和准确度,以实现更精准和有效的控制。

此外,该实验室还证实了一个重要的发现,即这些脑电极在猴子脑内可以存在至少7年。这一发现具有深远的意义,意味着脑电极植入在未来或许能够像起搏器一样,在人体内长期放置,为人类提供持久的服务。

对于那些严重瘫痪和患有ALS(渐冻症)的患者来说,这无疑是一线希望。想象一下,即使他们的身体失去了控制能力,但通过在脑内植入芯片,并结合外部辅助设备,他们有可能重新获得运动的能力,重新参与到日常生活中,这将极大地改善他们的生活质量,给予他们新的自由和独立。

然而,我们必须清醒地认识到,尽管前景充满希望,但目前仍存在诸多难题亟待攻克。人类大脑的功能和运作方式极其复杂,这使得微电极的插入位置成为一个关键而又极具挑战性的问题。稍有偏差,可能就会影响大脑对微电极的适应性,进而影响对外部辅助机器的控制效果。

不同的大脑运作方式也会对“人机交互”的自主功能实现产生影响。每个人的大脑都具有独特的神经活动模式和信号传递方式,如何让脑机接口能够适应这种个体差异,实现稳定而有效的交互,是需要深入研究的课题。

人脑植入机器人身体:希望与挑战并存

而且,脑机接口技术还面临着信号解读的难题。大脑产生的电信号极其复杂多样,如何准确地识别和解读这些信号,从中提取出有效的控制指令,是实现精确控制的关键。目前的技术在信号解读的准确性和可靠性方面还有很大的提升空间。

此外,伦理和社会问题也不容忽视。如果人脑能够与机器人身体实现连接,那么对于人类的身份、意识和道德责任的界定将变得模糊不清。例如,当一个人的大脑控制着一个机器人身体时,其行为的责任归属应该如何判定?是归于大脑的原主人,还是归于机器人身体的制造商?这些问题都需要我们在技术发展的过程中认真思考和探讨。

同时,脑机接口技术的安全性也是一个重要的考量因素。将微电极植入大脑是一项侵入性的操作,可能会带来感染、出血等风险。而且,长期使用脑机接口设备是否会对大脑造成潜在的损害,也是一个尚未明确的问题。

尽管面临诸多挑战,但我们不能忽视脑机接口技术所带来的巨大潜力。未来,随着研究的不断深入和技术的不断进步,我们有理由相信,这些难题将逐步被解决,“人脑植入机器人身体”的设想将为那些失去行动能力的人们带来真正的改变,开启人类与科技融合的新篇章。但在追求这一目标的道路上,我们必须保持谨慎和敬畏之心,以确保技术的发展符合人类的利益和价值观。