痛风是一种让患者非常头疼的疾病,难控制、易复发,发作起来疼痛难忍。相信很多痛风患者都有过这样的经历,白天本来好好的,一到晚上疼得真想吱哇乱叫。

有研究结果显示,与白天相比,夜晚急性痛风发作的概率是白天的两倍。那么,到底是什么原因导致痛风总在夜间发作呢?又该怎样去降低痛风发作的频率呢?

• 生理因素 •

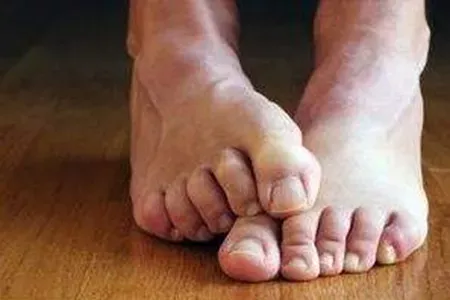

痛风急性发作主要是因为体内尿酸浓度过高,超过溶解限度而析出形成尿酸盐结晶,然后沉积于关节和周围组织所致。

我们在晚上睡觉的时候,会通过多种方式如呼吸,丢失水分,又不能及时补充水分,导致身体处于相对缺水状态,这会让血液的粘稠度更高,血液中尿酸盐的溶解度就下降了。与此同时,尿酸值也会逐渐升高,一旦尿酸到达一定的数值,痛风可能就会说来就来。

建议:白天可以多喝淡茶水或苏打水,保证每日2L的饮水量,但不要在睡觉前大量的喝水,因为这样会增加起夜的次数,影响睡眠。

• 环境因素 •

夜间的温度相对白天来说会比较低,睡觉的时候容易着凉。温度的下降会使得尿酸盐的饱和度降低,更容易发生沉淀。

痛风患者一旦受凉,则会增加痛风发作的几率。

建议:痛风患者在睡觉时尽量要做好保暖,特别是不要让四肢着凉。夏季开空调时也不要将温度设得太低。

• 激素因素 •

首先,糖皮质激素具有很好的抗炎作用,不仅可以在急性痛风发作时快速缓解疼痛,还能预防痛风发作。而人体肾上腺分泌糖皮质激素有明显的生理昼夜规律,早上6到8点为最高峰,凌晨十二点到零点为最低水平。激素的分泌水平较低则让痛风更容易“有机可乘”。

对于痛风的治疗就像救火一样刻不容缓。对付痛风,谋略虽多,但应首选非药物治疗,注重调整饮食结构,并听从医生的建议,遵医嘱服药,定期复查。

• 急先治其标•

“急先治其标”——控制急性炎症。

痛风急性发病期先药物抗炎,主要应用非甾体抗炎药、秋水仙碱,采取早期规范足量服用,见效后逐步减停的原则服药,一般都有十分明显的疗效。若服药一周后疼痛仍无明显好转,应及时就医。

在对药物的用法用量上患者千万不可随意选择服用,病情不同药物不同患者之间个体差异都有存在,患者应及时就医根据医生对患者病情诊断,科学规范定制高度个性化的药量处方以及用法用量,才能让药物发挥最大功效,患者才更好更快的康复。

• 缓再治其本•

“缓再治其本”——缓解期用药在急性发作时应避免服用。

缓解期患者在关节炎症控制后1~2周就可以开始抑酸药的治疗。缓解期用药在服药期间应注意多喝水,每日2000ml左右,必要时补充碳酸氢钠,碱化尿液,防止尿酸结晶在排出过程中沉积。

慢性期应使用抑制尿酸合成药并用促进尿酸排泄药。过高的尿酸即使没有引起疼痛症状,也是需要治疗的,患者不能置之不理。另外,患者应注意药物之间的相互作用,如降糖药(双胍类)、降压药(ACEI),这些药物会降低尿酸的排泄,痛风患者使用此类药物应慎重。