一、 简述

男性勃起功能障碍指男性阴茎持续不能达到或维持足够的勃起硬度以完成满意的性生活,病程在3个月以上。

中医又称“阳痿” “阴茎不举” “筋痿”等。

据有关流行病学数据显示,我国 11个城市医院门诊就诊的阴茎勃起功能障碍患者中,30-50岁的阴茎勃起功能障碍患者达60% 以上,中度和重度的阴茎勃起功能障碍患者达42.9%和29.9%以上。由此可见,阴茎勃起功能障碍在我国具有很高的发病率 。 阴茎勃起功能障碍不但对男性的身心健康造成了严重的影响 ,同时也影响着家庭幸福和社会和谐 ,降低了患者的幸福指数 。

近年来,随着人们生活质量的不断提高,对阴茎勃起功能障碍的重视程度也越来越高 。

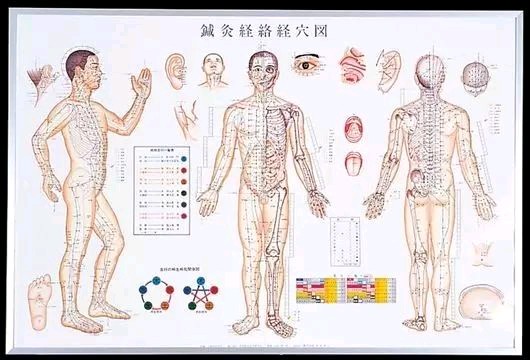

针灸治疗本病具有不可替代的地位和独特优势,《灵枢·经脉》曰:“凡刺之理,经脉为始,营其所行,制其度量,内次五脏,外别六腑。”《灵枢·海论》曰:“夫十二经脉者,内属于腑脏,外络于肢节。”《灵枢·经脉》又曰:“经脉者,所以能决生死,处百病,调虚实,不可不通。”人的脏腑、筋骨、皮毛与十二经脉有着紧密的联系,通过刺激穴位,调节经络气血与脏腑功能,达到治疗疾病的目的。

现代研究证明,针灸对勃起功能障碍、功能性早泄的治疗有明显改善,对下丘脑-垂体-睾丸轴功能紊乱有较好的调节作用,能够促进促性腺激素的释放,调节生殖内分泌激素水平,对于部分促性腺激素分泌过高者,针刺能够使其降到正常,因此针刺具有双向调节作用,既能起到促进作用,又能起到调节作用。

二、针刺举隅

1、头皮针疗法

头针,又称头皮针或头针疗法,是指针刺人体头部的特定刺激点(区、带、腧穴)来治疗全身疾病的一种针刺方法。以中医传统经络学说来看:“头为诸阳之会,元神之府“ “阴阳经络,气相交贯。脏腑腹背,气象通应。”“十二经脉三百六十五络,其气血皆上于面而行走于空窍”。头针治疗疾病历史悠久,早在《内经》就有关于头针治疗各种疾病的记载,《针灸甲乙经》及《针灸大成》等文献中记载头部腧穴治疗全身疾病的内容更加丰富。

①足运感区

【部位】位于前后正中线的中点旁开左右各1厘米,向后引3厘米长的直线。

【主治】对侧下肢疼痛、麻木、瘫痪,急性腰扭伤,夜尿,皮质性多尿,子宫下垂,脱肛,男性病。

②生殖区

【部位】位于额角向上引平行于前后正中线2厘米长的直线。

【主治】功能性子宫出血,盆腔炎,白带多。配足运感区治疗子宫脱垂、男子性功能疾病。

③运动区

【部位】位于大脑皮质中央前回处,上点在前后正中线中点向后移0.5厘米,下点在眉枕线和鬓角发际前缘相交处。

【主治】运动区上1/5,治疗对侧下肢及躯干部瘫痪;运动区中2/5,治疗对侧上肢瘫痪;运动区下2/5,治疗对侧中枢性面神经瘫痪,运动性失语,流涎,发音障碍等。

④感觉区

【部位】位于大脑皮质中央后回处,在运动区向后1.5厘米的平行线为感觉区。

【主治】感觉区上1/5,治疗对侧腰腿痛、麻木、感觉异常、后头部、颈项部疼痛、头鸣;感觉区中2/5,治疗对侧上肢疼痛、麻木感觉异常;感觉区下2/5,治疗对侧面部麻木,偏头痛,颞颌关节炎等。

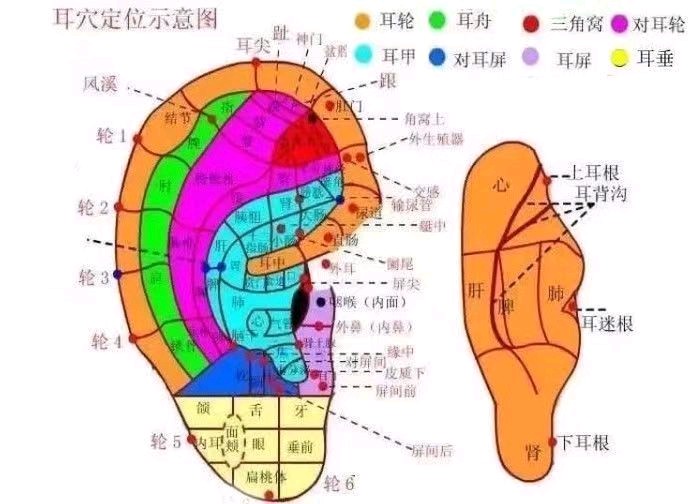

2、耳针

耳针法是指采用针刺或其他方法刺激耳穴,以防治疾病的一类方法。耳针法以耳穴为刺激部位,耳穴是指分布在耳郭上的一些特定区域。耳与脏腑的生理功能、病理变化也密切相关。《内经》、《难经》记载了耳与脏腑之间生理功能上的联系。如《灵枢·脉度》言:“肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣。”后世医家更为详细地论述了耳与脏腑的关系,如《证治准绳》说:“肾为耳窍之主,心为耳窍之客。”《厘正按摩要求》将耳郭分属五脏:“耳珠属肾,耳轮属脾,耳上轮属心,耳皮肉属肺,耳背玉楼属肝。”人体脏腑或躯体有病变时,往往在耳郭的相应部位出现压痛敏感、变形、变色和皮肤电阻特异性改变等反应,临床中可参考这些现象来诊断疾病,并通过刺激这些部位防治疾病。另外耳穴的神经支配非常丰富,有来自脊神经颈丛的耳大神经和枕小神经,有来自脑神经的三叉神经、面神经、舌咽神经、迷走神经的分支,以及随着颈外动脉而来的交感神经。这些神经既与中枢神经相联系,又与周围神经相联系,既有感觉和运动神经,又有自主神经,是耳穴之刺激发生作用,并影响全身的解剖学基础。

男性勃起功能障碍常用耳针治疗区:可取外生殖器、内生殖器、内分泌、肾、神门、心、脾、肝、交感等。毫针中度刺激,或埋针按压刺激。

3、体针

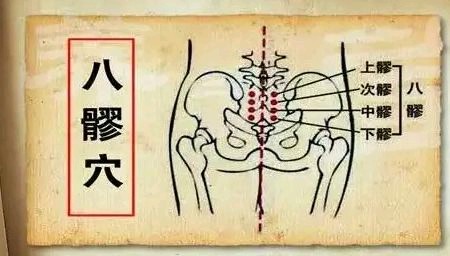

男性性功能障碍体针可针刺八髎穴,八髎穴为上髎、次髎、中髎和下髎,左右共八个穴位,分别在第一、二、三、四骶后孔中。

【上髎穴】上髎穴属足太阳膀胱经,也是膀胱经、胆经的交汇穴;左右双穴,位于骶部,当髂后上棘与中线之间,适对第1骶后孔处。

【主治病症】大小便不利,月经不调,带下,阴挺,遗精,阳萎,腰痛等。现代又多用上髎穴治睾丸炎、卵巢炎、子宫内膜炎、盆腔炎、坐骨神经痛、下肢瘫痪等。

【次髎穴】次髎穴属足太阳膀胱经,在骶部,髂后上棘内下方,正对第2骶后孔处。从腰以下及腰骶部是足少阴、足太阳和督脉循行所过之处,因督脉贯脊属肾,足少阴肾经络膀胱,足太阳经循膂络肾,此三经与肾联系密切。肾主生殖与发育,又主二阴,膀胱主储尿和排尿,所以《金梅花诗钞》说:“其主治功用举凡下焦前后阴、大小肠及腰腿诸症,无不包罗”,而《经穴主治症》则云:“治男女生殖疾患、腰痛、泌尿器疾患有效”。说明次髎穴具有补肾壮腰、清利湿热及理气化瘀调经等功效。

【主治病症】腰背痛、痛经、月经不调、遗精、阳痿、淋证、遗尿、癃闭以及下肢麻痹等病症。

【中髎穴】是足太阳膀胱经的常用腧穴之一,位于次髎下内方,适对第3骶后孔。意指膀胱经的地部经水由此从体表流入体内。本穴物质为膀胱经上部经脉下行的地部水液,至本穴后,由本穴的地部孔隙从地之天部流入地之地部,故名中髎。

【主治病症】便秘,泄泻,小便不利,月经不调,带下,腰痛等。现代常用于治疗月经不调、性功能障碍、泌尿感染等病证。

【下髎穴】出《针灸甲乙经》。属足太阳膀胱经。在骶部,当中髎下内方,适对第4骶后孔中,内有第四骶神经后支和臀下动、静脉分支。

【主治病症】腹部疼痛,肠鸣泄痢,大便下血,月经不调,赤白带下,疝气,阴部瘙痒,腰骶痛,下肢瘫痪,及坐骨神经痛等。

【操作方法】:毫针针刺或加灸法。患者俯臥位,取准双侧八髎穴,常规消毒后,用30号毫针刺入2—3寸深,当病人小腹内有沉胀或酸麻感時,用小幅度泻法捻转毫针,留针20一30分钟,留针期间行针1一2次。