一.什么是膀胱过度活动综合症?

国际尿控协会(ICS)将其定义为一种以尿急为特征的症候群,常伴尿频和夜尿,伴或不伴急迫性尿失禁,同时排除尿路感染或其他明确的病理改变。尿动力学上可表现为逼尿肌过度活动,研究显示仅约64%膀胱过度活动症患者在尿动力学上表现为逼尿肌过度活动,而83%逼尿肌过度活动患者在临床上表现为膀胱过度活动症。

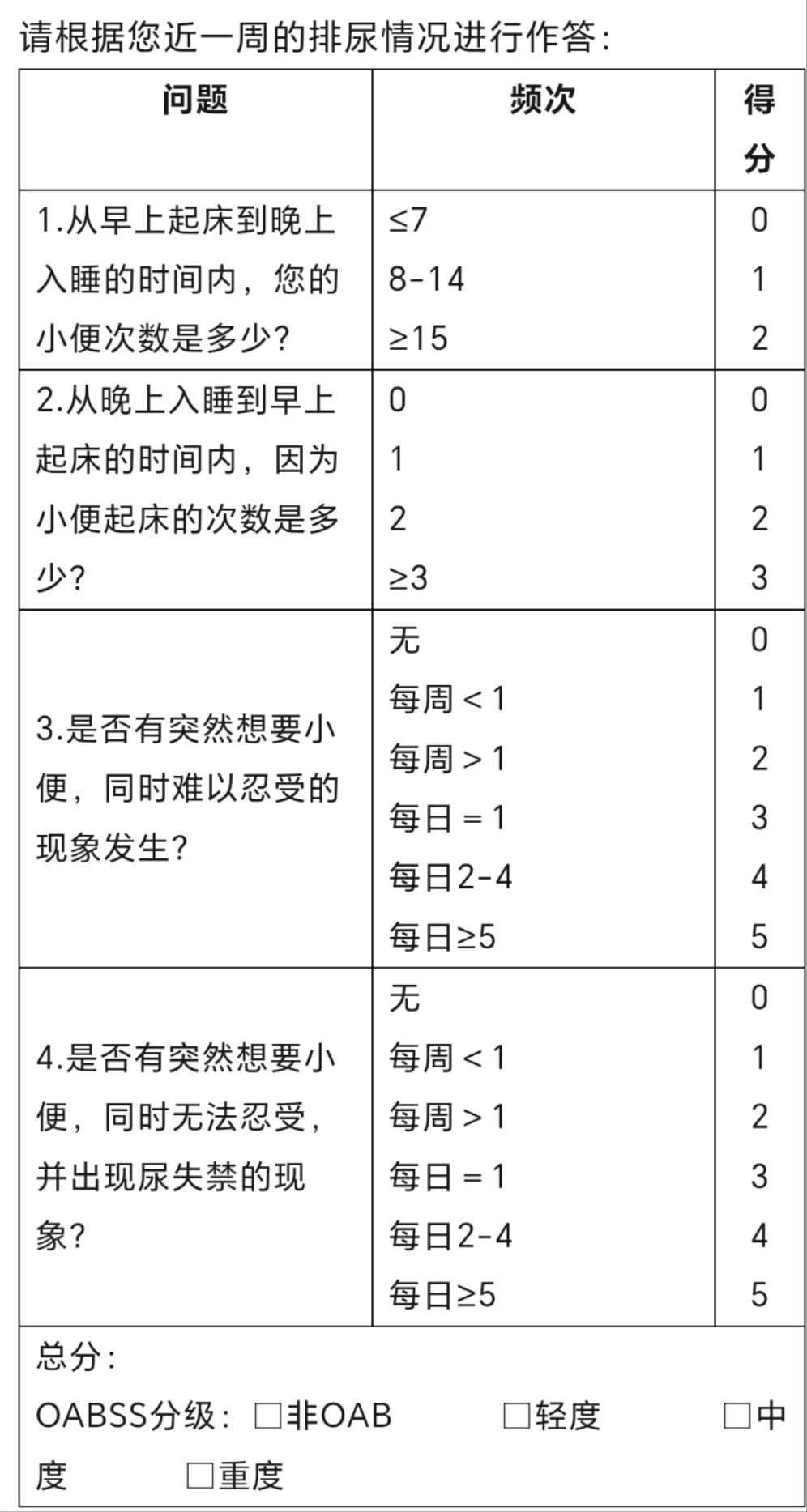

二.怎么判断自己有没有得病?

OABSS总评分即4个问题评分的总和。基于OABSS评分表,当问题3的得分在2分以上,且整个OABSS得分在3分以上,即可诊断为OAB(注:如无尿急不能确诊)。

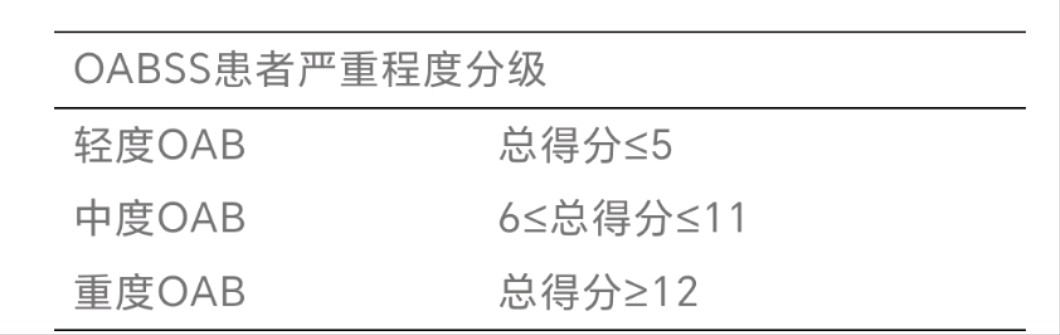

三.得了的话严重程度如何?

四.如何治疗?

膀胱过度活动症病因不明,且常合并其他疾病,治疗上需多种方法的个体化综合治疗,包括药物联合治疗、行为治疗联合药物治疗及针灸穴位治疗联合行为治疗等。

(一)一线治疗

行为治疗适合所有膀胱过度活动症患者,主要包括生活方式指导、膀胱训练、盆底肌训练以及物理治疗。

物理治疗包括:①盆底肌肉电刺激治疗,对于不能或不愿主动盆底肌训练可选择被动的盆底肌电刺激。②生物反馈治疗,当患者膀胱逼尿肌出现不稳定收缩或无抑制收缩时,这些信息由仪器记录膀胱活动,指导患者有意识地进行盆底肌训练,通过增强患者盆底肌肉锻炼意识和肌肉收缩的强度,使患者控尿能力得到增强。多项随机对照试验表明,生物反馈治疗的临床疗效显著,与药物治疗疗效相当。③针灸治疗,被认为能增加脑脊液中内啡肽和脑啡肽,完成神经调节。有研究显示,在20个逼尿肌过度活动行针灸治疗的患者中,有77%患者症状改善。

(二)二线治疗

二线治疗是口服抗胆碱能药物和β3肾上腺素受体激动剂,患者可能药物治疗时需考虑疗效、副作用、成本等因素,选择速释剂型或缓释剂型制剂以及联合用药。

1.抗胆碱能药物

目前为治疗膀胱过度活动症的临床一线用药,膀胱的逼尿肌层、黏膜层和突触前接头分布有胆碱能M受体,根据受体蛋白在基因中的表达,将M受体分为M1、M2、M3、M4、M5,共5个亚型,在逼尿肌内主要分布有M2和M3型。选择性M受体拮抗剂的临床一线药物有托特罗定(tolterodine)和索利那新(solifenacin)、曲司氯胺(trospium),其他还包括奥昔布宁(oxybutyn)、丙哌唯林(propiverine)。目前多项研究表明,选择性M受体拮抗剂治疗OAB有着较好疗效,该类的药物不良反应除了口干、便秘、胃肠动力障碍等外,还易发生认知损害如嗜睡、眩晕、注意力不集中、记忆力减退等,因为随着年龄的增长,胆碱能受体反而下降,血-脑屏障渗透性增加,而神经递质乙酰胆碱参与短时记忆的多个认知过程。据报道使用高选择性M3-受体拮抗剂索利那新未发现认知障碍。药物剂型有速释剂型和缓释剂型,其疗效相当,但不良反应缓释剂型较速释剂型明显减少。

2.β3-肾上腺素受体激动剂

其作用机制是与膀胱逼尿肌β3-肾上腺素受体结合后,使膀胱逼尿肌松弛,促进膀胱舒张从而增加储存尿量,减少排尿次数,从而改善尿频尿急和尿失禁,尤其减少夜尿次数等症状。目前在临床上常用药物是米拉贝隆(mirabegron),为膀胱过度活动症患者提供了新的药物治疗方案,其片剂服用方便、剂量小、效果显著,副作用明显降低,能明显改善膀胱过度活动症症状,安全剂量为25~50mg/d,可作为因M受体的副作用而不能坚持服药时的另一选择。

(三)三线治疗

一、二线治疗效果不佳或药物治疗出现明显的副作用时:

1.A型肉毒素(botulinum toxin,BTX)

BTX-A能阻止神经肌肉接头处胆碱能神经末端乙酰胆碱的释放,从而阻断副交感神经冲动的传导,引起逼尿肌的麻痹从而抑制收缩。逼尿肌内注射BTX后多数患者在第3天感受到治疗效果,1周时能够达到高峰,其有效时间为6~9个月。

2.骶神经调节治疗

刺激部分多为S3骶神经,其原理是通过刺激骶神经所相对应的大脑区域,调节大脑皮质或皮质下的血液流动来降低尿频和膀胱充盈感。骶神经调节治疗的总体有效率约为70%~75%。

3.手术治疗

为患者最后的选择,手术创伤和并发症饱受争议,应严格掌握适应证。