“四肢冰冷、全身怕风、怕冷、抵抗力差、经常感冒、易患鼻炎;气色不好,精神萎靡不振;吃东西易腹泻;易出汗、夜尿多;饮食控制,体重却还在上涨”这些是我们门诊经常听到大家的困扰。其实是因为您阳虚体质引发身体不适。阳在中医里面主要是指人体温暧、体格、运动方面的功能,是人积极向上、奋勇拼搏的原动力。

一、什么是阳虚体质?

阳虚体质是当人体脏腑功能失调时易出现体内阳气不足、阳虚生里寒的表现,常表现为面色苍白,气息不足,体倦嗜卧,畏寒肢冷,全身无力或有肢体浮肿,舌淡胖嫩边有齿痕,苔淡白,脉沉微无力,同时并见各脏的相应病变而见不同症状,以心、脾、肾阳虚为常见。发病倾向:易患痰饮、肿胀、泄泻、不孕不育等病,耐夏不耐冬,易感风、寒、湿邪。

二、阳虚体质形成的原因?

多因先天禀赋不足、加之寒邪外侵或过食寒凉之品、忧思过极、房事不节、久病之后而发病。

第一,饮食不注意,“恣食冷饮”。冰激凌、冰汽水、冰镇啤酒,直接降低了胃的温度。寒属阴,阴盛就会伤阳。反季节吃食物也会造成阳虚。比如说冬天吃西瓜,就会耗损阳气。

第二,生活起居不当。长时间待在过冷的房间里,很容易留下阳虚的祸根,其实古人都喜欢小而温暖的卧室,能聚“阳气”,抵御外邪。

第三,熬夜。自然界有生长收藏、升降沉浮的过程,夜晚是阳气收敛和休息的时候。人也是一样的,这个时候不好好休息,阳气不但不能修复,还要透支发挥功能,怎会不伤呢?

第四,滥用抗生素。抗生素杀菌,就像中医的清热解毒药,但如果不加辨证,大剂量使用,细菌是杀死了,阳气也克伐了。

三、阳虚体质的中医类型

1.心阳虚证:心悸心慌,心胸憋闷疼痛,形寒肢冷,失眠多梦,心神不宁,舌淡胖或紫暗,苔白滑,脉弱或结代。

2.脾阳虚证:食少,大便溏薄,肠鸣,腹中冷痛,因外感寒、湿之邪或进寒凉菜饮食加剧,舌淡胖或有齿痕,苔白滑或有齿痕。

3.肾阳虚证:腰背酸痛,形寒肢冷,下利清谷或五更泻泄,多尿,男性遗精、阳痿,女性月经不调、痛经;甚则不孕不育,舌淡苔白,脉沉迟细弱无力。

四、阳虚体质的调养方法

(1)精神调养:阳气亏虚是气虚的进一步发展,《黄帝内经》中说“心气虚则悲”、“肝气虚则恐”,该体质人的精神活动表现为一派消沉、颓废、沉闷,因此精神调养要多听一些激情高亢的音乐,多看一些表现力量、对抗性强的体育运动,意在激发振奋阳气。

(2)环境气候调摄:阳虚体质的人寒暑调节力差,稍微转凉即觉冷不可受,喜温畏寒,所以冬季应“避寒就温”,而夏季应“无厌于日”培补阳气,切勿室外露宿,贪凉饮冷,生吃瓜果,电扇、空调风直吹,或夏季过于发汗。“聚阳、养阳、通阳、固阳”

(3)饮食调节: 应多温热壮阳之品,恶寒凉厚腻之品。(忌口更重要)

宜:食温补性食物和益肾食品,如荔枝、龙眼、樱桃、杏、核桃仁、栗子、韭菜、芥菜、香菜、胡萝卜、洋葱、香菇、黄豆芽、黑豆、山药、牛肉、羊肉、狗肉、鹿肉、鸡肉、鹌鹑肉、黄鳝、草鱼、海虾、饴糖、酒、咖啡、红糖、生姜、辣椒、胡椒、糯米等。进补之品适合蒸、焖、煮、炖等烹调方法。低盐饮食。

不宜:多食生冷、苦寒、凉、黏腻的食物,比如梨、李子、西瓜、荸荠、香蕉、马蹄、甘蔗、柿子、冬瓜、黄瓜、苦瓜、芹菜、茄子、蚕豆、绿豆、百合、甲鱼、鸭肉、田螺、蟹肉、绿茶、冷冻饮料等。尤其不宜多饮清热泻火的凉茶(广东的凉茶一定要辨证服用)。

(4)药膳调节:汤类,粥类,药物选择:鹿茸、海狗肾、淫羊藿、蛤蚧、冬虫夏草、巴戟草、仙茅、肉苁蓉、补骨脂、胡桃肉、杜仲、续断、菟丝子、黄狗肾。药量选择需少用,每次选取1-2种,每种10g左右煲汤,意在“微微生少火”,《内经》有云“少火生气,壮火食气”,重在缓缓进补。

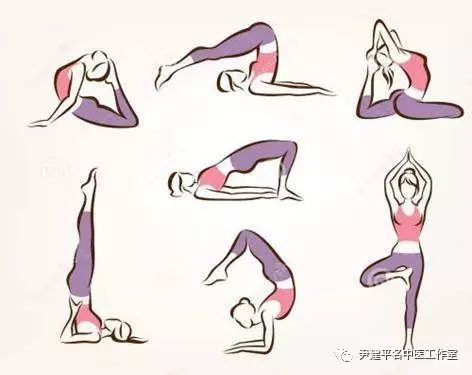

(5)运动调节:该体质之人因缺阳,懒动倦卧,“动则生阳”,故应加强体育锻炼,选择适合自己的运动项目和强度,如选择瑜伽、太极拳、五禽戏等活动。忌激烈的对抗性运动,不宜发汗太多。

(6)中医特色疗法:常用艾条灸或者温针灸命门、关元、中脘、足三里、肺俞、厥阴俞等以温补脾肾,益气助阳,强壮身体。 另外还可通过点穴、扶阳罐、督脉灸、三伏灸等来温补阳气,疏通经络。

图片来源互联网