人们对「辐射」的害怕

几乎到了闻之色变的地步

所以为了减少辐射带来的危害

大家也都花了不少心思:

01

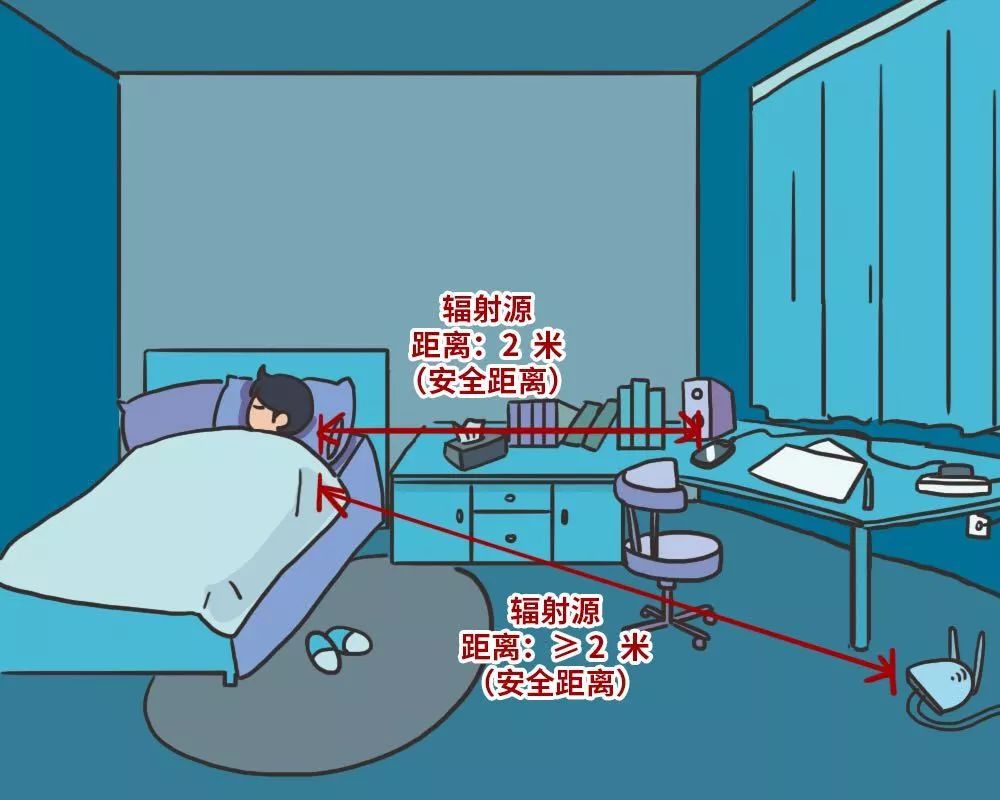

和手机、 WiFi 等辐射源保持距离

每晚睡前都要确保自己方圆 2 米内

不能有手机、WiFi 等辐射源的出现

02

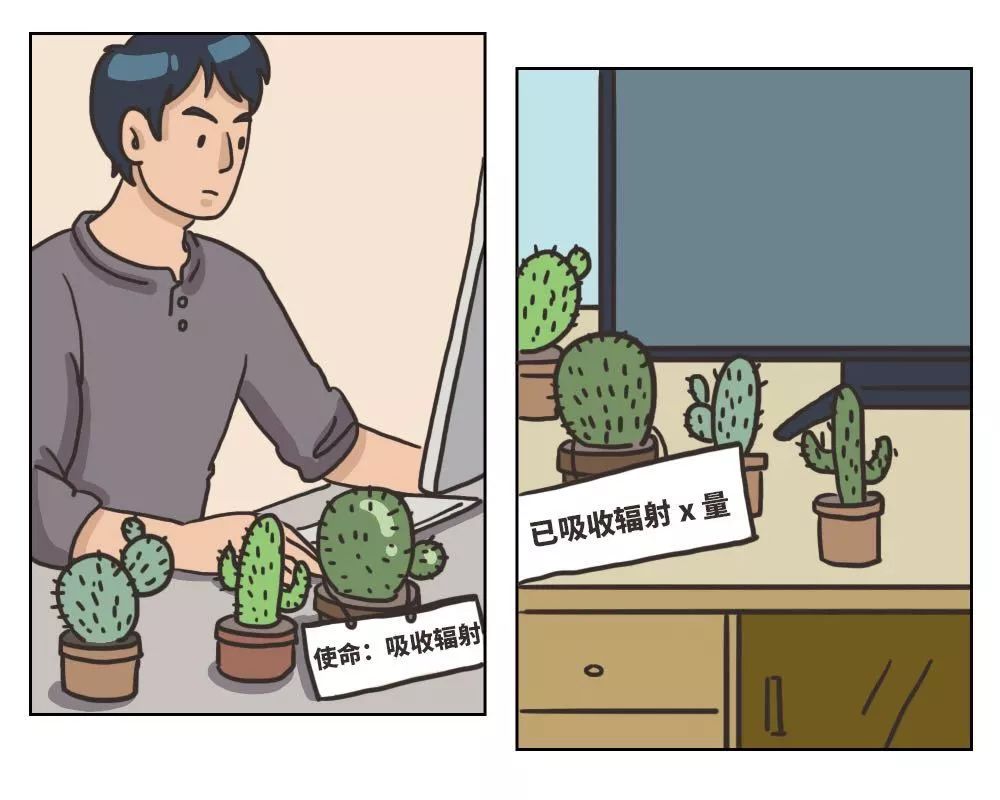

有屏幕的地方一定要有绿色植物

工作要对着电脑

回家又要对着电视

避不开的辐射必须要有仙人掌来吸收

03

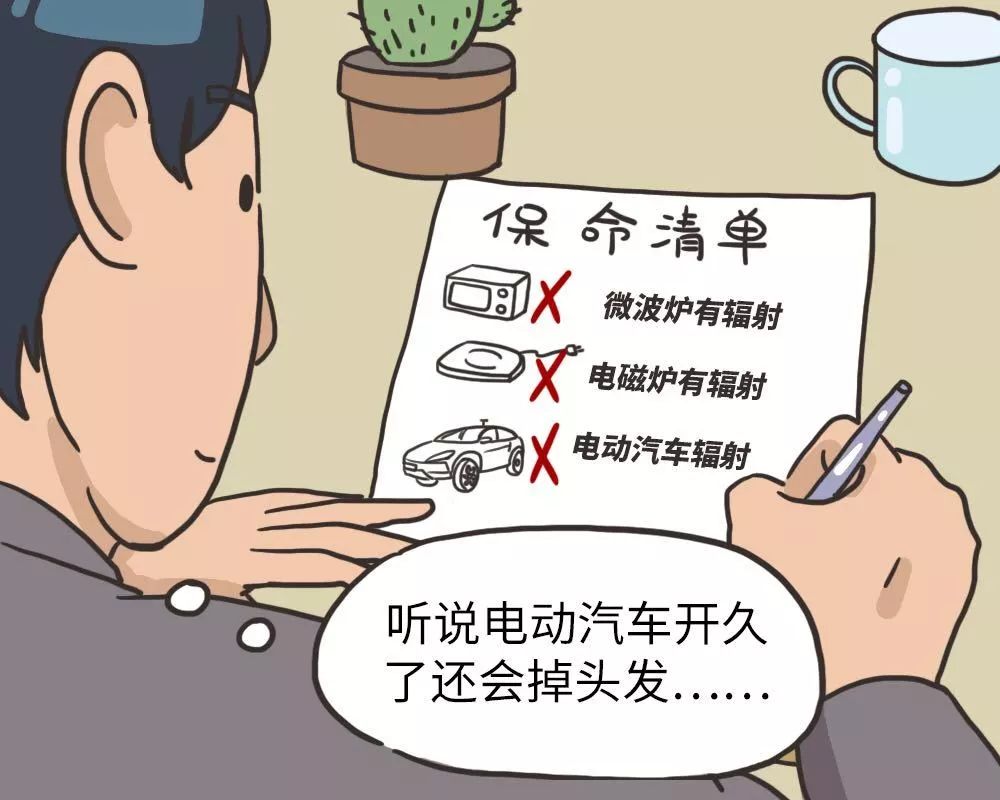

拒绝一切电磁产品

总觉得用了这些产品

就让自己的生命多了一分危险

但是辐射的危害真的有这么大么?

手机、WiFi、电磁炉、电动汽车......

面对这些被打上「辐射」标签的产品

我们又该怎么处理才安全?

一提到辐射就觉得有害

其实是冤枉它们了

日常我们能接触到的辐射一般都属于电磁辐射,而非骇人的核辐射。

电磁辐射不仅包括微波炉产生的微波,还包括了紫外线、可见光和红外线等电磁波。也就是说:只要生活在地球上,我们就避不开电磁辐射,所以根本无需过度担心。

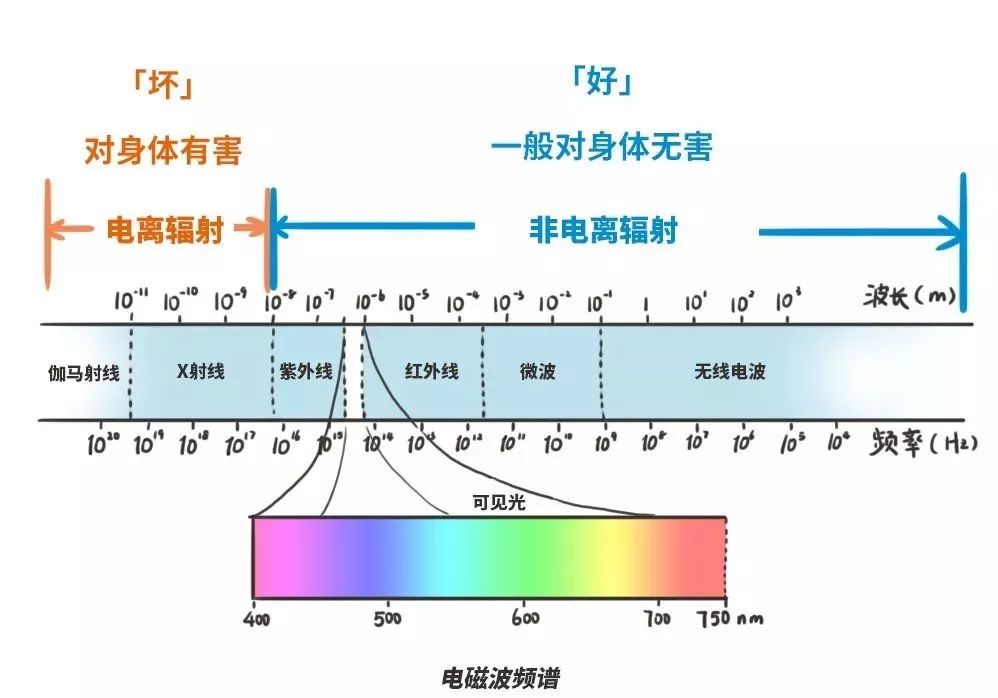

而且电磁辐射也分「好」的非电离辐射和「坏」的电离辐射。

由上图所示,「坏」的电离辐射,即 X 射线和伽马射线[1],才拥有非常高的能量,可以直接破坏分子结构,影响人体内细胞的正常功能运行,会对人体造成较大的伤害。

而「好」的非电离辐射,如可见光、红外线、微波等,拥有的能量低,并不足以破坏分子结构,一般也不会对人体造成伤害。

所以很多人对「辐射」谈之色变,其实是不必要的,首先应该要搞清楚自己面对的是哪种电磁辐射。

每个家里都有的「辐射产品」

是否对人体有害?

让我们从辐射原理和辐射强度两个层面来看一看。

每家每户都有的电视机、手机等产品确实都有电磁辐射,但是辐射种类不同。

如电视、电脑、冰箱、空调等家用电器产生的辐射主要是低频电磁波:无线电波;手机、无线路由器、微波炉等电器产生的辐射主要是高频电磁波:微波。

从辐射原理上看,无论是低频还是高频电磁波均属于非电离辐射,对人体产生的危害还不如太阳光的照射,完全可以忽略不计。

从辐射强度来看,国家规定:低频电磁波的磁场辐射安全标准限值为 100 μT[2],而高频电磁波衡量的主要是辐射功率密度,如微波炉,即要求距离产品表面 50 mm 处的每平方米辐射量不得超过 50 W[3]。

实际上电脑、电视等家用电器的磁场平均辐射强度远小于 1 μT,即便是「辐射大户」微波炉,辐射功率密度一般不会超过每平方米 2 W。所以说,家用电器的电磁辐射对人体并不会造成伤害。

即使是最近辐射谣言不断的电动汽车,其实也是低频电磁波,其电磁辐射原理与电视并无不同。

而且,2019 年 7 月 1 日之后,专为电动汽车制定的新国家标准《GBT37130-2018》已经启用。因此,只要是合格出厂的电动汽车,都经过车辆电磁辐射评测及评价,其电磁辐射强度都是在国家规定的安全标准之内,不需要过度担心。

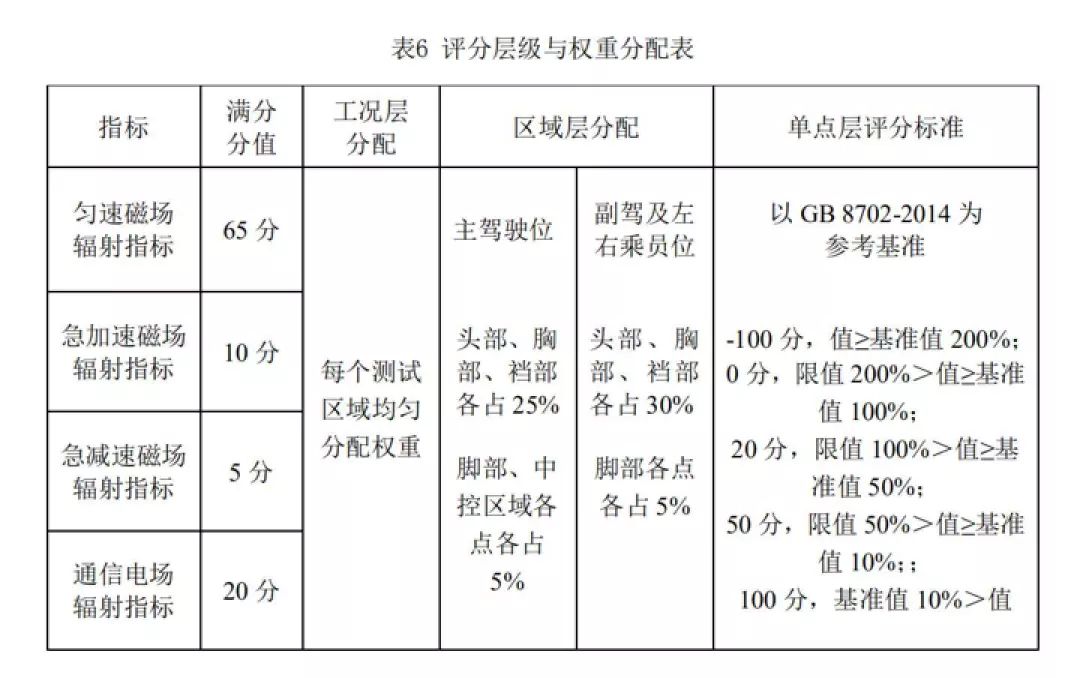

注:左图为国家标准 GB 8702 2014 辐射评测表

右图为电动汽车在进行车辆电磁辐射评测

从实际测量结果来看,车内的磁场强度一般都不到 1 μT,辐射强度甚至比一些家用电器还要低。

所以如果因为听了一些关于辐射的谣言,就拒绝购入一些本可以让生活更加精彩的产品,真的没有必要。

而那些主打防手机辐射的日常防辐射服和可以吸收辐射的仙人掌,其实也都是「自欺欺人」罢了。

危险的电离辐射又有哪些?

我们又该如何应对?

上文提到的电离辐射(即 X 射线和伽马射线)的危害大,达到一定量的积累,甚至可以引起器官病变,导致癌症。那么电离辐射又存在在哪里,我们又该如何应对呢?

➊ 了解电离辐射的来源

日常生活中一般不会存在电离辐射源,只有在一些特殊场景下,我们才有机会接触到电离辐射,如医院常规检查中的 CT、胸肺 X 光等。

但是只要控制在合理的剂量范围内,这些辐射对人体的影响就是有限的,对于患者而言也是相对安全的,不需要过分担心。

➋ 学会认识电离辐射的标志

除了医院,有可能也会在一些工厂里看到「电离辐射」的标志,建议在没有防护的情况下不要轻易靠近,提前和相关工作人员沟通确保自身安全更为妥当。

所以,日常生活中并不用过度地为辐射而担忧。正确认识辐射,才能让我们掌握生活的主动权,不再被「看不见的危险」所胁迫。