随着孩子颅颌面发育千变万化,矫治效果也因人而异,早期矫正理念也是众说纷纭。

我们临床经验表明:

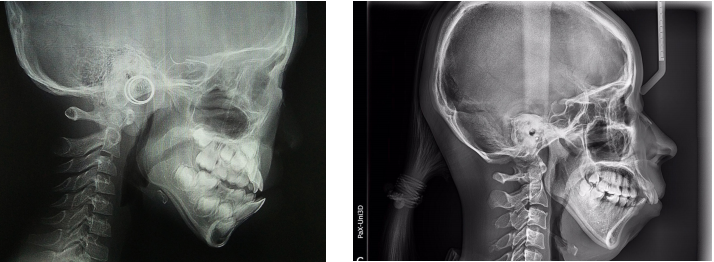

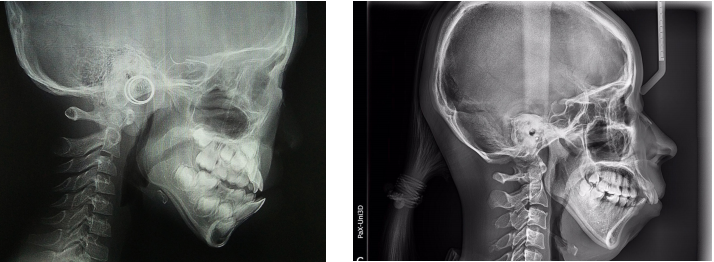

影响骨性下巴后缩矫治效果的主要因素是下颌骨垂直向发育的趋势,也就是高角、低角或者均角。

均角或者低角的骨性II类早期矫治效果通常会好。毕竟下颌骨的发育是正常的,随着生长的进行,下颌会逐步向前向上逆时针生长和改建,这是矫治骨性II类最需要的治疗方向。

而高角下巴后缩矫治效果相对均角或者低角下巴后缩,矫治效果需要的时间和下的功夫更多。

对于高角的II类下颌后缩问题,我们可以考虑使用Twin-Block功能矫治器,因为高角下巴后缩矫正策略是压低后牙,而Twin-Block功能矫治器恰好会带来后牙的压低。

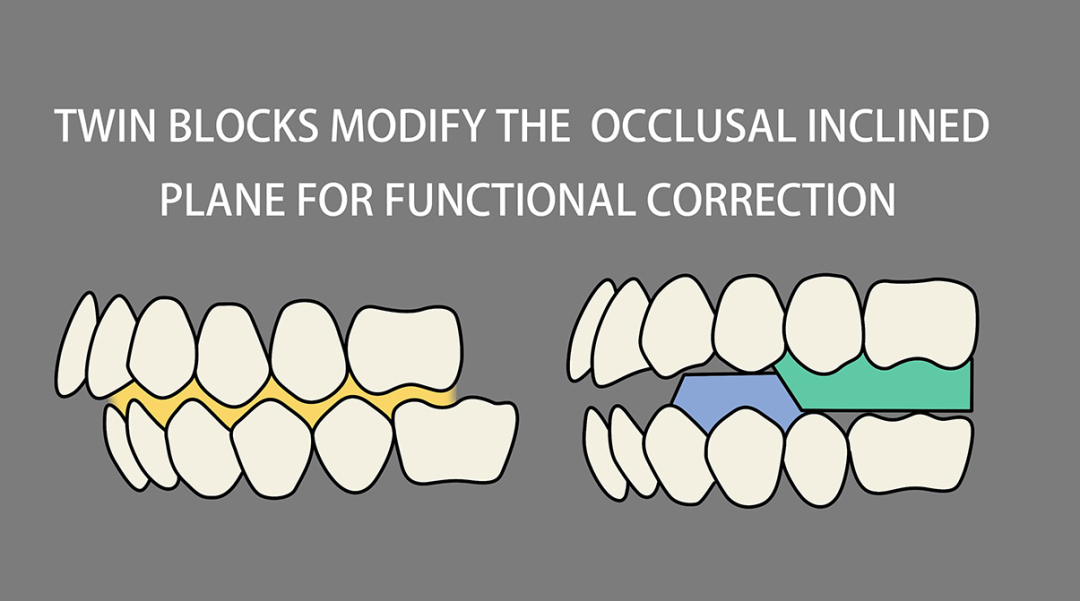

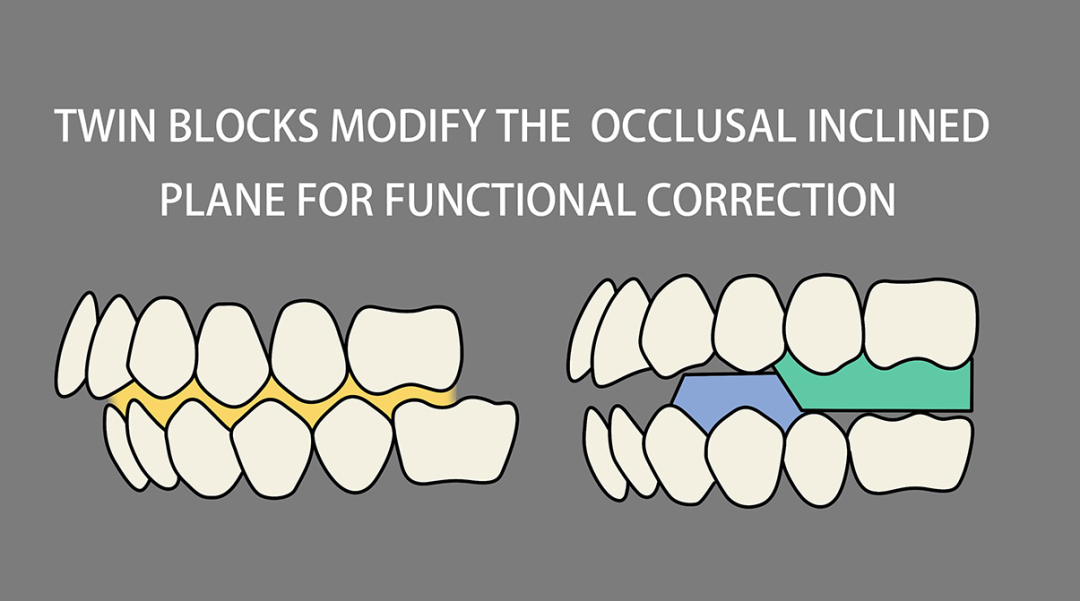

简单地说,Clarks医生认为上下牙齿的咬合斜面,会传导咬合力到牙槽骨,不同的咬合斜面传导到牙槽骨的力的方向不一样。

也就是说I类的咬合斜面,咬合力传导到牙槽骨是I类的刺激牙槽骨改建的力量。II 类的咬合斜面,咬合力传导到牙槽骨是II类的刺激牙槽骨改建的力量。

因此改变II类的咬合斜面,就可以改变刺激颌骨改建的II类力量。给II类的患者带上I类咬合关系的咬合板,在II类患者的口内模拟I类的咬合关系,引导下颌向前,促进下颌生长。

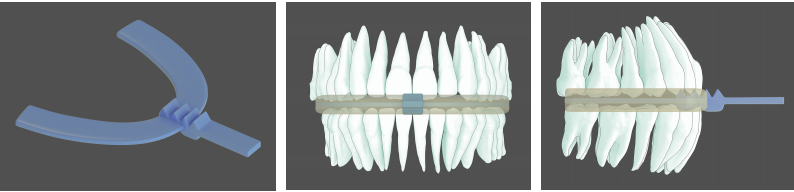

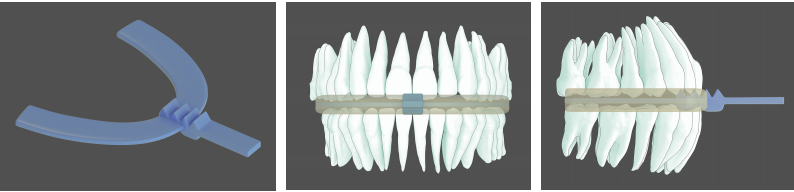

Twin-Block矫治器的结构分为上下两个咬合板,那么我们在制作Twin-Block的时候,给患者采蜡颌记录,通常采4-5毫米的蜡颌记录,为什么是这个高度呢?

因为我们正常都有息止颌位,也就是大家放松状态下,是半张嘴牙分开的咬合状态,这就叫做息止颌位,那息止颌位在后牙区就是4毫米。

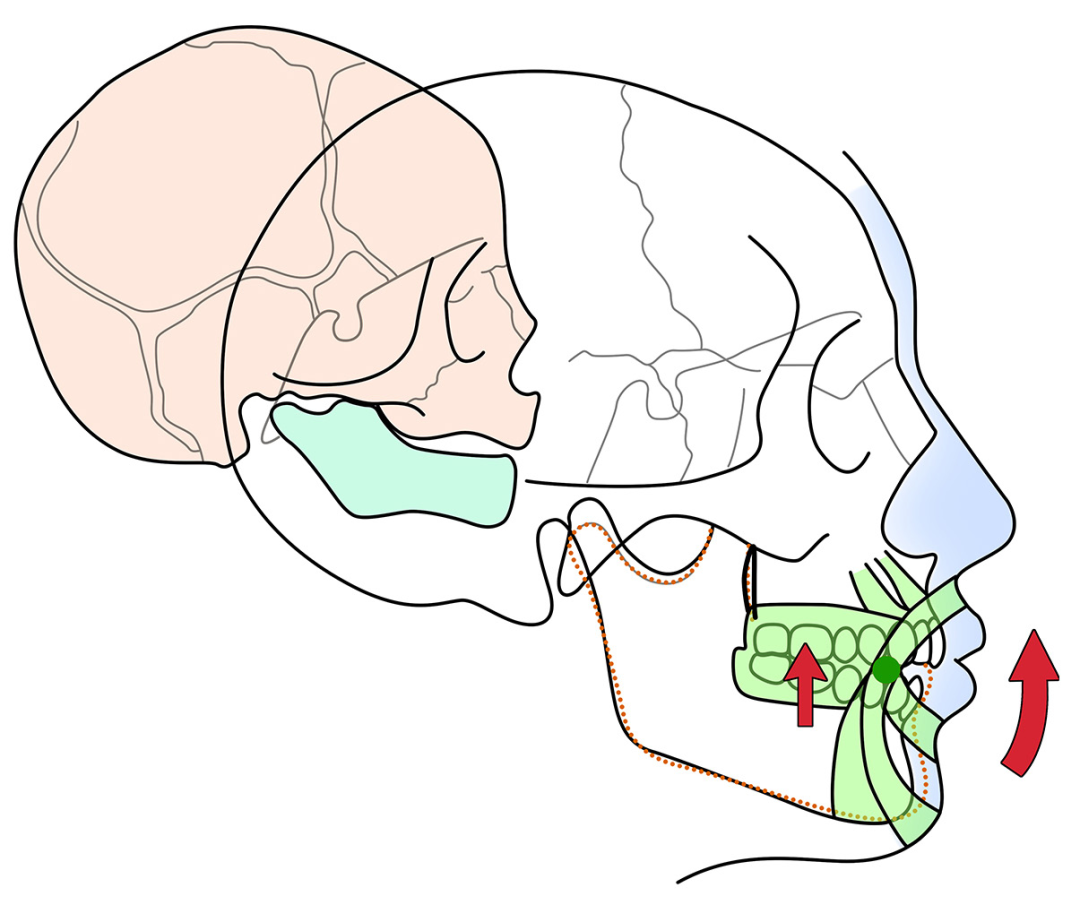

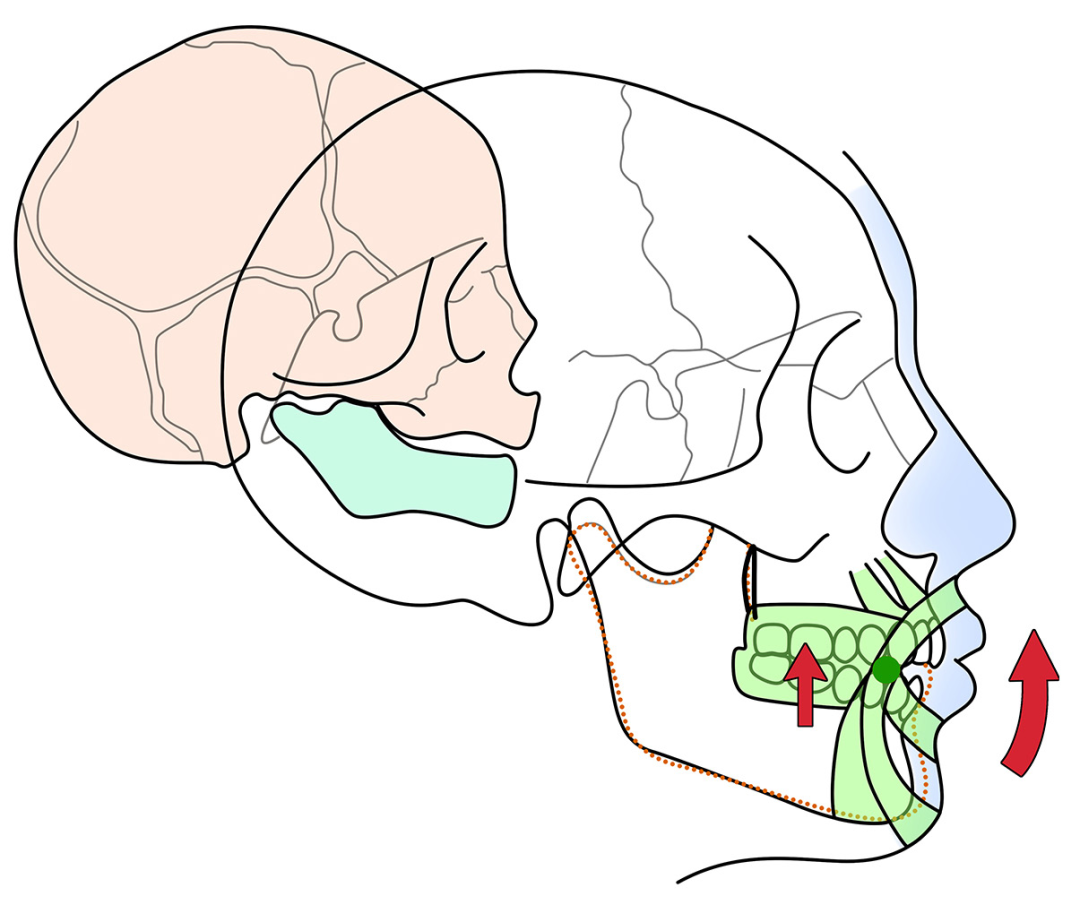

所以在做Twin-Block双颌板的时候,蜡颌记录的厚度就应该要大于4毫米,当后牙的颌板的厚度大于4毫米的时候,它超过了息止颌位,下颌咀嚼肌就会被拉伸,而当咀嚼肌拉伸的时候,会产生主动性收缩的力量。

那么颌板把这个收缩的力量就传导到牙齿,就会对上下磨牙产生压入的力量,抑制后牙萌出,如此保存上下颌差异性生长产生的颌间间隙,颌间间隙能够促进下颌逆时针旋转,下颌颏部前移。

临床注意:Twin-Block 矫治器的上、下颌部分是分开的,孩子要能自由地前伸下颌,使下颌颌垫位于上颌颌垫前方。如果不能,一般是因为颌垫过高或前伸量过大,可通过调磨来解决。必要时,重新取咬合记录,减小后牙开合和下颌前移量。

虽然Clark医生提倡渐进性地磨除上颌颌垫,阻止后牙开合的形成,避免后期治疗后开合复发,同时保护颞下颌关节。但是临床中我们并没有磨除颌垫,矫治效果也很好。因此是否需要逐步磨除颌垫,还是看正畸医生的个人选择。

接着说我们在临床上遇到的案例,有些引导下颌往前伸,很容易就会前移,有一些案例很难前移,原因就是肌肉的力量太强了,我们的矫治力没有办法把下颌骨从上颌的陷阱里捞出来。

因此Twin-Block的特点就是它要高于息止颌位,把肌肉拉伸开,卸除掉肌肉的力量,从而可以让下颌前移,所以高角骨性II类其实是比较适合于做Twin-Block的。

但是我们还要考虑到另外一件事情,就是什么样的II类的患者很容易做好?其实是均角或者低角,那什么样的案例比较难做好,其实是高角。

那我们再问这样一个问题,说Twin-Block功能矫治器,如果用它来做低角或者是均角的引导下颌向前行不行,可以且没有任何问题。

既然均角和低角那么它很容易引导下颌向前,那这个时候其实没有必要给孩子做这么复杂的装置,如果是我在临床上做的话,我会采用更简单的方法,Twin-Block毕竟是双颌板,孩子带着比较难受,那不如一个颌板好,那我就会用斜导。

我们在临床拥有各种各样的治疗的方法和手段,我就知道一件事情,我在患者嘴里东西放的越少,他们的舒适性就会越好,舒适性越好配合度就会越高。

所以不是说高角下巴后缩情况必须这样做,我通常会喜欢先从最简单的开始,可能我都不戴头帽,可能我会带一个简单的颈带,可能连颈带我都不戴,可能我会做一个简单的斜导,可能斜导也没有,我可能就简单的挂二类牵引。

所以我一般比较倾向于遵循一个治疗方向,先用一个最简单的方法,然后在治疗中我们来观察孩子骨骼的反应和配合程度,然后根据情况的变化,再逐步增加治疗方法的复杂程度。

当我们在患者的嘴里装的东西越多,此时犯的错误或者失败的可能性就会越高,当嘴里装的东西越少,患者舒适性就会越好,成功率就会越高。所以我们要想清楚这中间的一个逻辑关系,很多时候世界不是非黑即白的,它是有一定灰度的包容的,我觉得这一点是我们要去知道和思考的,其实很多的误解,就是来自于对前提的模糊,来自于对逻辑概念的不清晰,并不是知识本身的问题。