大家都知道,出差、倒时差、轮班等生理性原因可以造成失眠!然而胆囊不好,患胆囊结石、息肉等也会诱发失眠。长期入睡困难、易醒、早醒、噩梦纷纭,不仅让人精神萎靡,还是"胆囊结石"的又一推手!胆石病与失眠,俨然形成了一个恶性循环,中西医结合正是颇为有效的破局之道!

潜伏的健康炸弹(数据警示)

胆石病发病率:我国约 8%~11%的人群患胆囊结石,发病率与性别、年龄、饮食、生活方式等多因素密切相关;

睡眠障碍现状:根据《2023中国健康睡眠白皮书》,约 60.4%的成年人正面临不同程度的睡眠问题,且这一趋势逐年上升;

睡眠与胆石症关联:2024年研究:睡眠障碍者比无睡眠障碍的人罹患胆石病风险高出 7.4% ;

胆结石遇上失眠(危险的循环)

西医视角:

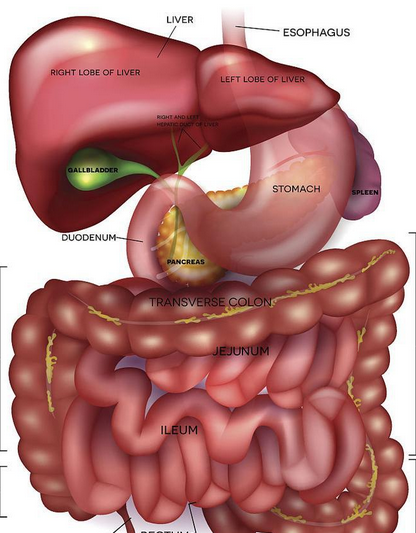

内分泌紊乱:睡眠不足,尤其是长期失眠或睡眠呼吸暂停,可致内分泌紊乱(如褪黑素减少、皮质醇升高及胰岛素抵抗),进而引发胆囊胆汁胆固醇过饱和,促发结石形成。

神经系统失衡:睡眠障碍可引起交感神经与副交感神经失衡,影响胆囊的收缩与排空功能,导致胆汁滞留。长期的交感神经兴奋还可能引发脂肪代谢异常和胰岛素抵抗,促进胆结石的形成。

恶性循环:胆囊结石引起的炎症和疼痛,影响睡眠质量,形成恶性循环。研究表明,改善睡眠质量不仅有助于缓解胆结石症状,还可能降低新生胆囊结石的发生几率。

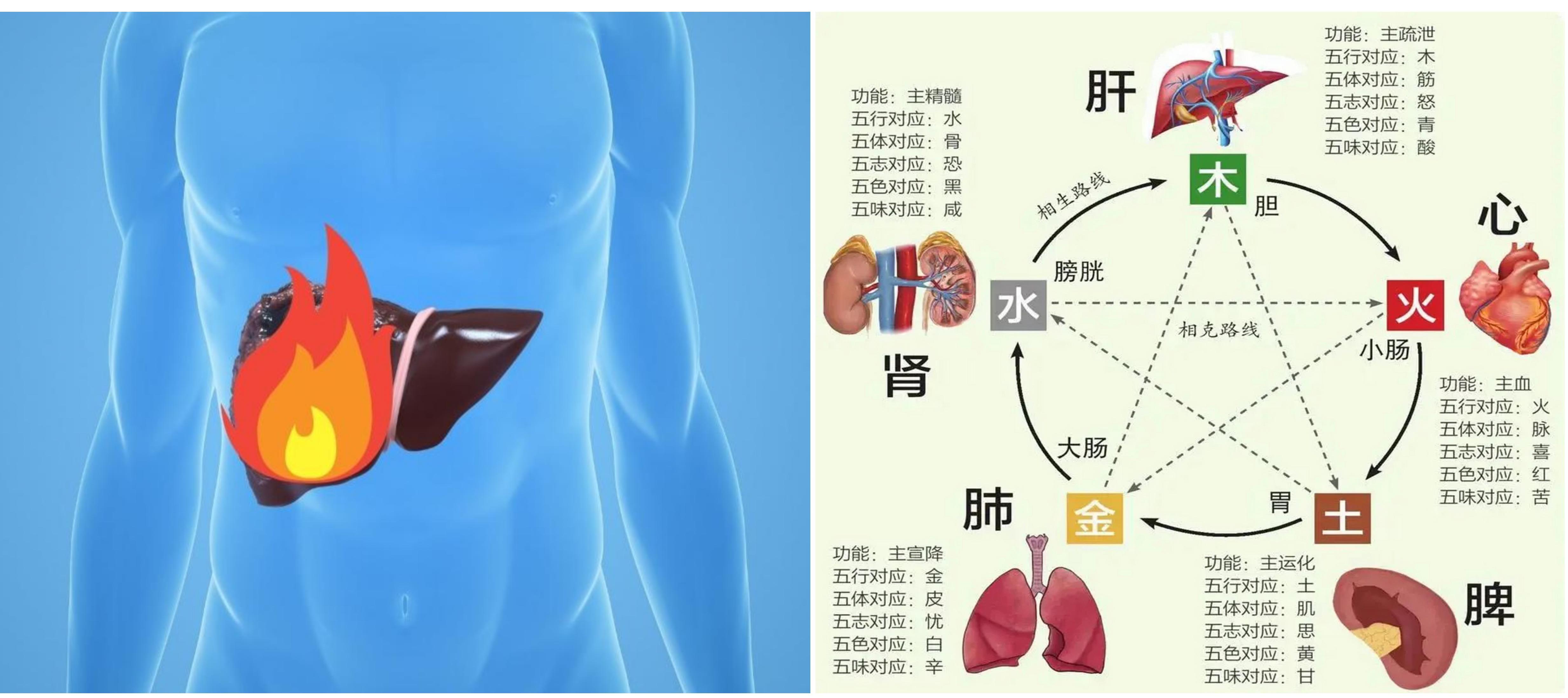

中医智慧:

肝胆疏泄失常:中医学认为,胆石症并发不寐的病机主要源于肝胆疏泄失常和气血运行不畅。胆石症的形成常伴随肝气郁结、肝火上炎,肝火扰心,形成“肝郁化火,火扰心神”的病理模式,导致心烦失眠。

阴阳失调:长期病程中,肝血不足、脏腑失调则可能导致“虚火内生,心神失养”,加重不寐的症状。反过来,失眠导致阴阳失调,肝气郁结、气滞血瘀,阻碍胆汁疏泄,胆汁滞留与气血虚弱进一步促进结石形成,形成恶性循环。

重视肝胆报警信号:假如您总是凌晨1-3点醒来,中医认为这是胆经当令时段,胆郁化火者常在此时间觉醒。晨起口苦,与夜间胆汁反流有关,唾液中胆红素浓度可达正常值的3倍。

(破局方案)中西医各有千秋!

西医对症处理:

· 微创手术:胆囊切除术、保胆取石术(创伤小,恢复快)。

· 药物组合拳:溶石药+安眠药科学搭配(如熊去氧胆酸+艾司唑仑/右佐匹克隆等)。

中医辨证施治:

根据《(急、慢性)胆囊炎、胆石症中医诊疗专家共识(2023)》以及《中医内科病证诊断疗效标准》,将失眠的中医证型分为肝郁化火、痰热内扰、阴虚火旺、心脾两虚等。临床上,治疗胆石病伴失眠的患者,需根据证型个体化辨证施治,综合调理,达到标本兼治。

胆囊结石合并失眠的临床常见证型及其治疗

中西医优势互补:双管齐下、调理根源!

现代医学:精准制导的"外科手术刀"

现代医学通过彩超、CT、MR等影像技术,能够迅速精准锁定结石的数量、大小与位置,确保了诊断的准确性。通过微创技术(如腹腔镜手术或ERCP)能准确取出结石,缓解胆道梗阻,疼痛缓解率高达90%以上。然而,这些方法虽然迅速解决了胆结石带来的困扰,但手术前结石产生的身体状况依然存在,尤其是失眠等伴发疾病都没有消失,还会继续引发胆石病复发、高血压、糖尿病、痛风甚至肝肿瘤等疾病。

中医学:深挖病根的"系统工程师"

中医面对每一个胆石病患者,通过舌脉症候辨证分析,深挖胆石病的根源,从脏腑功能失衡角度入手,个体化调节身体脏腑机能,帮助患者恢复平衡状态。中医治疗不仅能调节胆汁代谢(柴胡、郁金等中药促胆汁分泌),还可以增强胆囊收缩功能(枳实、大黄等药物提高胆囊排空效率)。更为独特的是,非药物疗法(如针灸、耳穴压豆、胆经推拿等)能够同时改善患者的睡眠质量和焦虑情绪。所以,中医特别适用于那些患有胆石病同时伴随睡眠障碍的患者。

中西医联手,效果倍增,健康更进一步!

在胆石病伴失眠的诊治上,现代中医不仅拥有现代西医的检查仪器与手术技术,还能实现精准干预和根源调理的完美组合。中西医结合不仅治疗了胆石病,更通过中医的系统性调理,纠正伴随的睡眠障碍,还降低了结石继续形成几率! 若您正遭受胆石症和失眠困扰,不妨试试这种双管齐下方案,帮助你从根源上解决问题,让健康不再遥不可及!

--胆囊疾病专家门诊时间--