慢性咳嗽的病因复杂且涉及面广,可涉及呼吸、消化、五官、心血管、神经等多个系统。在临床,有一种极为少见的呼吸疑难疾病可引起患者反反复复迁延不愈的咳嗽,也极易发生误诊或漏诊——嗜酸性粒细胞增多相关性肺炎(eosinophilic pulmonary diseases,EPD)。

2015年一篇发表在Chest杂志的文章《66-Year-Old Man With Chronic Cough and Nodular Airway Lesions》报道了一例由慢性嗜酸性粒细胞肺炎引起的反复咳嗽的临床病例。

患者,男,66岁,间断咳嗽3月。

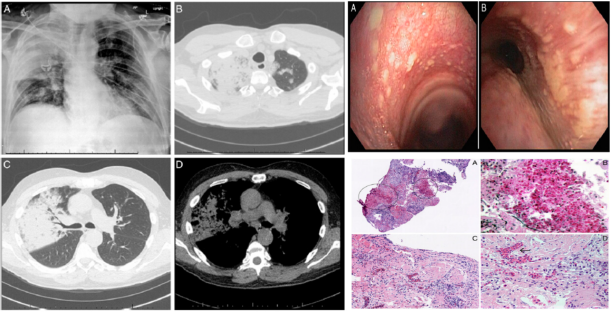

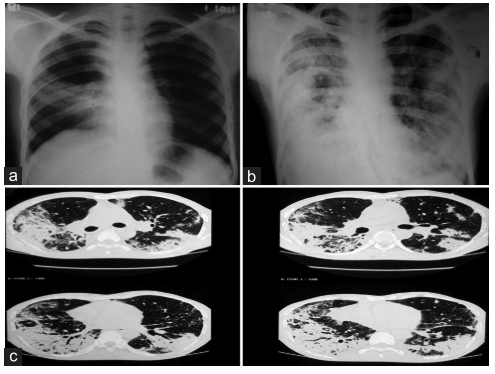

当地医院给予波尼松90mg/d,症状迅速缓解。病情稳定后,激素逐渐减量,一旦减量至<30mg/d,患者慢性咳嗽症状即再次出现。行胸部CT示右肺上叶实变,左肺上叶弥漫局灶性病变,纵隔和肺门淋巴结肿大(如左侧图示A/B/C)。支气管镜检查示:支气管树多发散在结节和融合斑块黏膜病变(如右侧上列图示A/B)。支气管肺泡灌洗(BAL)细胞学检查示:白细胞计数 4.1×10^9/L,其中嗜酸性粒细胞 87%,中性粒细胞 2%,淋巴细胞 6%,单核细胞 3%,嗜碱性粒细胞 2%。肺组织活检示嗜酸性粒细胞浸润(如右侧下列病理图示)。

●患者最终诊断:慢性嗜酸性粒细胞性肺炎(累及气道)。

●予患者泼尼松 60 mg/d。激素使用1 周后咳嗽症状完全消失。3 周后随访胸片示:右肺上叶 病变显著缩小(如左侧图示D)。继续给予患者泼尼松 30 mg/d,激素逐渐减量,密切随访。

嗜酸性粒细胞肺炎(EP)是一种以肺部嗜酸性粒细胞浸润伴或不伴有外周血嗜酸性粒细胞增多为特征的临床综合征。嗜酸粒细胞增多相关性肺疾病(eosinophilic pulmonary diseases,EPD)是指以气道和(或)肺(实质、间质、肺泡)和(或)胸膜腔嗜酸粒细胞(eosinophilic,EOS)。EPD可单发于肺或是全身系统性疾病的肺部表现,是呼吸学科疑难疾病诊治难点。

01

认 识 嗜 酸 性 粒 细 胞

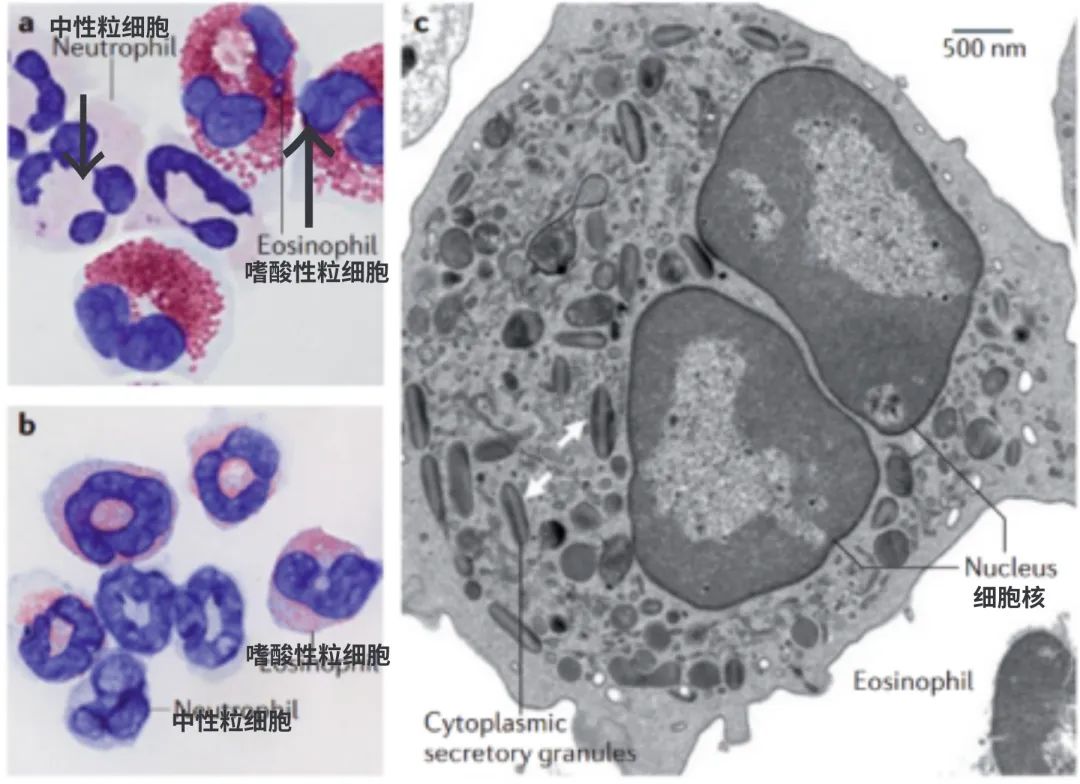

嗜酸性粒细胞(Eosinophils)最早于1879年由Paul Ehrlich发现,是一种胞浆内具有嗜酸性颗粒的粒细胞系白细胞。嗜酸性粒细胞由造血干细胞经多能造血干细胞-髓系祖细胞分化而来,IL-5是其分化过程中的关键因子。

(嗜酸性粒细胞细胞呈圆形,直径13-15μm。胞质内充满粗大、整齐、均匀、紧密排列的砖红色或鲜红色嗜酸性颗粒,折光性强。细胞核的形状与嗜中性白细胞相似,通常有2-3叶,呈眼镜状,深紫色。)

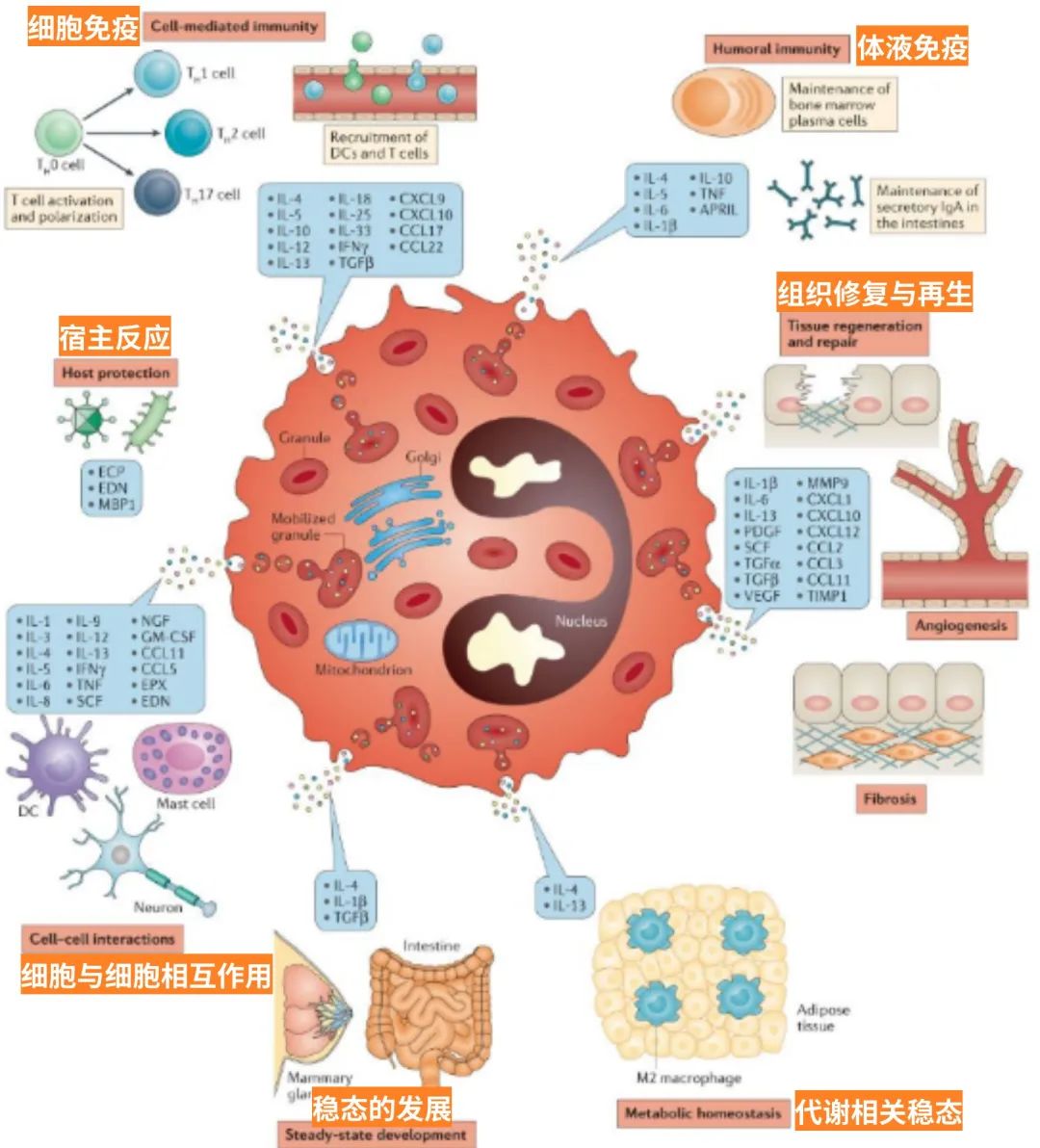

嗜酸性粒细胞主要存在于组织中,一方面被认为是参与抗寄生虫感染、调节Ⅰ型超敏反应等过程中的重要免疫细胞,嗜酸粒细胞表达细胞膜信号分子及受体,进而与嗜碱粒细胞、内皮细胞、巨噬细胞等相互作用参与自然免疫。同时,嗜酸粒细胞与T淋巴细胞等多种细胞相互作用,参与对抗细菌、病毒、肿瘤的获得性免疫。另一方面,嗜酸粒细胞可释放多种毒性颗粒及炎性介质,引起一系列病理生理反应。活化的嗜酸粒细胞脱颗粒并释放花生四烯酸衍生介质、金属蛋白酶、氧自由基等因子,进而通过细胞毒作用、上调趋化因子、调节血管通透性等促炎症发生。

(↑ 嗜酸性粒细胞功能)

02

认识嗜酸性粒细胞性增多相关性肺疾病

为指导临床评估嗜酸性粒细胞增多相关性肺炎的病因和建立疾病队列提供参考,国家呼吸医学中心曾联合中华医学会,组织国内呼吸科、风湿科、血液科、肿瘤科等多学科专家联合讨论,形成了我国首部《嗜酸性粒细胞增多相关性肺疾病诊疗中国专家共识》。共识中指出,嗜酸粒细胞增多相关性肺疾病(eosinophilic pulmonary diseases,EPD)总体可认为是体内外多种刺激因素导致机体以嗜酸性粒细胞EOS为主的炎症细胞浸润肺部的疾病群。

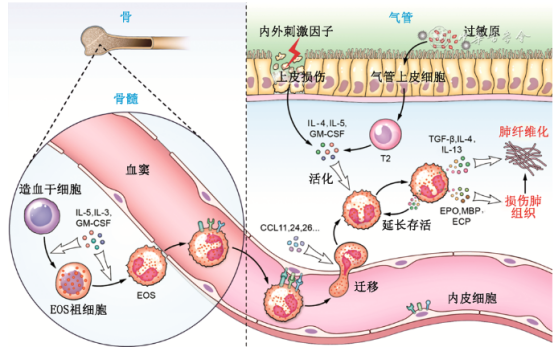

关于EOS致病机制,目前认为嗜酸性粒细胞EOS通过其特异性的嗜酸粒细胞过氧化物酶(eosinophil peroxidase,EPO)及主要碱性蛋白(major basic protein,MBP)产生氧化应激,破坏细胞外基质的结构组织,通过颗粒蛋白(如嗜酸阳离子蛋白)或通过抗体依赖细胞介导的细胞毒作用,引起组织损伤。EOS浸润还可能通过释放转化生长因子-β、IL-4和IL-13来直接促进纤维化,或通过EPO或MBP刺激组织上皮细胞表达纤维化介质而间接促进纤维化。

▲EPD发病机制

(嗜酸粒细胞增多相关性肺疾病诊疗中国专家共识 [J] . 中华医学杂志, 2022, 102(1) : 21-35. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20210929-02187. )

03

嗜酸性粒细胞肺炎诊断标准及分类

作为一类疾病的总称,满足以下4条标准中任何1条即可诊断:

诊断标准 | (1)肺部浸润伴外周血EOS增多(>0.5×10^9/L) |

(2)支气管肺泡灌洗液(broncho-alveolar lavage fluidBALF)中EOS增多(>10%) | |

(3)外科活检或经支气管镜活检证实组织EOS浸润 | |

(4)胸腔积液中EOS增多(≥10%) |

从临床角度出发基于病因学评估将此类疾病分为继发性与特发性EPD两大类:

病因明确(继发性) | 起因不明(特发性) |

1.感染相关性疾病: 寄生虫、病毒、细菌、结核、真菌等 | 1.特发性急性嗜酸粒细胞性肺炎 |

2.变态反应性疾病:嗜酸粒细胞性哮喘、变应性支气管肺曲霉病等 | 2.特发性慢性嗜酸粒细胞性肺炎 |

3.风湿性疾病:嗜酸性肉芽肿性多血管炎、IgG4相关性疾病、木村病等 | 3.原发性单纯性肺嗜酸粒细胞增多症 |

4.肿瘤性疾病:血液肿瘤、实体肿瘤 | 4.特发性嗜酸粒细胞性胸腔积液 |

5.其他:嗜酸粒细胞性细支气管炎、支气管中心性肉芽肿病、间质性肺疾病,药物、放疗、移植等 | 5.特发性高嗜酸粒细胞增多综合征 |

04

临床诊疗病例分享

这里分享两例期刊报道过的嗜酸性粒细胞增多症病例及我科一例诊疗病例:

乙胺丁醇致嗜酸性粒细胞增多症一例

期刊报道

▲累及躯干及上肢的斑丘疹伴脱屑、红斑;

▲胸部X线及胸部CT示双肺实变影,内见支气管走形,双肺外周多发散在斑片影。

(l Saha K, Bandyopadhyay A, Sengupta A, Jash D. A rare case of ethambutol induced pulmonary eosinophilia. J Pharmacol Pharmacother. 2013;4(4):300-302. doi:10.4103/0976-500X.119724)

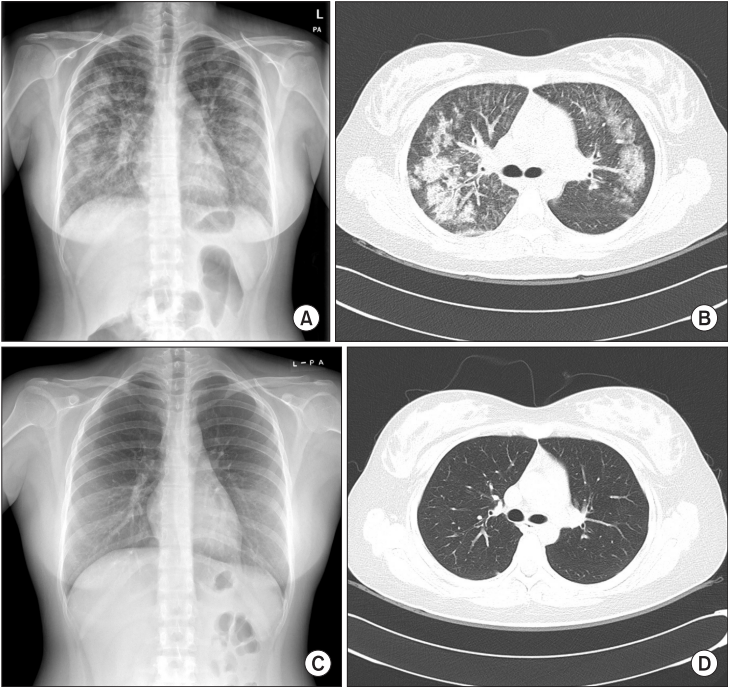

二手烟暴露下的急性嗜酸性粒细胞肺炎一例:

期刊报道

(Chung, Min Kyung et al. “Acute eosinophilic pneumonia following secondhand cigarette smoke exposure.” Tuberculosis and respiratory diseases vol. 76,4 (2014): 188-91. doi:10.4046/trd.2014.76.4.188)

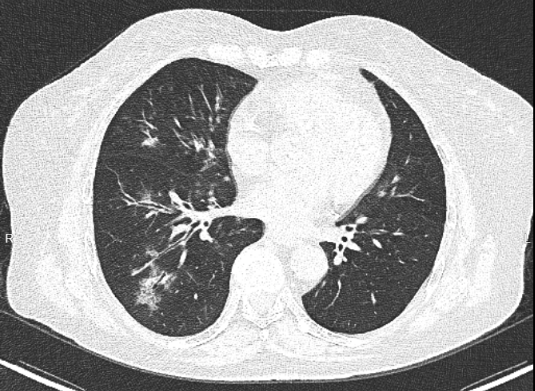

我科一例特发性嗜酸性粒细胞增多性肺炎病例:

科室病例

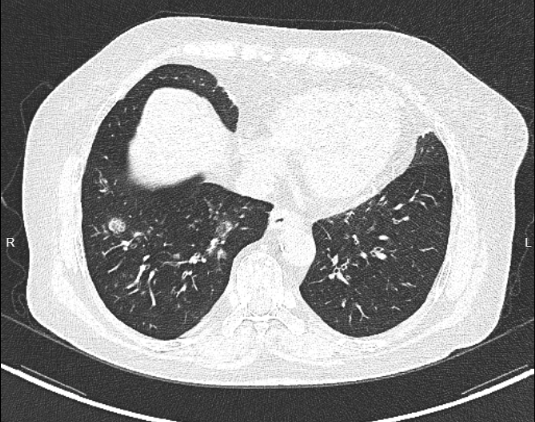

(入院时胸部CT)

基本信息:

患者女,59岁,女性。

因咳嗽4天,发热1天入院。

既往史:有反复皮疹、支气管哮喘,既往查嗜酸性粒细胞增高,自诉最高达6.0×10^9/L,既往肠镜诊断“嗜酸性粒细胞胃肠炎”。

入院体格检查:四肢可见红斑、浅表淋巴结未及中大,双肺呼吸音粗,可闻及少许哮鸣音,未闻及湿啰音。

● 患者此次因反复咳嗽、发热入院,结合既往病史,患者希望明确嗜酸性粒细胞增多症病因,予患者行系统性检查。

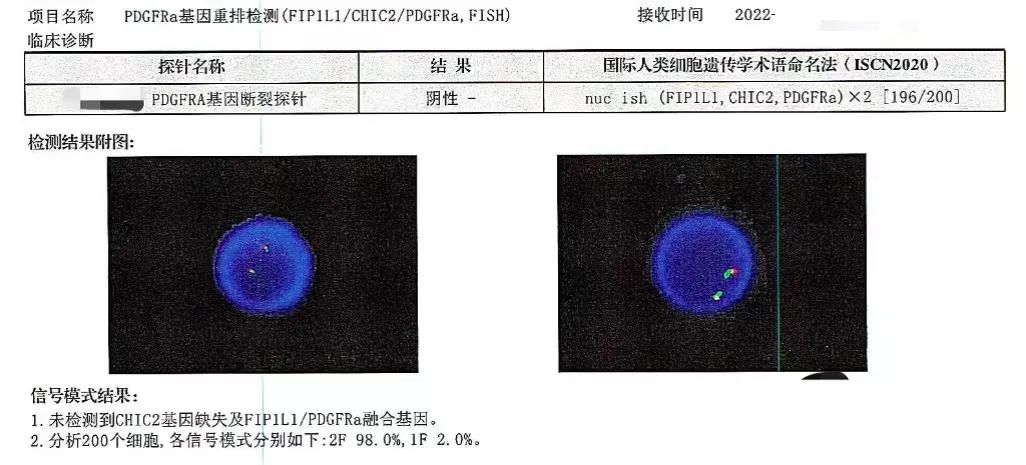

l 患者骨髓穿刺结果:骨髓增生活跃,粒系、红系增生活跃,巨核细胞数量正常,血小板呈簇状分布。骨髓BCR/ABL1、ETV6-PDGFRB、FGFR1、FIP1L1-PDGFRa、JAK2基因V617F、FDGFRa基因重排、FDGFR-β基因均为阴性。

l 流式细胞学:未检测到明显急性白血病和高危MDS相关免疫表型异常证据。

l 寄生虫抗体:均为阴性。

l 风湿相关性指标阴性;过敏原检查未见异常;查肿瘤指标示SCC略升高。

● 最终,排除过敏性、药物性、皮肤病感染、风湿性、肿瘤性等继发因素,考虑患者为特发性嗜酸性粒细胞增高,累及消化道、肺部。

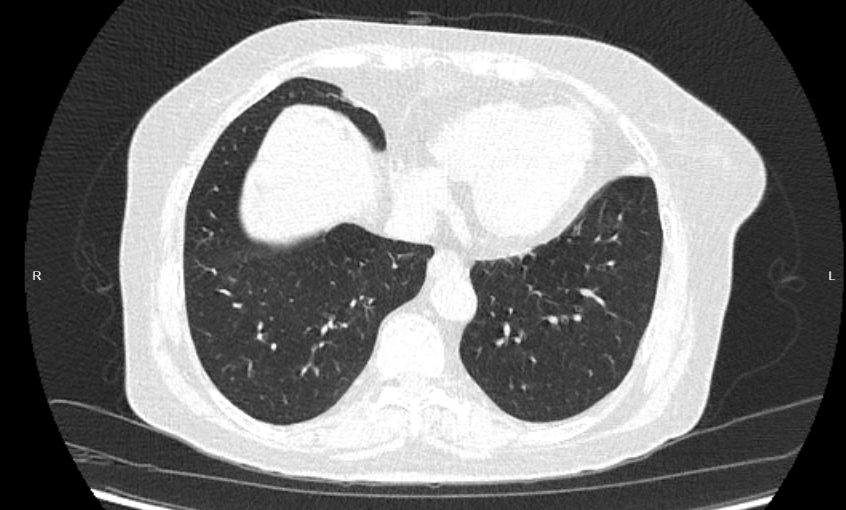

给予甲泼尼龙4mg/d口服,后患者症状显著改善,患者胸部CT双侧实变影明显吸收。嘱患者持续口服类固醇并随诊复查。

(治疗后胸部CT:双侧实变影明显吸收)

就医选择

中大八院呼吸与危重症医学科